華為副董事長孟晚舟仍在加拿大被拘留。外交部緊急傳召美國駐華大使,就美方無理要求加拿大拘押華為負責人,提出嚴正交涉及強烈抗議。

對於孟晚舟被指同時持有三本香港特區護照,港保安局局長李家超星期一(10日)表示,不評論個別案件,他又解釋兩種情況下,可能會在紀錄中,同時出現兩本特區護照。

又一个WordPress站点

華為副董事長孟晚舟仍在加拿大被拘留。外交部緊急傳召美國駐華大使,就美方無理要求加拿大拘押華為負責人,提出嚴正交涉及強烈抗議。

對於孟晚舟被指同時持有三本香港特區護照,港保安局局長李家超星期一(10日)表示,不評論個別案件,他又解釋兩種情況下,可能會在紀錄中,同時出現兩本特區護照。

1.北角星期一(10日)午近兩點發生嚴重車禍,一架停泊在長康街的校巴,疑失控溜前衝向英皇道及熙和街,並剷上行人路,造成最少四死十多人受傷。香港警方調查後,懷疑校巴司機未拉好手掣,稍後會把肇事司機拘捕。

2.對於北角發生的嚴重車禍,香港特別行政區行政長官林鄭月娥對事件表示難過,並向死傷者及其家屬表示慰問,她又指事件仍在調查,不便評論個案,但呼籲駕駛者要注意安全駕駛。

3.今年是國家改革開放四十周年,香港特區政府星期一(10日)舉辦相關研討會,香港中聯辦主任王志民星期一(10日)致辭時表示,本港在國家改革開放中地位獨特、貢獻重大,有不可替代的作用。他並認為,粵港澳大灣區完整的現代產業鏈,有利的推動香港經濟第3次轉型。

4.同場出席的中國社科院副院長蔡昉星期一(10日)表示,國家在過去40年創造的發展奇蹟,是改革開放的成果,對於國家未來改革開放的前景,以至中國經濟的發展及香港保持繁榮充滿信心。他又指,隨著中國經濟進入新的發展階段,國際上針對中國的保護主義越演越烈,以致中國銳意走進世界舞台的中央,應要作出更大貢獻,進一步提升開放水平。

5.香港特區政府行政長官林鄭月娥星期一(10日)出席「國家改革開放四十周年的研討會」致辭時,提到國家主席習近平對香港在改革開放發揮的作用,提出四個希望,林鄭月娥指,政府會加快建設香港成為創新科技中心。

6.華為副董事長孟晚舟仍在加拿大被拘留。法院文件顯示,孟晚舟以患有高血壓為由申請保釋,又表示會交出所有旅遊證件,強調並無潛逃風險。外交部緊急傳召美國駐華大使,就美方無理要求加拿大拘押華為負責人,提出嚴正交涉及強烈抗議。

7.對於孟晚舟被指同時持有三本香港特區護照,港保安局局長李家超表示,不評論個別案件,他又解釋兩種情況下,可能會在紀錄中,同時出現兩本特區護照。

8.受孟晚舟被捕事件影響,加拿大卑詩省政府取消一個林木貿易團原定星期二的訪華行程。貿易團完成南韓行程後轉到日本,並將由日本直接返國。

9. 日本政府為防止網絡攻擊、確保網絡安全,將中國的華為和中興兩家企業,排除在日本政府採購名單外。有報道認為日方的做法,是要配合美國。在北京,外交部發言人陸慷強調,中國企業在日本的投資合作,本質是互利雙贏。中方一貫鼓勵中國企業,按照商業原則和國際規則,在遵守當地法律基礎上在日本開展投資合作。同時中方也一直要求日方,為中國企業在日本經營發展,提供公平、透明、非歧視的環境。中方把對日方有關規定的執行情況,保持密切關注。

9. 一批華裔遊客,在澳洲遇到交通意外,其中兩人死亡,九人受傷。事發在當地時間星期日下午,載著該批遊客的旅遊巴,在珀斯北部蘭斯林附近,與一架汽車迎面相撞,造成一名大陸遊客和一名台灣遊客死亡,另外9名大陸及台灣遊客受傷。

北角星期一(10日)午發生嚴重車禍,一架停泊在長康街的校巴,疑失控溜前衝向英皇道及熙和街,並剷上行人路,最少4死十多人受傷。

車CAM片段所見,校巴司機甫下車不久,校巴開始在長康街向前衝,司機發現後走到車頭前企圖阻止,但涉事車輛未有停下,繼續越過英皇道交界,並持續加速至剷向熙和街,至校巴完全離開視線範圍。

財聯社12月10日消息,中國鐵路總公司正考慮高鐵加速。

消息稱,中國鐵路總公司科技和資訊化部副主任齊延輝周一(10日)在高鐵舉行的發佈會上表示,公司正就進一步提速在技術方面和經濟方面進行可行性研究。不過,齊延輝拒絕透露提速具體時間表。

去年9月21日,時速350公里的「復興號」在京滬線上通車。今年8月8日復興號動車組將在京津城際鐵路按照時速350公里運行。

原文連結:觀察者網

北角星期一(10日)午發生嚴重車禍,一架停泊在長康街的校巴,疑失控溜前衝向英皇道及熙和街,並剷上行人路,最少4死10多人受傷。

事發於下午一時許,一架校巴失控在英皇道與熙和街交界剷上行人路,並撞倒多名途人,至撞向一個鐵閘才停下。

現場所見,有傷者在車禍後倒臥在地上,亦有傷者事後坐在地上等候救援。熙和街有商店雜物被撞至散滿一地。

香港警方表示,涉案62歲校巴司機早上7時開工,分別在7時及11時駕駛兩轉車,事發時正準備下班,並擬將保母車交給下更司機,期間將車停泊在長康街,其後出事。

受意外影響,英皇道一帶一度需要被封鎖調查。

華為副董事長孟晚舟在加拿大轉機被捕後,卑詩省亞洲林業貿易代表團取消訪華行程。

卑詩省政府發表聲明稱,「由於華為技術有限公司高管事件的國際司法程式正進行中,該省暫停其亞洲林業貿易代表團的中國之行。」聲明同時表示,加拿大卑詩省重視與中國的貿易關係。

聲明又稱,省林業部長唐納森(Doug Donaldson)將於方便時,以最快速度重新安排代表團往中國。

另外,加拿大《環球郵報》引述大使館官員透露,加拿大外交部副部長舒加特也推遲原訂本周到訪北京的行程。

孟晚舟被控違反美國對伊朗的制裁禁運措施,上周在加拿大溫哥華轉機時被捕,美方已經提出引渡要求,加國最高法院將在近日做出決定。中國方面,兩天來分別召見加拿大駐中國大使麥考倫(John McCallum)與美國駐中大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)發出警告,指如果不撤銷對中國公民的逮捕令,將有嚴重後果,中國有充足的工具,在外交、司法領域做出強而有力的回應。

(環球郵報/CFJC-TV)

四川敘永縣分水鎮星期日(9日)發生山泥傾瀉,初步3戶農房被沖塌,12人被困,最少3人死亡。

事發在星期日(9日)下午4時許,四川省敘永縣公安局消息指,截至星期一(10日)早上6時許,已救出10人,其中3人在送院途中死亡,救援人員仍在現場搜索被困人士。

人才一向是香港賴以成功的基石,亦是經濟向前發展的首要元素。但與此同時,香港的人力資源正面對外在環境、質和量三方面的多重挑戰。

首先,外在環境方面,作為一個高度開放的經濟體系,香港現正面對環球經濟環境波動、保護主義抬頭、創新科技發展令經濟急速轉型等挑戰。

創新科技浪潮席捲全球,機械人技術、人工智能和機器學習等發展一日千里。科技發展可提升生產力及工作效率,改善人類的生活,為未來締造無限的可能。但同時,科技在人力資源和就業市場方面有廣泛和深遠的影響。

不可逆轉的創新科技浪潮正顛覆傳統的商業模式,而自動化亦預期會將為行業結構及工作職能帶來一定程度的轉型。因此,要在這急速轉變的環境中競爭,本地勞動人口需要不斷更新及增進知識和技能。

第二,人力質素方面,現有部分勞動人口出現技能錯配,欠缺足夠的優質本地人才支援多元經濟發展,尤其新興的高增值產業更為明顯。面對全球競逐專才及發展新興產業的趨勢,我們應提升本地人力資源的質素,以配合新經濟的發展需要。

第三、人力數量方面,勞動人口增長一直是推動整體經濟增長的重要元素。過去20年,本港3.3%的經濟趨勢增長之中的約1%便源自勞動人口增長。現時個別對經濟及社會發展不可或缺的行業已正面對一定程度的人力短缺及招聘困難。

香港正面對人口急速高齡化的挑戰。根據政府統計處最新公布的《香港人口推算2017-2066》,長者(即65歲或以上)人口由今年的127萬人急升至2036年的237萬人,即未來20年將增加接近1倍,分別佔總人口(不包括外籍家庭傭工)的17.9%及31.1%。

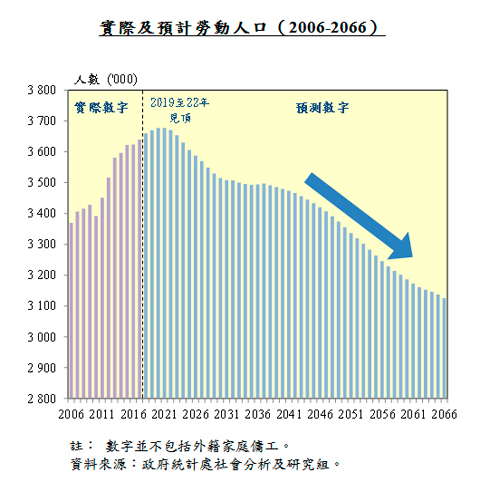

人口高齡化將引致勞動力萎縮的問題。整體勞動人口(不包括外籍家庭傭工)按推算將會由2017年的364萬上升至2019年至2022年期間367萬至368萬的高位,然後持續下降至2031年的351萬,隨後更下降至2066年的313萬。整體勞動人口參與率(即勞動人口在15歲及以上人口所佔的比例)按推算會由2017年的59.1%下降至2066年的49.6%。

因此,我們必須釋放本地勞動力及吸引外來人才,確保有充足的人力資源,推動香港的經濟發展。

與此同時,科技發展加速環球經濟轉型之外,亦帶來機遇。如有效運用則可有助減輕勞動人口萎縮對香港經濟增長的壓力,協助紓緩個別行業人手短缺的問題。

以人手相對緊張的安老服務業為例,政府已推出10億元的「樂齡及康復創科應用基金」,資助安老及康復服務單位購置、租借或試用科技產品,一方面改善服務使用者的生活,另一方面可減輕護理人員的負擔和壓力。因此,政府會與不同行業、創新科技界,以及研發機構緊密合作,共同開拓新領域。

政府致力優化人力資源規劃,增強香港競爭力。由我主持的人力資源規劃委員會(委員會)在今年四月成立以來,已召開了四次會議,探討不同的人力資源議題,包括香港的勞工市場和現行人力資源政策;培育人才、釋放本地勞動力及吸引外來人才的策略;不同行業的人力情況、機遇及挑戰;科技發展對香港人力資源發展的影響的分析研究;以及《IMD世界人才報告》的結果分析等。

為方便有不同需要的市民作出職業、進修途徑和發展路向的抉擇時獲得更全面的資訊,委員會同意政府建立一個嶄新的一站式人力資源資訊平台,以期整合主要行業、職業及相關培訓課程的數據和資料,讓不同年齡和背景的人士(包括生涯規劃及就業輔導的老師、學生、青少年、專業人士、技術人員、求職者及學者)有更多的參考資訊。

此外,委員會將會統整更多相關的專題研究和分析,包括研究不同行業,以至因各大型發展項目而產生的人力需求,以助制定全面的人力資源策略。

人才是香港持續發展最重要的推動力,培育更多優質本地人才是成功的關鍵。委員會會繼續檢視及統籌宏觀的人力資源政策及措施,以制定全面的策略,應對未來人力資源的挑戰及把握機遇,推動香港進一步發展高增值及多元經濟。

近月,大家前往觀塘海濱,除了跑步、閒逛、欣賞維港景致,或在草地上野餐,還可沿海旁路上騎單車。土木工程拓展署今年7月,在啟德發展區觀塘海濱公園推行一項為期半年的試驗計劃,將園內長約一公里的行人路,改為讓行人和單車共用的「共融通道」,並備有單車供大小朋友免費借用。

本星期我邀請了土木工程拓展署同事和協助營運單車借用服務的社會企業負責人,為大家介紹「共融通道」的概念及試驗計劃詳情。

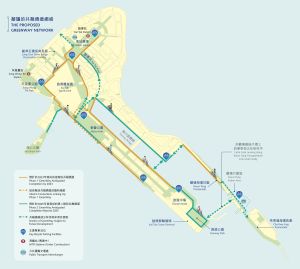

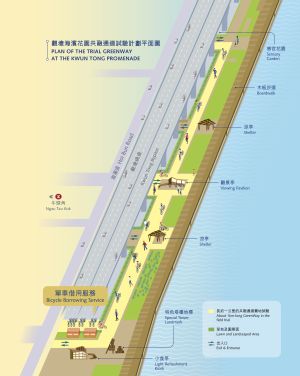

負責啟德發展計劃的土木工程拓展署總工程師羅世柏表示,發展區規模龐大,區內三分一用地,即約100公頃,已預留作休憩用途,其中會建造總長度約13公里的單車徑網絡。計劃中的走線,會連接啟德發展區多個景點,包括啟德車站廣場、啟德體育園、啟德河、龍津石橋保育長廊、宋皇臺公園、都會公園、跑道公園,並途經觀塘避風塘兩旁的海濱長廊地段(見圖)。

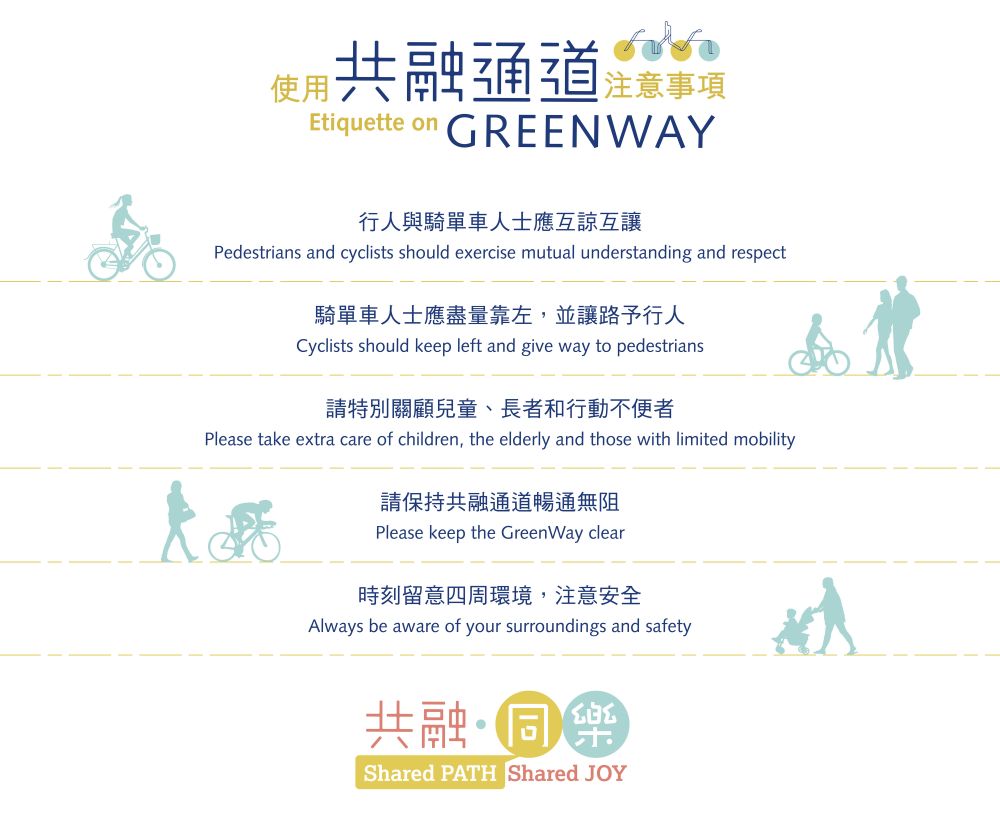

有別於傳統與行人路分隔的單車徑,啟德單車徑網絡會採用行人及騎單車人士共用同一空間的「共融通道」概念,以更有效善用休憩用地和海濱,促進單車徑與周圍環境融合,並優化區內休憩用地的連繫,提升發展區整體設計上的連貫性。

羅世柏表示,雖然「共融通道」在新加坡、倫敦、巴黎、紐約等海外城市已實行多時,但行人及單車共融模式在香港是一個較新概念,公衆可能對其運作及安全有所關注。有見及此,土木工程拓展署聯同康樂文化事務署今年7月起展開一項短期試驗計劃,利用觀塘海濱公園行人道設置「共融通道」,讓市民體驗人車共用路面,同時收集數據和意見,有利累積管理和實施經驗,為日後在啟德發展區全面推行「共融通道」作參考。

試驗計劃為期6個月,至今年12月31日結束。羅世柏說,試行近5個月,至11月底為止,有約8 700人次使用「共融通道」。我樂見同事反映,大部分使用者均表示支持行人與單車共融的概念,大家都希望有關計劃能順利推展。

現時,「共融通道」由東華三院BiciLine單車生態旅遊社會企業營運,免費借出單車及裝備供市民使用,並在「朝九晚六」開放時段内安排單車大使駐場,提供指導和協助。場內亦特別加設一些指示牌、路面標記等,讓使用者識別及遵守規則。

BiciLine營運助理葉振洋表示,他們會向「共融通道」的使用者講解一系列安全守則,包括行人與騎單車人士應互諒互讓、騎單車人士應盡量靠左,並保持通道暢通無阻等。「共融通道」上更試行以AI(人工智能技術)進行實時事故偵測。如路面發生碰撞或意外,會發出警報,提醒工作人員即時到現場提供協助。

整個啟德發展區單車徑網絡及「共融通道」,將參考試驗計劃的經驗,並會分兩階段建造。首階段網絡總長約7.5公里,預計於2023年與啟德發展區相關休憩用地、啟德體育園、啟德車站廣場等一併落成;第二階段將配合區內基礎建設及其他發展項目的推展時間表,預計在2025年後落成。

試驗計劃是打通啟德「共融通道」網絡重要的一步。我期望在整個「共融通道」網絡完成後,大家可以腳踏單車,漫遊啟德,讓前啟德機場用地和附近海濱的地區,成為充滿活力及動感的休閒新地帶。

香港飛躍成國際大都會,與昔日的輝煌工業發展密不可分,既是全球重要製造業中心,也一度帶動內地經濟騰飛及人才發展。在經濟轉型下,香港工業仍繼續以優良品質及創新發展路向,為粵港澳大灣區開拓新機遇。 與香港工業總會合作的大型紀錄片《香港工業正能量》,攝製隊的足跡踏遍多個城市,訪問了六十多間港資企業,以探討香港百年工業蛻變,到底會為大灣區發展帶來甚麼新啟示? 監製:莊源豐

第三十九集:香港印刷業

鳴謝:永經堂集團