徐實 資深生物製藥專家

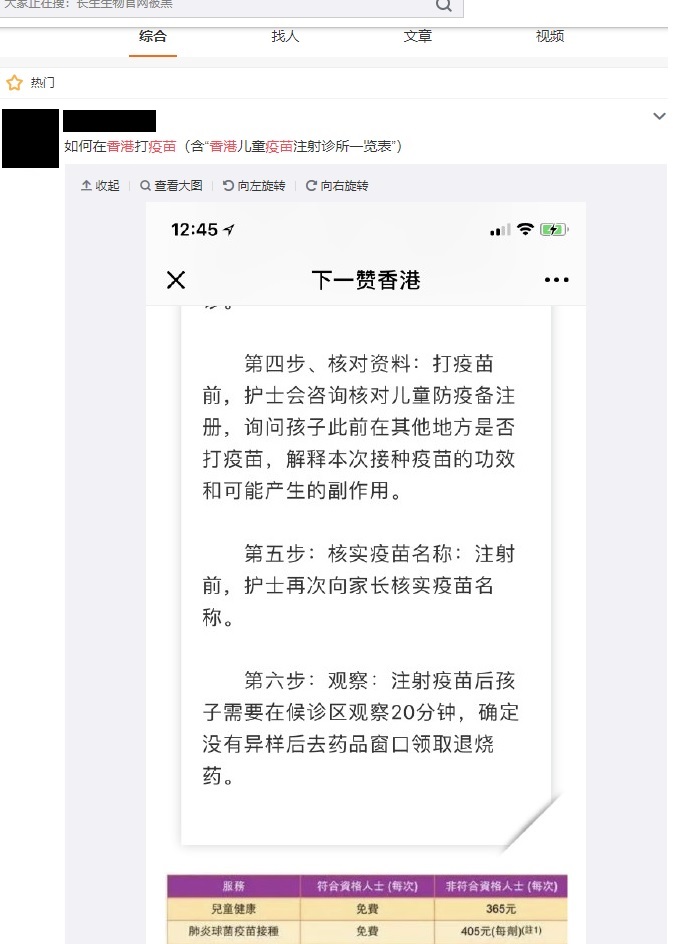

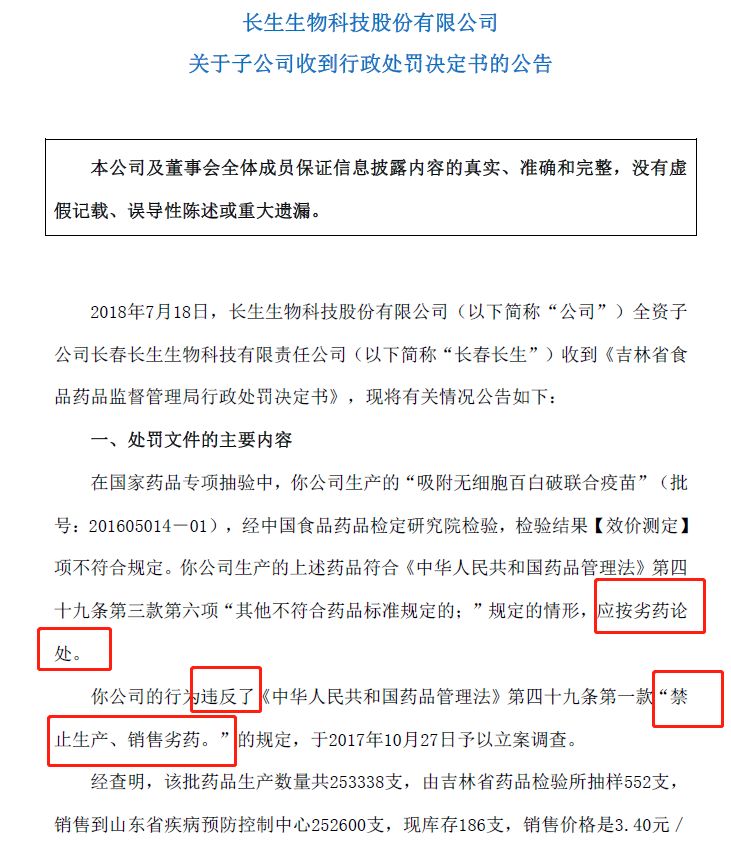

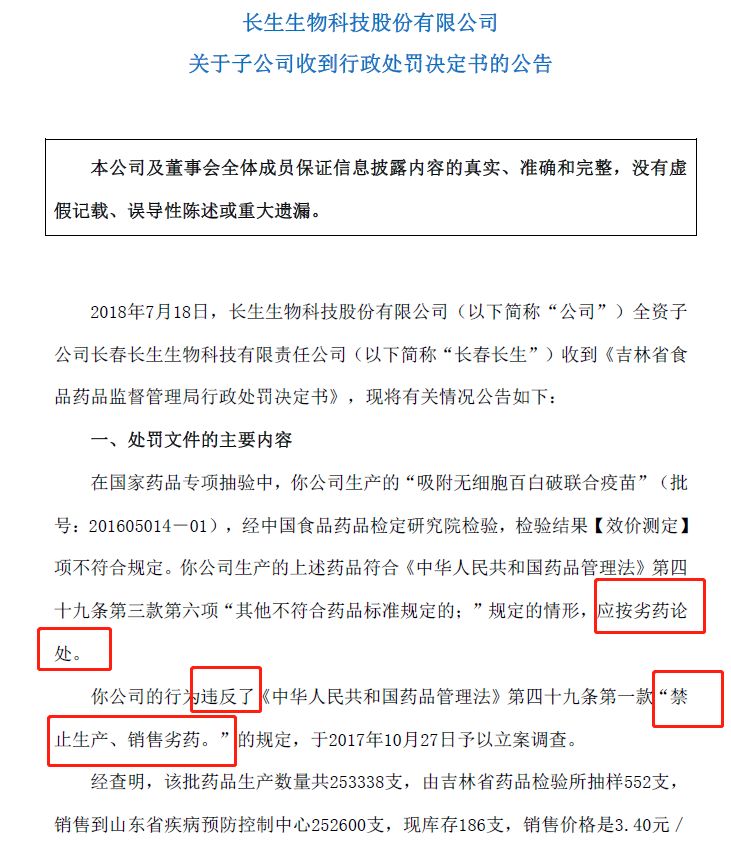

在剛剛過去的周末,長生生物的疫苗事件引爆輿論焦點:因內部員工舉報,長生生物遭藥監部門立案調查並收回藥品GMP證書,責令停止生產狂犬疫苗。而這不過是掀開了黑幕的一角,很快長生生物又被曝出更大的醜聞:2017年生產的25萬支「吸附無細胞百白破聯合疫苗」(簡稱「百白破」)檢驗不符合規定,這25萬支疫苗幾乎已經全部銷售到山東,庫存僅剩186支。也就是說,有近25萬支疫苗已被注入兒童的體內!一時間全國上下群情激憤。

我們不禁要問,長生生物怎麼會有這麼大的膽量?為什麼長期以來拿千萬人的生命當兒戲?其實這絕非偶然現象。冷靜思考一下,我們就不得不承認一個殘酷的事實:中國私企違法經營的成本極低,而違法行為的潛在收益遠高於違法成本。這才使得許多中國私企鋌而走險,而不承擔任何社會責任。

就拿長生生物的百白破疫苗來說,吉林省藥監局於2017年10月對長生生物處以344.29萬元的罰款。可嘆的是,我國某些法律法規的制訂者,對於錢的概念恐怕還停留在20世紀80年代,以致他們以為「相當於銷售額的3倍罰款」就已經是一筆巨款了,對資本市場完全沒有概念。長生生物現在是高俊芳家族絕對控股的A股上市公司,隨便減持一點股份就可以套現幾個億。 344.39萬元的罰款,對長生生物來說簡直九牛一毛,更談不上任何懲戒作用。由此可見,我國許多法律法規確實需要與時俱進了。

雖然歐美藥企也有生產事故和產品安全問題,但整體上要比中國私企少得多。其中一個重要原因是,歐美髮達國家的市場監督處罰力度更大,再加上司法制度的共同作用,導致藥企的違法成本很高。英美法系的侵權責任法支持集團訴訟(Class action),這對藥企來說絕對是避之不及的「大規模殺傷性武器」。集團訴訟是指一個或幾個人為了多數人的共同利益,代表他們向法院起訴,法院的判決對全體產生法律效力的訴訟制度。與單獨提起訴訟相比,集團訴訟可簡化訴訟程序,節約時間和費用,並且對由共同的法律問題或事實問題引起的案件進行統一審理。集團訴訟的判決具有直接擴張的效力,所有未表示退出的當事人都適用該判決【1】。

這意味著,在有關藥品和醫療器械質量問題的訴訟中,只要少數受害者勝訴,所有的受害者都會自動得到賠償。這種集團訴訟,即使大型藥企也招架不住。歷史上一個很著名的案例是,默沙東生產的解熱鎮痛劑Vioxx因為引發許多新血管系統不良反應,遭到美國患者的集團訴訟,迫使默沙東於2004年將Vioxx做退市處理。而且默沙東預判很難扳回官司,與其輸得極為難看、名聲掃地,還不如主動尋求和解。所以,在2017年11月,默沙東宣布將拿出48.5億美元尋求與47000名患者的和解【2】。

然而,中國現行的民法並不支持集團訴訟,以致藥物受害者在藥企面前處於絕對弱勢地位,很難通過合法途徑獲得適當的補償。三鹿奶粉事件發生後,是中國乳協協調有關責任企業出資籌集了總額11.1億元的嬰幼兒奶粉事件賠償金,並不是民事訴訟的結果。長生生物的25萬支問題疫苗,如果放在歐美髮達國家,賠償金額將是天文數字。痛定思痛,必須承認,我國法制不夠健全客觀上導致了長生生物等不法藥企的肆無忌憚。

中國私企違法成本低,並不限於醫藥行業,而是多個行業的普遍現象。在這裡我們應該探討一個並不那麼遙遠的案例。

2008年,襄汾縣「9·8」尾礦潰壩重大責任事故導致254人死亡,省長孟學農由此引咎辭職。此後山西省政府開始對私營煤礦進行強行國有化,2010年以後,礦難頻發的狀況就得到了根本的扭轉。為什麼會出現這樣立竿見影的轉變?這是因為私企和國企的管理者對於風險和收益有著完全不同的觀念。

在煤老闆看來,投入安全生產建設的每一元錢,都如同從自己腰包裡掏出來的利潤;而用於安全生產建設的投資,不見得有直接的經濟回報。反過來說,即使不在安全生產建設方面投資,礦難也是小概率事件,不至於天天都出人命。只要死的礦工不算太多、夠不上「重大事故」,賠點錢也就「擺平了」。按照當時一條命8-10萬元的「價錢」推算,礦上就算一年死掉10個人,賠償總額也不過百萬元,這個金額遠低於安全生產建設和升級所需的上千萬元投資。所以,煤老闆的算盤就是——違法生產的收益遠高於風險,應當有水快流,開工一天就先掙一天的錢。

為什麼山西對煤礦進行國有化之後,礦難很快就消失了?因為國企一旦出現嚴重的安全事故或質量問題,首先追究領導責任,整套領導班子、黨委成員將仕途盡毀。如果因為安監事故被國企掃地出門,這些國企經理人基本就殘廢了——他們將失去國家幹部身份,中年才到手的副處級、正處級待遇全廢了;而且離開國企後,他們沒有可能在就業市場上找到一份前途和待遇與從前相似的工作。從另一方面來說,煤礦掙的錢又不是直接揣進他們自己的腰包,用於安全生產建設的正常支出,並不會顯著影響國企經理人的收入水平。因此在國企經理人看來,違法生產的收益遠低於風險,他們沒有理由拿自己的後半輩子去鋌而走險。正因為如此,安全生產很快就抓上來了。

在現實中,中國私企不僅違法成本低,而且承擔社會責任的能力同樣很低。說的更直白一些,就是——有本事闖下大禍,沒本事補償社會。 2015年天津港「8.12」特別重大火災爆炸事故就是由於瑞海國際物流有限公司的倉庫爆炸而造成。 2014年10月17日至2015年6月22日,瑞海公司在無許可證、無批复的情況下,從事危險貨物倉儲業務經營;該公司平時的安全管理形同虛設。 「8.12」特別重大火災爆炸事故後,國務院調查組的事故調查報告認為兩次爆炸當量之和相當於445噸TNT炸藥。這次事故造成165人遇難,798人受傷,8人失踪。截至2015年12月10日,已核定直接經濟損失68.66億元人民幣,其他損失尚需最終核定【3】。問題在於,瑞海公司的註冊資本不過5000萬元,完全沒有能力承擔巨大的賠償責任。即便事後瑞海公司關門,董事長於學偉被判處死緩,也不能彌補一百多個破碎家庭的損失,更不用說周邊那些被炸得一塌糊塗的企業和住宅。事已至此,群眾只能乾瞪眼、白吃虧。

在關係到國計民生的重要領域,國有企業確實存在制度上的優越性。首先,國企經理人不存在通過違法生產牟取暴利的主觀動機,企業運營能夠兼顧利益和社會責任。 2016年中國疫苗事件涉及18個省市的問題疫苗,涉案金額達5.7億元,主要經營和運輸者在早前的6年時間內大量供應無效或過期的疫苗。此後國家大幅度提高了醫藥物流企業的准入門檻,私企紛紛退出這個領域,使得國藥控股和華潤醫藥這兩家國企基本上對醫藥物流構成了自然壟斷。此後,醫藥物流領域確實再沒出現嚴重問題。

其次,國企的體量和價值觀,決定了其承擔社會責任的能力遠高於一般私企。如果國企確實因為自身錯誤導致事故,對群眾、對社會的補償由國家信用兜底,還是容易到位的。 2011年「7.23」甬溫線特別重大鐵路交通事故造成40人死亡。事故發生之後,善後工作組將遇難者賠償標準為91.5萬元,而且很快到位。此後中國鐵路下大力氣升級軟硬件,切實加強管理,終於在幾年後重新打造了安全運營的口碑。

既然國企在關係到國計民生的重要領域確實存在制度優勢,為什麼總有人天天嘮叨「國企不行」?現在看來,否定公有制經濟、堅定認為「國企不行」的體制內人士就沒有不腐敗的。這些腐敗分子主要分為兩批 :

一批人是某些私慾膨脹、急功近利的官員,典型的代表就是現已身陷牢獄的仇和與王珉。仇和在宿遷任職的時候把當地國企和公立醫院賣了個精光——把它們搞好多麻煩?還不如當場變現,這樣財政收入比較好看。王珉擔任吉林省委書記的時候,大肆出售吉林省屬國企,掀起新一輪「下崗潮」。王珉的肆無忌憚最終引發了震驚全國的「通鋼事件」,為激進的國企私有化畫上了休止符。

另一批人是致力於「化公為私」的國企高管以及他們的「保護傘」,長生生物的董事長高俊芳就是典型代表。長生生物是一段國企改制的黑歷史的寫照:長生生物是原衛生部直屬的6大生物製品研究所之一,母公司是「長春高新」,一家由職工參與發起的國企。根據2003年的年報,手握甲肝、狂犬病疫苗等印鈔機的長生生物,年淨利潤達1888.3萬元,是長春高新旗下業績最好、人均產值最高的公司。而母公司選擇將現金奶牛宰了賣錢,無異於自毀長城,更何況每股售價2.4元,遠低於市場報價。而完成對長生生物私有化的人正是高俊芳,是這家國企當時的董事長兼總經理。長生生物被私有化之後變成了一家家族企業,高俊芳的兒子張洺豪任副董事長、副總經理;丈夫張友奎任副總經理兼銷售總監,其他的重要崗位,也均由高俊芳的親屬控制。

編按:長生生物董事長高俊芳等五名高層,被長春公安帶走調查 。

編按:長生生物董事長高俊芳等五名高層,被長春公安帶走調查 。

這種國有資產私有化的路子被扒出來一看,也是夠魔幻:買家賣家是同一個人,在「管理層收購」的幌子下,國企一夜之間變私企。更耐人尋味的是,2003年長生生物的國有股權轉讓價合計4161.6萬元,而高俊芳當年的年薪不到6萬元。那麼用於國企私有化的這筆巨款又是怎麼來的?要說這不是黑歷史,恐怕沒人信。

腐敗的國企高管咒罵公有制,可不是簡單的「吃飯砸鍋」——這些人心裡很清楚,國有企業永遠不能變成他們自己家的提款機。只有先把國企私有化了,才能放心地、不顧吃相地大快朵頤。高俊芳的兒媳婦整天在社交媒體上炫富,一會兒豪車,一會兒直升機,底氣不就是這麼來的嗎?

由此可見,東北地區在世紀之交的許多「國企改制」事件中,改制與為國企脫困毫無關係。許多被強行改制的國企,恰恰是經營狀況良好、正在盈利的國企。腐敗分子都是撿著肥肉搶,哪有真心想幫企業脫困的?例如瀋陽的輝山乳業,在效益很好的時候被地方領導拍板、放上了「國企改制」的案板。此舉激發了輝山乳業職工的極大反感,他們把運輸牛奶的大卡車開到瀋陽市府廣場抗議。此後的事情眾所周知。輝山乳業被強行私有化,好端端的國有資產變成了私人提款機。但是再好的企業也架不住敗家子的揮霍——2017年輝山乳業陷入百億債務風波,目前尚未解決。危機爆發後,不但債主上門逼債,輝山乳業內部也連續發生一系列重大變故,直至在港股市場被勒令停牌。放一張輝山乳液的歷史股價圖讓大家好好感受一下:

與長生生物、輝山乳業相似的國企改制黑歷史,在東北大地上不計其數。時至今日,曾受盡辛酸和折磨的東北老百姓,一聽到「國企改制」這四個字就本能地心生反感。世紀之交,國企改制的黑箱操作,極大地助長了黑土地上的腐敗,惡化了當地的政治生態。發生在2011-2013年的遼寧拉票賄選案中,許多涉案人員是所謂的「民營企業家」,也是當年侵吞國有資產造就的暴發戶。這些人手裡有了錢,就忙著製造更多的糖衣砲彈,向上層建築發起進攻。有這樣的人在東北呼風喚雨,東北還能好嗎?

2019年將是改革開放40週年。值此重要時刻,倒是應該將改革開放以來的各項政策好好梳理一下,給予公正客觀的評價,這樣才能起到教育全黨和人民群眾的作用。

1919年的五一勞動節,列寧在紅場上發表這樣的講話:「我們的子孫會把資本主義制度時代的文物看作奇怪的東西。他們很難設想,日用必需品的貿易怎麼會掌握在私人手裡。」【4】

看看當今中國的現狀,我們是否應當深思呢?

參考文獻:

【1】MBA智庫:http://wiki.mbalib.com/wiki/集團訴訟

【2】紐約時報:https://www.nytimes.com/2007/11/09/business/09merck.html

【3】維基百科:https://zh.m.wikipedia.org/wiki/2015年天津港危化品倉庫爆炸事故

【4】《列寧全集》第36卷,《在紅場上的三次講話》