揚之 德國時政專欄作者

外受中美左右夾擊,內部分歧不斷加劇,歐洲在世界舞台上處境愈益尴尬。在特朗普貿易戰助攻下,幾番猶疑的德國總理默克爾終向法國總統馬克龍作妥協,同意設立歐元區的共同預算。自此,國際貿易「戰場」漸現美歐中三方鼎立之勢。作者揚之認爲,如今態勢頗有東漢末年之風,而特朗普「做生意的藝術」、歐洲聯合策略,及中國雙贏之「道」均有其合情合理之處,但互爲影響間又藏衆多憂患。

縱觀當今天下大勢,起碼在貿易方面,已呈現出「美歐中」三方對峙的局面。這讓人不禁想起東漢末年三國鼎立的那段曆史。

美利堅的特朗普的確頗有當年曹孟德的處世邏輯(「甯我負人,毋人負我」),對中國似乎也有點當年對劉玄德的心態(「夫劉備,人傑也,今不擊,必爲後患,將生憂寡人」),作爲三方年齡最長的領導人(剛過72歲生日),他對歐方的主要後生領袖、法國總統馬克龍也頗爲欣賞(「生子當如孫仲謀」?)。

或許,未來若要抵禦美國的咄咄逼人,並真正形成三分「天下」的格局,還要依靠三方中相對較弱的中歐聯手,打幾場類似「赤壁之戰」的戰役;或許,「知識産權」問題在中歐貿易中真有可能扮演當年導致蜀吳之間産生嫌隙的「荊州」角色;或許,當年「關羽之死」會成爲中國在抗衡美國時警惕被歐洲抄後路的警示。

當年的三國紛爭,最終讓司馬家族一統天下,那麽,今日之三方貿易戰又會成就誰的崛起呢?《三國演義》開篇第一句「所謂天下大勢,分久必合,合久必分」是指如今破損的北大西洋關係有朝一日重修於好?還是中美從「漢賊不兩立」到「共享太平洋」的發展趨勢?

所有這些皆有可能,亦可當戲說。

我們當然無法用一千八百年前東漢末期爭奪天下的曹魏、蜀漢和孫吳三國來一對一地套用於如今身處貿易戰中的美歐中三方。但這並不妨礙我們客觀冷靜地去分析三方貿易戰的現狀及未來走向。

美歐中三方貿易爭端的曆史與現狀 冰凍三尺,非一日之寒

它不僅發生在對手之間(冷戰期間美蘇的「原油能源戰」)、先進地區與落後地區之間(十九世紀的兩次「鴉片戰爭」),也出現在所謂的「朋友」和「盟國」之間(二戰後歐美的「雞肉戰」、「香蕉戰」、「鋼鐵戰」、「汽車戰」)。

貿易戰的形式也已從關稅制裁或動用武力的傳統單一手段發展爲「提高關稅、進口配額許可,政治文化外交」各種手段並用的所謂「多維打擊」。

但大家都知道,貿易戰的結果必定是「殺敵一千,自損八百」。媒體經常斷章取義地引用特朗普那句「貿易戰很容易取勝」的話,而故意將其推文中前半句省略。他的原話其實是:「如果一個國家(美國)在與幾乎每個國家的貿易中損失數十億美元時,貿易戰是極好的,而且容易取勝。」

他的意思是,美國都慘到這個地步,還能再壞到什麽程度?即已敗,何患敗?一旦打,只能勝。這裏既含有「置之死地而後生」的悲壯和決絕,亦有「死馬當活馬醫」的無奈和僥幸。

正是帶著這種心態,特朗普非常堅定地「亮劍」了。

作爲商人,他當然無法接受自己兜裏的錢在悄然並持續地流失;作爲總統,他當然無法坐視國內某些行業衰退和失業人數增加而不管。雖然也有專家認爲特朗普的逆差算法有問題,但美國貨物貿易的巨額逆差恐怕是無人能推翻的事實。

從這個角度看,我們似乎可以理解特朗普的義無反顧。問題是,他所設定的「我贏你輸」目標以及任性採取的增稅手段,是否符合「世貿組織」的規定?還有,這樣的「多維打擊」即便贏了,對國際貿易以及自身利益最終又有什麽好處?

早有有識之士(如德國老總理施密特)提出警告:貿易順差是把「雙刃劍」,它既有好處,也有隱患。而眼下美方「破釜沈舟」以及中歐「箭在弦上,不得不發」的狀態就是「順差隱患」爆發的一個最好明證。

美中之間:從1月華盛頓宣布「對進口大型洗衣機和光伏産品分別採取爲其4年和3年的全球保障措施,並分別徵收最高稅率達30%和50的關稅」起,到3月1日特朗普宣布徵收鋼鋁關稅,到5月17日~18日中國副總理劉鶴訪美後雙方達成「暫停徵稅,談判磋商解決貿易糾紛」共識,再到6月16日美方又公布對華徵稅清單,可謂「一波三折」。

美歐之間:從5月底美國經濟部長羅斯(Wilbur Ross)宣布對歐盟徵收鋼鋁稅,到特朗普同意寬大處理「歐盟朋友」,緩期執行徵稅一個月,到鋼鋁稅在白宮拒絕給盟友「永久免稅」後於7月1日正式生效,可謂「同室操戈」。

歐中之間:從歐洲在各種平台表示願與中方共同努力,捍衛「多邊貿易」,反對「保護主義」,到6月1日歐盟貿易專員馬姆斯特羅姆(Cecilia Malmstrom)在歐盟遭遇美國正式徵收鋼鋁關稅後向世貿組織(WTO)同時狀告中美,可謂「腳踩兩船」。

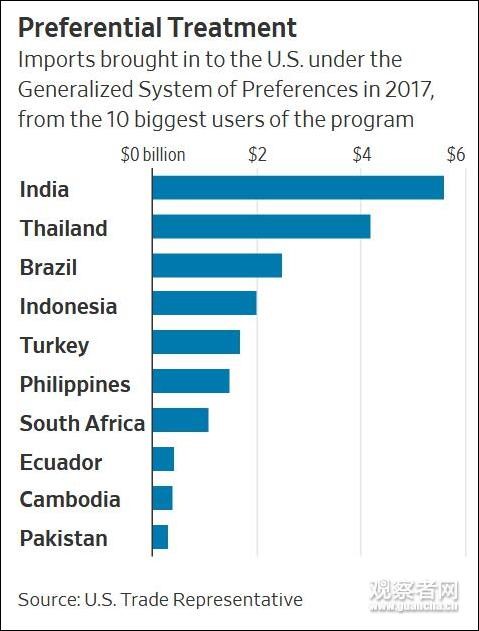

從宏觀角度說,特朗普對華貿易戰是美國爲應對中國崛起而採取的一場「經濟預防性戰爭」(preventive war in economy)。對中國日益壯大的擔憂和恐懼,是最近十年來籠罩著歐美戰略界、學術界以及政經界的最大「烏雲」。

一般情況下,歐美政府每次欲制裁中國時,多少都會遭到本國企業界的批評和遊說,但特朗普這次發動貿易戰後,美國企業或保持沈默,或表示支持,歐洲的企業也呼籲自己的政府對華強硬,以求達到市場對等和保護知識産權的目的。爲何?

有人認爲特朗普在解決朝鮮問題後終於可以放開手來對付中國了,也有人認爲是「中國製造2025」摸了歐美的老虎屁股,還有人建議中國可以聯歐抗美,構建貿易統一戰線。

站在美國的立場上看,朝鮮問題的確曾是美對華進行貿易戰的一個掣肘因素。「金特會」後,美國對平壤敞開了大門,這就讓美國眼裏原本可能有威脅的「平壤牌」大打折扣。

美國當然害怕「中國製造2025」:一個原來的「世界加工廠」在短短的30年中已開始計劃挑戰美國的「技術第一大國」地位。這速度、雄心和能力的確讓歐美膽戰心驚,但最讓他們感到恐懼的是中國達到這一目的的手段。這點必須引起中方的警覺,因爲它很有可能是歐美今後聯合的最大理由。

美歐華在貿易爭端中各自的立場

慕尼黑經濟研究所(IFO)所長福斯特(Clemens Fuest)對德新社表示:「美國對中國産品徵收懲罰性關稅將導致更多的中國産品湧入歐洲市場,但歐洲不應當爲此採取貿易保護主義措施,而是應當敦促中國進一步開放市場。」他認爲,美國貿易政策的反對者們「結成聯盟」至關重要。

但歐盟本身及其主要成員國對此的官方態度尚不十分明朗。歐盟貿易專員馬姆斯特羅姆日前向世貿組織同時狀告中美,似乎在表明歐洲對中美一視同仁的立場。這種看似「兩邊都得罪」的做法,其中恰恰蘊含著「兩邊都不得罪」的信號。

歐洲爲何腳踩兩條船?主要原因有兩個:1)中美這兩個大市場對其均很重要;2)中美與其既有共識又有分歧。因此,只要不到萬不得已的最後關頭,歐洲應該不會明確站隊。

面對特朗普的「單邊主義」和「保護主義」言行,作爲「多邊主義」和「全球化」的擁護者,歐華彼此有著共同的利益。但在保護知識産權領域,歐美則是反對中國的同盟軍;在價值觀和全球戰略層面,歐美均視中國爲「挑戰」和「威脅」,即所謂的「模式之爭」。因此,如果局勢進一步惡化,「歐美聯手拒中」的概率要大於「歐華聯合抗美」。

說到「保護主義」,美國市場其實相對還是最開放,倒是歐洲和中國多少都還存在著自我保護措施。但同爲「保護」,兩者的動機還是有區別:前者主要是爲獲取更大的貿易利益,後者則是出於發展階段中的生存需要;前者認爲對美貿易並無不公平,後者則在採取具體措施進一步開放市場和改善自我。

客觀而言,我們真的沒必要過分抨擊特朗普的「美國優先」,因任何國家都會首先保護本國的利益,都會把自己的利益放到其他方的利益之上。但「君子愛財,取之有道」,國家爭取最大值利益是否同樣也有一個「道」的問題呢?

特朗普雖然並不太信守合同和承諾,但他明確反對「政治正確」。「美國優先」聽上去的確很自私很霸道,可特朗普在這方面起碼是心口如一的。譬如,在貿易問題上,他對中歐同時出手,因爲他關注的是危及美國利益的「逆差」問題,而並不管誰是敵人誰是朋友。

中國在「一帶一路」倡議上,也未否認追求本國利益,但強調必須同時惠及沿線各國。道理很簡單,沿線國民如若沒有好處,「一帶一路」走不了多遠。因此,中國的發展方略必須雙贏,而不可能是其他目標。這就是中國追求的「道」。

德國外長馬斯 再來看看歐洲方面:面對特朗普的「美國優先」(American first),德國外長馬斯(Heiko Maas)日前提出「歐洲聯合」(Europe United)理念。他說:「在美國政府強烈質疑我們的價值和利益的時候,歐洲必須更加堅定地亮相。」

馬斯並未直接回答「聯合的目的是什麽」這問題,所以理念很易被人視作策略性的「政治口號」。因爲,「歐洲聯合」說到底不還是爲更好地維護歐洲利益麽。

由此我們可發現,歐盟在表達自己宗旨的時候,語氣堅定,措辭閃爍:要麽只是關注技術細節,如「知識産權」、「市場對等」等,要麽空喊口號,如「歐洲聯合」、「堅定亮相」等,卻始終沒有明確界定一個聯合的歐洲所要達到的具體目標是什麽。

這裏或許有兩個主要原因:1)歐洲內部四分五裂,意見尚難統一;2)對內對外都懷有強烈的「患得患失」意識。歐洲的這一特質決定了它在眼前的貿易戰中必將腳踩多只船,投機色彩比較濃。

說到「患得患失」,我們還可以從貿易戰中發現以下規律:發達和強大的一方反而更容易趨於保守,因爲它擔心失去已擁有的東西;反倒是新興力量更不拘一格,更勇於開放,因爲它有望得到的要比可能失去的要多。具體到歐美中三方,歐美更趨保守,中國更加開放。

美歐中貿易戰未來可能的走向

實際上,今次貿易戰是中國經濟未來發展兩個不同前景之間的對沖:一個是中國經濟按照美國財經精英提出的條件和模式開放,另一個是中國按照自己的意願在今後7年中發展爲科技大國。後者是中國的底線,目前看不出北京有讓步的迹象。

而華盛頓卻決心迫使中國執行2013年美國與時任世界銀行行長佐利克(Robert Bruce Zoellick)共同起草的、旨在將中國國企私有化和對中國經濟進行結構性改革的文件《2030的中國》。該研究報告在中國頗有爭議,有人稱其爲「一劑毒藥」。

習近平先提出「一帶一路」的倡議,又制定《中國製造2025》(Made in China 2025)。前者是中國的全球戰略布局,後者則是中國精心打造科技強國的計劃。兩者結合,成了歐美眼中的「洪水猛獸」。

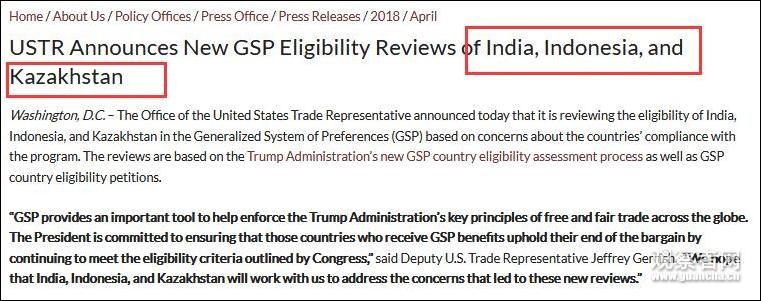

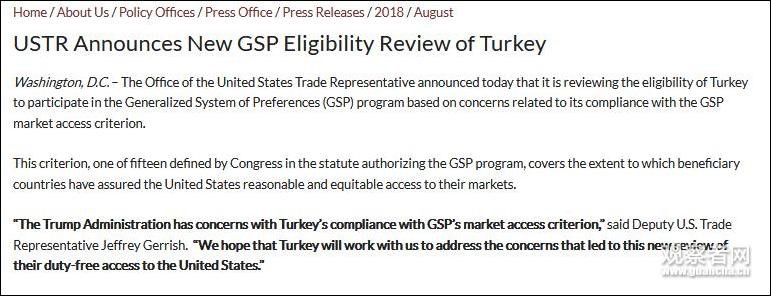

白宮辦事機構之一的「美國貿易代表處」(USTR)爲此撰寫差不多兩百頁的首份報告,其中列舉中國在貿易中的種種「劣迹」(盜竊知識産權、歧視外國企業等)。 特朗普正是以這份報告爲基礎和依據,採取徵稅措施。

中國在制定科技強國目標時,參考了1871年的「德國製造」(Made in Germany)和1950年至1980年韓國從「加工場所」到「科技強國」的發展經驗。歐美肯定是感到了中國「後來者居上」的挑戰,其實,中國的這一計劃更多是爲改造自身經濟結構而設計的,是確保中國經濟可持續性發展的必要舉措,而中國經濟的健康發展最終也有益於世界經濟的穩定。

本來,面對美國的徵稅措施,歐盟內有兩種不同的聲音:1)學習中國主動降稅;2)以牙還牙,以稅還稅。現在,特朗普出爾反爾,不顧日前與中方達成的「暫停徵稅,繼續談判」共識,回歸衝突老路,這無疑給在旁觀望的歐盟提供「善意未必有好報」的佐證。

歐盟中的「強硬派」主張與美國達成雙邊協議,而不是等待世貿組織的裁決。原因有兩個:1)世貿組織的調解裁決程序和周期冗長,而且雙方就美國對歐盟徵收鋼鋁稅究竟依據什麽法律一直爭執不下。2)如果歐盟單方主動向美國降稅,那麽按照世貿組織的規定,降低後的稅率同樣適用於其他貿易夥伴,而且還是無償適用。但歐美若達成雙邊協議,就能避免這個結果。

令歐盟兩難的是,雙邊協議的基礎是彼此具有高度的信任,也就是說必須先擺脫目前的惡性循環狀態,可特朗普似乎對此不感興趣,他不僅不改強硬態度,而且還威脅說,如果歐盟反制,美國將考慮對歐洲汽車徵稅。

汽車行業是德國外貿中的頂梁柱和高産戶,如果美國在此動土,德國損失會非常慘重,而特朗普這一招正是衝歐盟老大德國來。

在這種高壓之下,德國經濟界已在思考抵禦之策:一方面趕緊穩定和加固亞洲市場,一方面強加自身的獨立性。德國工商聯合會(DIHK)副總幹事長特萊爾(Volker Treier)強調:「我們必須研究對策,擺脫目前經濟美元化的狀態。」他認爲,對俄羅斯和伊朗的制裁就是一個很好的例子,從中可以看出美元的影響有多巨大。

歐盟對美國無法真正挺起腰杆,基本上有兩個原因:1)它在美國主導的國際經濟體系中陷得太深,已經很難自拔;2)對華盛頓依然存有僥幸心理,把希望寄托在特朗普後的美國政府身上,依然相信共同的價值觀能挽救昔日的盟友關係。出於這兩個原因,患得患失的歐洲作爲中國的戰略夥伴其實並不靠譜。

2018年G7峰會 結語

誰都知道,每一種戰爭都會帶來損失和破壞,可爲了建立所謂的「和平」,參與戰爭的各方似乎都願意接受這樣的代價。人們在警告戰爭危險的同時,其實已在做戰爭的準備。

人們呼籲建立以規則(協議)爲基礎的貿易體系,問題是,協議和規則從來就未成功阻止過由不可調和的利益矛盾所引發的戰爭。

「規則說」的擁護者認爲協議可以確保公平,卻忘了「公平」本身就是針對「對手」而言的。正如德國作家提姆(Uwe Timm)所說的那樣:「沒有對手,又何需公平?」

說白了,所謂「協議」就是各方「爲自己爭取最大利益,給對手設下最大限制」的一種手段。問題是,「利益」和「限制」又都是此一時彼一時的玩意兒,這也就注定了協議不可能一成不變。

特朗普的所作所爲,並非要廢除規則和協議,而是要將其改變成對自己最爲有利。他以及他所代表的美國,均認爲規則是由強者來制定的,弱者只有守規矩的份兒。所以,特朗普追求的是「我贏你輸」這個目標,他堅信,只有完勝才能成爲制定規則的強者。

在這樣的語境下,國際貿易其實從來就不是和平的。

但是,任何「危機」也孕育著機遇,因而也能帶來穿透厚牆的一束光亮,正如加拿大歌手科恩(Leonard Cohen)在那首《Anthem》歌中所唱的那樣:「萬物皆有裂痕,那是光進來的地方」(There is a Crack in Everything,That’s How the Light Gets in )。

希望世界也能在這次貿易危機中看到那一束珍貴的光亮。

原文連結:觀察者網