已婚的澳洲副總理助理部長布羅德,被雜誌《New Idea》揭發早前在香港公幹期間,透過網站約會比他年輕20年的美女Amy,據報他曾多次把手放在對方的腿上,事前又發情慾短訊,布羅德當地星期一(17日)辭職。

澳洲副總理麥科馬克已接納布羅德請辭,認為以布羅德面對的指控,他已經不適合繼續擔任原有職位。《New Idea》報道引述布羅德則指,懷疑當晚約會的女子涉及刑事罪行,已報警處理。

自稱「占士邦」 高級餐廳赴約抱怨太貴

《New Idea》早前訪問曾邀約的Amy透露,雙方在一個專供較年長、富裕男性結識年輕女性的網站上結識,43歲的布羅德後來相約Amy在香港一間名為Aqua Restaurant的高級餐廳,共晉晚餐,但她不滿布羅德的行徑而離開。Amy聲稱布羅德在餐廳中吹噓自己在澳洲國會的「重要」地位,甚至多次形容自己為「占士邦」,又抱怨赴約的餐廳太昂貴。

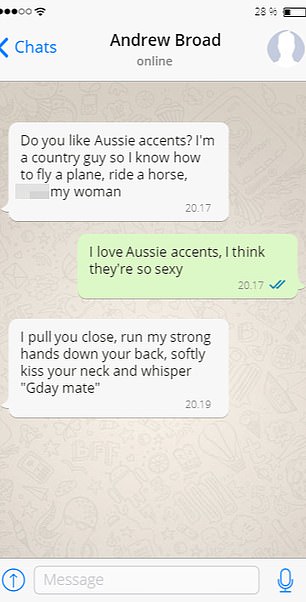

布羅德情慾短訊 表示懂得「幹我的女人」

Amy指布羅德最初的通訊簡單,但他後來變得粗俗,並發出帶色情成分的短訊,包括形容自己懂得騎馬、駕駛飛機和「幹我的女人」,其後再發短訊說「已預訂一個艷麗的房間」與她幽會。

(新加坡亞洲新聞台/英國每日郵報)