近年線上湧現大量聲稱助情緒受困擾者紓困的精神健康應用程式,但專家指這些程式質素良莠不齊,規管未及,求助者向程式披露的個人資料或遭轉售圖利,更甚者程式有效性成疑,反拖延求助者向專家求助,躭誤病情,疑弊多於利。專家亦著手研究對它們進行監管,並提高用家對潛在危險的關注。

手機應用程式已廣泛於人們日常生活之中,遇到問題時,基本上能足不出戶,透過上網或手機應用程式尋求協助,就連遇到精神困擾也不例外,近年這些網站或應用程式更如雨後春筍,網上不乏這類為精神受困擾者提供協助、建議甚至治療的網站平台及應用程式的廣告。

英國資料顯示,2022-2023年間,當地有176萬人被轉介接受精神治療,但最終只有122萬人向治療師尋求治療,鑒於面對面的精神情緒治療師數目,永遠難以追得上需求的情況下,坊間普遍認同這類為用家提供建議及治療的精神健康網站及應用程式,有其存在的需要。事實上,自新冠疫情以來,向這些網上平台求助的人數大幅增加。料至2030年,這個產業的價值更達175億鎊。

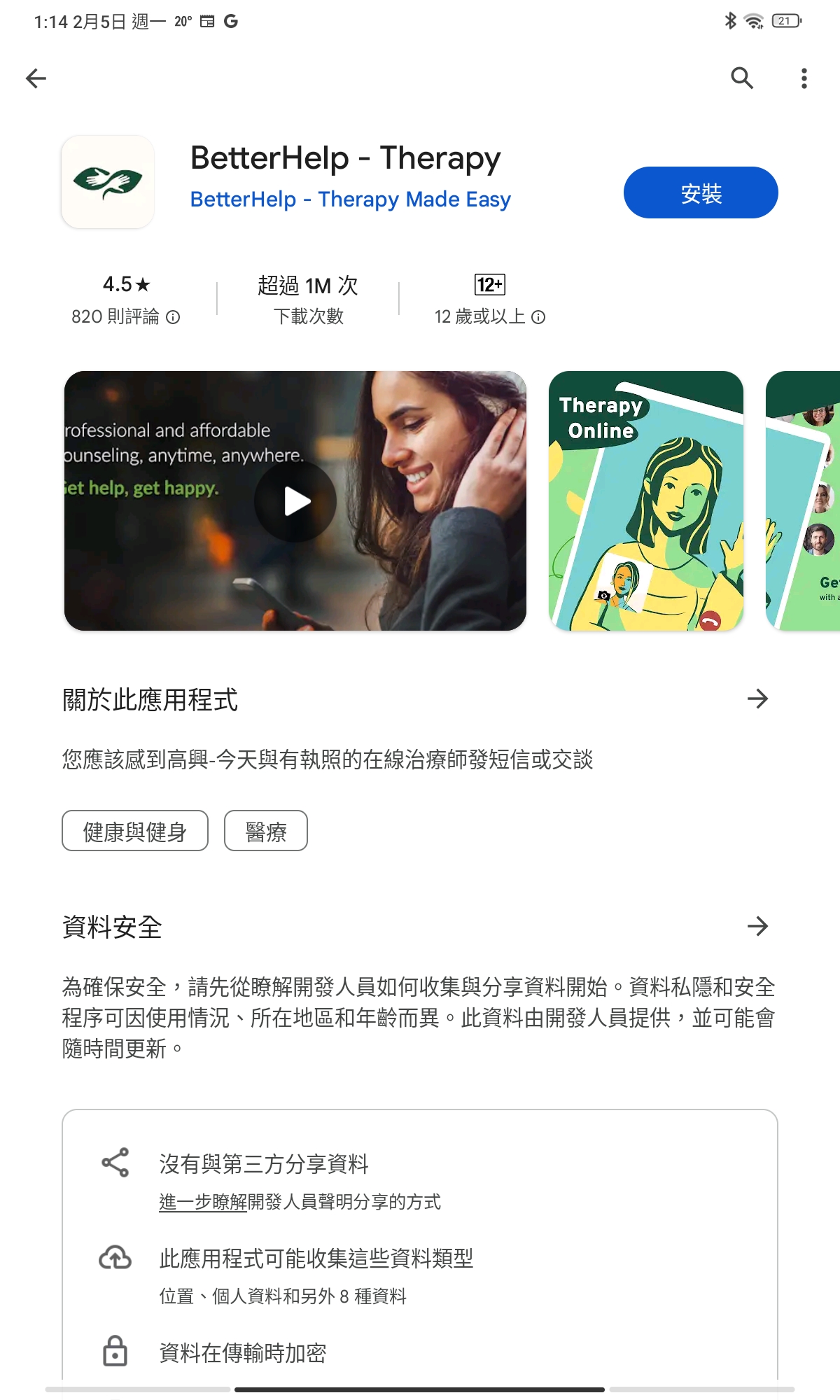

這些網上平台及應用程式提供包括網上治療、情緒追蹤、精神健康教練、以線上形式執行認知行為治療、聊天機械人等多種服務。Mozilla 基金會去年對全球32間在市場佔額最多的精神健康程式進行調查,發現當中19個平台,會將用家在使用服務過程中,向平台提供的個人並與病情有關的私隱,向第三方轉售或分享圖利。

縱然美國的健康保險流通與責任法案( HIPAA)保障醫生與病人之間的溝通內容,不會被泄露,但不少網上治療平台或應用程式的用家,並未留意到這些平台利用法律漏洞,繞過HIPPA,例如平台提供的只是精神健康教練,並非持牌治療師,故在平台上的對話內容便不受HIPPA的保障。專家直斥市場上不少同類公司,只顧如何利用用家的精神問題圖利,並非真心助他們紓緩困擾。

鑒於這些公司只需有足夠的資金,不用證明能否為用家帶來附加價值,便可將相關的程式推出市場,它們很多時根本未能正確辨識有關精神問題的症狀,致真正有助病人,因此用家透過程式得到的幾乎是無意義的建議,除浪費用家時間,更會躭誤用家求醫,延誤病情。另因聊天機械人與用家的聊天內容不受監管,那些本身已受情緒問題困擾的用家,或輕易被機械人的意見所操控,令他們變得暴力或出現自殺傾向。因此不少精神健康專家要求制定國際性指引,以評估這些健康程式是否真能為病人帶來治療果效,他們認為確保這些平台的有效性及對病人的安生是當中的重中之重。

另外專家亦著手研究如何加強對這些程式的規管,並提高用家對這些程式安全性的關注。他們相信只要對這些精神健康應用程式作出適當監管,它們在改善病人治理、協助收集資料,讓醫生作出更精確診斷及填補因精神健康服務人手嚴重不足而造成的空隙等各方面,仍可扮演十分重要的角色。

(來源:英國衛報)