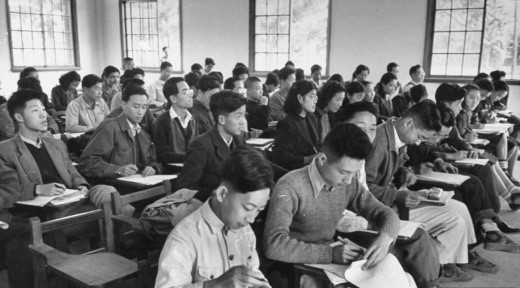

汗流浹背在沒有任何風扇通風、擠在黑暗而沒有間隔、由船員用粉筆在地上畫出來的所謂床位,僅靠著舷窗吹來陣陣海水咸味、鐵鏽、燒煤炭味,混雜著室內汗味煙味,才能稍為趕走一點悶熱,就這樣在輪船汽笛長鳴的伴奏下,諳然向窗外的親友濺淚道別,心中可謂五味雜陳。「那個年代交通不便,道別送行也許就是永別」,憶起昔日種種的赴台港生區美珍不住感概。「坐呠呠船」到台灣升學的經歷,對時下僅需一小時機程即可赴台旅遊的港人而言也許是不可思議。然而在五十至七十年代,坐飛機仍是奢侈而遙不可及的願望。

1983畢業於台灣天主教輔仁大學社會工作系的區女士,談到台灣就學時期與香港的對比,她坦言更欣賞彼岸的讀書環境理想:「香港太多引誘。(台灣)校園生活是人生之中一個好大的樂事,現在會回想起四年的大學生活,值得去緬懷。」

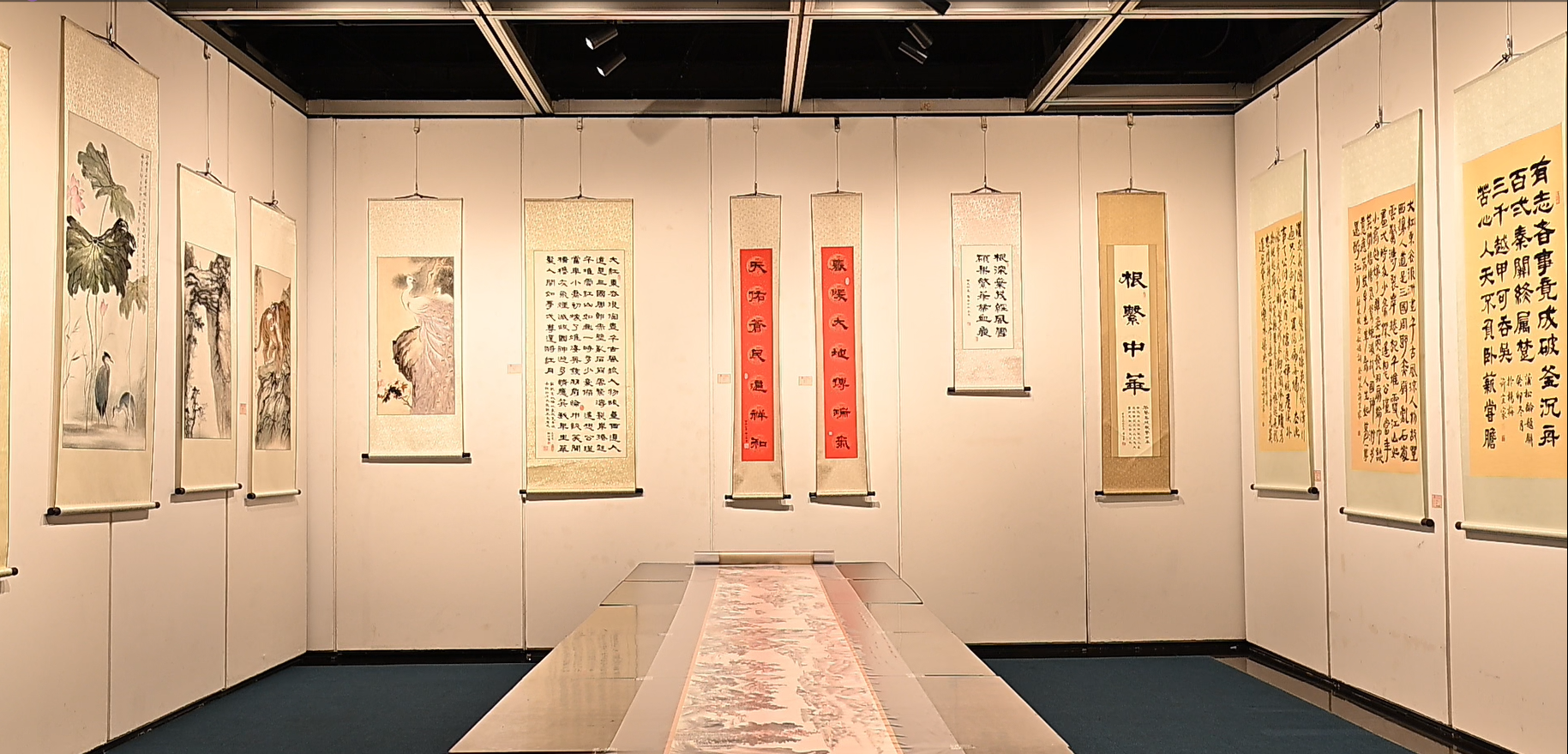

為分享港澳華生昔日在台灣生活點滴情感的聯繫與共鳴,同時把中華優良文化傳承下去,靈機一觸決定揮筆,以水墨濃淡變化與層次感,洋洋灑灑表達出意象,把「墨」的色彩表現得淋漓盡致。匯聚數十位充滿藝術細胞的校友,藉著創作回應他們對台灣升學史及穿梭生活的集體回憶,「《脈與墨》2024藝術聯合展」就在這樣的背景下,在中環大會堂順利舉行。

「脈,一脈相承之意;墨,中國傳統書寫工具。」曾於台灣就讀大學的籌委會主席區美珍娓娓解釋展覽會名稱的由來:「當年校友及學者覺得是脈絡相承,所以他們用『脈與墨』這個名字,中國人社會用這個名都幾好。」

有書法的功底的區美珍從小學開始接觸書法,畢業回港後曾透過拜師學習造詣。她與書法家宗家源不時交流書法心得,宗老先生亦對她褒獎有加。

今年第三屆展覽仍沿用「脈與墨」的名稱承傳下去, 其實也趁機聯繫已在各地開枝散葉發展的台灣畢業校友,適逢香港已由亂及治,舉辦展覽似乎別具另一番意義。問到何以會選擇策劃今次活動,她說:「其實最初2014年因為我有作品,那時我跟我校友參與這個藝術活動,後來被人拉了進會做幹事,後來做埋聯會主席。2019年疫情之下都有舉辦活動。」

要聯繫各地已畢業多年,但一脈相連的歷屆畢業生,區女士解釋香港有不少不同的台灣校友會及組織:「我們都透過校友會招收展品,希望他們可以大力支持。除香港外,我都會聯絡在其他各地的校友,譬如台灣、馬來西亞、新加坡、澳洲。希望他們展品可以來港展覽,大家有個聯繫,不單止在香港,我們希望在全世界華人的地方都可以凝聚台灣畢業的校友。」

今次展覽除書法外,同場亦有畫展及攝影展,她指出藝術應包含攝影、西畫、中畫等多元元素,從前亦展出過陶瓷、剪紙, 故此她支持真正的藝術展沒有只限於「墨」。

已是第三次參與活動的她被問到再搞展覽時,她說:「我諗睇大家啦!如果他們覺得需要我支持,我都希望可以聯絡番校友。因為留台校友會的特式是用人作為單位,其他用學校做單位。我們沒有分那間學校,總之台灣畢業都可以參與我們的組織。」