美國總統特朗普,準備好對所有中國進口商品加徵關稅。

特朗普接受美國財經頻道CNBC訪問時說,已準備好對總值5000億美元的中國進口商品,加徵關稅,原因是美國長期被「佔便宜」。

5000億美元的規模,大約相當於去年中國對美國出口商品的總額。

又一个WordPress站点

美國總統特朗普,準備好對所有中國進口商品加徵關稅。

特朗普接受美國財經頻道CNBC訪問時說,已準備好對總值5000億美元的中國進口商品,加徵關稅,原因是美國長期被「佔便宜」。

5000億美元的規模,大約相當於去年中國對美國出口商品的總額。

美國《財富》雜誌7月19日晚發表世界500強排行榜,其中中國上榜的公司數量繼續增長,今年達120間,較去年多5間。在120間中國企業中,內地加上香港地區共有111間企業。

《財富中文網》評價稱,中國上榜公司數量已非常接近美國(126間),遠超第三位的日本(52間)。從1995年《財富》世界500強排行榜同時涵蓋工業企業和服務性企業以來,沒有任何其它國家的企業數量如此迅速地增長。

中國企業世界500強排行榜中地位續升

據悉,今年有13間中國公首次上榜,分別為:招商局集團、雪松控股、象嶼集團、兗礦集團、鞍鋼集團、首鋼集團、緯創集團、台灣中油、中國太平保險集團、富邦金融控股、泰康保險集團、河南能源化工集團、青島海爾。新上榜公司最多的行業是保險(3間)。青島海爾則是電子與電子設備行業唯一一間中國新上榜公司。

其中,始創於1872年晚清洋務運動時期、也是中國改革開放先行者的招商局集團首次上榜,排名位於280位;

採礦、原油生產行業中有一間特點鮮明的新上榜公司——兗礦集團。該公司是中國唯一一間擁有境內外四地上市平台的煤炭企業。去年,兗煤澳洲總產能達8000萬噸,成為澳洲最大的煤炭上市公司。

全球最大企業經營狀況明顯改善 工建農中仍擠進利潤榜前十

總體看,與去年相比,今年上榜500間公司的總營業收入近30萬億美元,同比增加8.3%;總利潤達到創紀錄的1.88萬億美元,同比增加23%;銷售收益率則達到6.3%,淨資產收益率達到10.9%,都超過了去年。這些全球最大企業的經營狀況在明顯改善。

沃爾瑪連續第五年成為全球最大公司,它和三間中國企業——國家電網、中石化和中石油繼續分列榜單前四位,位次沒有變化。利潤榜前10位的四間中國公司仍然是工建農中四大銀行。

蘋果仍高居利潤榜首位,排在第二位的是今年重新進入世界500強的英美煙草集團,利潤率高達185%。利潤榜前10位的四間中國公司仍然是工建農中四大銀行。

在淨資產收益率榜上,波音公司位居首位。中國公司中排位靠前的是騰訊、碧桂園、華為、美的和台積電。中國大陸公司中,利潤率最高的是騰訊控股有限公司,超過30%。

中國企業產業結構調整面臨挑戰

《財富》特別提到,值得注意的是,縱向比較近年來的數據,上榜中國企業的銷售收益率和淨資產收益率兩個指標處在下行通道上。 《財富》雜誌特約撰稿人王志樂舉例分析:2015年,上榜中國公司銷售收益率為5.6%,到了2017年只有5.1%;2015年,上榜中國公司淨資產收益率10.7%,到2017年只有8.9%。他呼籲中國公司管理者以及相關政府部門重視這一現象。

在排名位次的變化上,今年上升最快的是中國的國家能源投資集團,躍升175位。

排名躍升最快的前十間公司中有八間都來自中國大陸,除國家能源投資集團,其餘七間是:阿里巴巴(上升162位)、騰訊(上升147位)、山東能源集團(上升138位)、廈門國貿(上升134位)、美的(上升127位)、廈門建發(上升126位)和碧桂園(上升114位)。

從行業看,所有互聯網服務公司排名均有大幅提升,它們是來自中美兩國的京東、阿里巴巴、騰訊、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和社交媒體巨頭Facebook。

倫敦政經學院最近指,信息和通信技術行業的創新溢出效應最為明顯,為其它技術創新的2倍。在中國公司群體中,在這行業內的華為公司排名從83位上升到72位。

今年在汽車製造業領域,中國有7間上榜公司,美國僅有通用汽車和福特兩間。吉利是大陸唯一一間上榜的民營車企。該公司過去一年跨越百萬銷量門檻,在銷量增幅和500強排名躍升幅度上位於國內行業首位。

此外,值得注意的是所有上榜的房地產行業企業均來自中國。

《財富》也指出,中國企業產業結構調整明顯面臨巨大挑戰。作為參照,2018年美國大公司中沒有房地產、工程建築和金屬冶煉企業,卻在IT、生命健康和食品相關等領域存在眾多大公司;中國正好與此形成反差。尤其在衛生健康/食品批發、保險管理式醫療、食品生產加工、和娛樂等與人的生活和健康密切的產業裡,有美歐、日本、巴西等國公司,中國卻沒有任何企業上榜。

此外,中國銀行業利用壟斷地位獲取超額利潤的問題仍然沒有解決。美國上榜的8間銀行平均利潤96億美元。中國10間銀行平均利潤高達179億美元,遠遠高於全部入榜中國公司的利潤水平(31億美元)。這十間上榜銀行的總利潤佔111間中國大陸上榜公司總利潤的50.7%;作為對比,美國銀行總利潤僅佔126間美國入榜公司的11.7%。

強化合規管理提升企業軟實力

此外,今年有8間中國企業跌出2017年《財富》世界500強排行榜,它們是:安邦保險集團、海航集團、中國華信能源有限公司、大連萬達集團、中國國電集團公司、山西焦煤集團有限公司、中國通用技術(集團)控股有限責任公司和新華人壽保險股份有限公司等。

一般情況下,從世界500強排行榜跌出往往是因為銷售收入達不到新的排行榜的門檻。然而,在未能進入2018年榜單的8間中國企業中,有的並非因為銷售收入達不到入榜門檻。舉例來說,2017年,安邦保險公司銷售收入608億美元,在2017年排行榜名列139位。海航集團銷售收入530億美元,排名170位。中國華信能源公司銷售收入438億美元,排名222位。萬達集團銷售收入285億美元,排名380位。這四間企業上年的銷售收入都遠遠高於2018年的排行榜門檻,它們跌出2018年排行榜另有原因。

其中,海航集團和萬達集團有相似之處,即過度運用槓桿擴張和非理性對外投資導致資金周轉陷入困境。

其它幾間企業由於不同程度違法違規經營,被司法部門或監管部門調查或處理,導致企業經營困難,從而難以進入2018年世界500強排行榜。

《財富》雜誌現隸屬美國傳媒時代華納集團旗下的時代公司,自1954年推出全球500強排行榜,向來是經濟領域關注的焦點。

歐盟正敦促中國對外開放其國內經濟,並協助改革當前受到美政府抨擊的國際貿易體系。

歐盟或爭取與中國合力抵制美國

歐盟早前與其他盟友達成自由貿易協議,包括歐盟上月起與新西蘭和澳洲進行自由貿易談判,周二與日本簽署歐盟迄今最大規模的貿易協定。美國《華爾街日報》認為歐盟正努力爭取全球對自由貿易的支持,抵制來自美國總統特朗普的施壓。

另外,歐盟高級官員本周訪問北京,敦促中國放寬外商投資限制,並減少對鋼鐵等國內產業的扶持力度,免扭曲全球市場。歐盟和中國同意達成合作關係,共同改革世界貿易組織。有歐盟官員稱,需要邁向WTO 2.0,除需要美國,也需要中國參與。

歐盟、日本和美國自去年12月已著力改變WTO關於補貼措施和國企監管的措施,但兩個因素均屬於中國經濟模式的主要驅動力。長期存在分歧的歐盟和中國談判代表都承認國際貿易規則存在漏洞。

美國《華爾街日報》認為歐盟既想與中國合作共同對抗美國,又對中國的反競爭性政策心存顧慮,它必須平衡好兩者的關係。

雖然歐盟尋求在WTO改革方面與中國合作,但歐盟周三表示將繼續抵制中國的貿易行為。歐盟表示,將對中國製電動自行車徵收21.8%-83.6%的臨時反傾銷稅,將於年底前作最終決定。另外,歐盟還將調查中國對電動自行車的政府補貼行為。

中國形容美國為全球商業破壞者

中國外交部發言人華春瑩周三稱,貿易戰衝擊各方對世界經濟的信心,以一己之私發動貿易戰,是典型的單邊主義和零和思維,是二戰結束以來國際規則和全球治理的一次全面倒退。《華爾街日報》認為中國利用不斷升級的貿易摩擦,將自身塑造成國際秩序維護者,同時把美國描繪為全球商業活動的破壞者。

中國為維持製造業全球開放市場 未敢忽略歐盟

為緩和歐盟長期擔憂歐洲投資者及出口商在中國遭不平等待遇,中國政府已承諾通過加強知識產權保護和擴大進口,改善市場准入和放寬對外商投資的限制。《華爾街日報》認為中國為維持其製造業賴以維生的全球開放市場,一直保持與歐盟接觸。

歐盟為中國最大出口市場,去年購買3,750億歐元(合4,360億美元)中國商品。中國是僅次於美國的歐盟第二大出口市場,去年購買接近2,000億歐元歐盟商品。

內地滬、深交易所以「內地投資者對不同投票權架構的公司缺乏了解」為由,禁止將香港首間「同股不同權」上市公司小米集團(01810)納入港股通可買賣股份名單,意味內地投資者將不能通過港股通機制,買進具超級投票權架構公司的股票,措施可能令香港更難吸引其他大型內地科技公司未來數月來港上市。

恒生指數有限公司(Hang Seng Indexes Co.)早前宣布稍後將小米納入恒生一系列指數的計劃,其中包括恒生指數及富時中國50指數。市場消息憧憬下,原本在上市日表現低迷的小米,13日(上周五)收報21.45元。

恒生指數所覆蓋股票佔香港主板市場總市值95%,內地投資者基本可通過港股通交易指數所有成分股,但滬深交易所上周末(14日)的決定,意味小米股票暫時不納入互聯互通。

港交所稱,互聯互通機制允許兩地交易所剔除部分成分股,自開通至今,兩地交易所未曾剔除新增指數成分證券。港交所又稱,已採取額外投資者保護措施,希望「儘快」將不同投票權架構公司納入互聯互通,而港交所、內地滬、深交易所早前已同意外國公司和合訂證券,暫時不納入股票互聯互通機制。

小米曾考慮利用中國存托憑證(CDR)在上海雙重上市,但上月擱置計劃,原因包括CDR規定尚不完善,及小米與監管機構就發行條款有分歧。

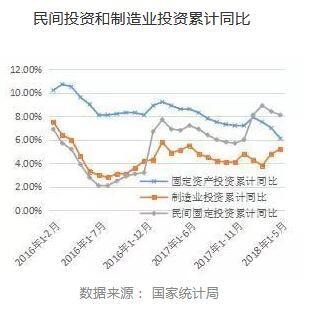

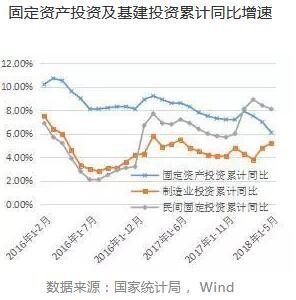

清華大學近日舉辦中國與世界經濟論壇——「2018中國經濟上半場」,當中發表研究院關於下半年經濟形勢展望報告,討論當前錯綜複雜的經濟形勢、財政政策和中美貿易戰等議題。盤古智庫顧問委員會高級顧問、清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵認為,民間投資、製造業投資的回升,反映出當前中國經濟的自發增長動力正逐步恢復,韌性和可持續性不斷增強。

李稻葵認為,今年上半年數據波動,主要來自基建投資增速的大幅下滑,而這與偏緊的經濟政策緊密相關。李稻葵指出,結構性去槓桿重在精準清退低效企業,釋放其所佔用的資金、土地、人力資源,只有這樣才能真正提升中國經濟的供給質量。在經濟槓桿過程中,也要跟繡花一樣下苦功夫,呼籲有關部門在施策時要追求精凖。

李稻葵在報告中分析,發現中美間相互貿易依賴程度,比十年前有所減少,尤其對美國市場的依賴程度大減,反之,美國對中國的依賴程度有所增加。

以下為發言內容整理:

各位老師,各位同學,各位來賓,大家晚上好。這一次報告的題目,蘊含了我們要講的重點信息,實際上是四個詞組組成:

疑雲重重 仍見春暉

第一個詞組叫疑雲重重,為什麼叫疑雲重重?我們切實感受到當前經濟形勢尤其複雜,當前各界對中國經濟走勢的研判莫衷一是、分歧較大。一類觀點認為,中國經濟三大需求均出現回落,加之中美貿易衝突演進的不確定性等外部因素,實體經濟面臨較大下行壓力,呼籲宏觀政策作出方向性調整;另一類觀點認為,中國實體經濟當前確實面臨較大困難,但增速下行是經濟發展規律,宏觀政策應頂住壓力、保持定力。我們不太同意這些分析,我們結論是儘管疑雲重重,但是仍見春暉,為什麼?

我們分析出核心觀點,是實體經濟已經有80%以上是在民間經濟的企業家手中所決策的,經濟活動大量是市場經濟,是自主、自發的民間企業家決策所形成的。因此我們的宏觀經濟有它自身的周期性波動邏輯。

這樣的宏觀經濟,是一個相對的、比較自由的、80%以上是民營經濟主導的宏觀經濟,它的波動不可能在短期內出現斷崖性的變化,自身的增長動力有自己的規律,綜合各種信息我們認為當前中國宏觀經濟自身自發的恢復進程仍在進行,仍然處在春天,雖然還沒有完全見暖,但是處在一個上行發展的通道上,這是宏觀經濟自身的邏輯。尤其是實體經濟,比如說今年1-5月,民間投資的增速回到了8%以上,這是過去6、7年以來最高的民間增速,這是我們過去6、7年以來各種論壇上反覆呼籲,反覆期待的8%以上的增長速度。

再就是規模企業兩位數的利潤,月跟月相比是正向增長,環比是正向增長,今年的5月跟去年5月也是正向增長,這也是多年以來大家所期待的,因為我們不希望工業品出廠指數出現負增長,那樣的話企業家的信心是不足的。所以這種種跡象表明我們的實體經濟仍然是健康的,春暉仍在。

去除不良債務 精準施策

再比如,多年以來大家所垢病的,發電量指數與整個經濟不同步,這一次不是這樣,這次發電量和用電量的增速反而超過了工業增長的速度,工業附加值增長速度是6.8%,電力消耗增長速度是8%,這一切的跡像都在告訴我們,經濟自身的恢復能力仍在持續,經濟自身向上行的力量仍然存在。我們仍然看到了春色,仍然感覺到了春天,為什麼很多同行們對當前的經濟形勢很擔憂,這就是第四句話,精準施策是我們的呼籲。反過來講,現在的經濟困難,一些指標下降的主要原因是政策發力不準,太粗糙,太簡單,甚至於過於粗暴,與中央所要求的精準、精準、再精準的要求相差甚遠。

具體說來,從去年下半年開始,監管部門認真落實中央去槓桿的政策要求,但是發力方向不一定對,發力點不準,他們的辦法是宏觀上控制社會融資總額,尤其是控制商業銀行所謂表外業務,比如叫委託貸款、信託,控制量非常大,今年1到5月,我們監管部門所卡下來的社會融資總量,在2萬億之多,大概佔到我們整個上半年社會融資總額的20%左右。如此巨大的融資量收縮,會帶來實體經濟部分感受的逆轉,很多企業感受到融資成本高,融資難,尤其感受最深是基礎設施建設,基礎設施建設今年1-5月份的增長速度從去年同期的19%,降到了10%不到,幾乎是腰斬。基礎設施建設投資佔到整體固定資產投資大概20%,佔五分之一的份量增長速度,如此巨幅的下降,當然會影響固定資產投資的增速,固定資產投資的增速從去年8 %左右,降到了今年1至5月的6.1%,這就是當前經濟引發大家擔憂的癥結所在。

應該怎麼辦?精準、精準、再精準,要像繡花一樣去搞精準扶貧,所以我們在去槓桿的過程中,也要跟繡花一樣,去下苦功夫,我們的建議是宏觀總量上應該適當的放鬆信貸和社會融資總額、金融資源的總供給,但是在微觀層面上要想方設法去把一些應該被重組的、破產的、該處置的一些不良的債務處置掉,這才是真正的去槓桿的要求,也是去產能的要求。

我們粗略算了一下,中國經濟以工業部門為例,工業部門大概5-7%的產能是低效的,應該退出的,應該給高效產能騰空間的,5-7%的產能該退出,對應的有多少金融資產需要被重組呢?企業退出必然會有破產,必然會有違約,債務要重組,6萬億的債務要重組,現在重組的力度至少需要五年時間才能消化掉,我還沒有說新的不良債務還會產生。所以這個速度太慢。

那麼應該怎麼辦?應該定向地給商業銀行、地方政府,還有相關的法院激勵,讓他們一個個去重組這些不良債務和不良企業,讓它退出,好的金融才不會去補窟窿。現在銀行沒有動力,銀行是有錢的、有撥備的,銀行是可以補這個窟窿,但銀行寧願把新貸款給到原有企業,補給這些虧本的企業,把窟窿給補上,把問題給掩蓋住,也不願去重組。大概我們估計了一下,每年至少兩萬億人民幣的貸款或者是信託、10%的好的金融資源投入了壞的項目,而好的項目,新的項目得不到融資,這是中國經濟當前問題最大的癥結所在。

精準施策還有一層意思,這個意思是更短期的。中央提出要實行積極的財政政策,我們又算了一下,今年1至5月財政稅收的增長速度是兩位數,超過10%,財政支出增長速度8%左右。中央財政、各個部委,還包括財政部手中沒有花完的財政資源存到了央行,不可能存到商業銀行,這叫財政性存款,今年比去年同期上升7千億,7千億等於央行最近宣布的定向降準所釋放的流動性,所以央行倒變成積極主動的釋放流動性,而財政部反而在收縮,所以跟中央要求的穩健、中性的貨幣政策,與積極的財政政策正好掉了個兒,這也是我們有關部門,沒有精準落實中央經濟結構調整精神的結果。

中對美貿易依賴度下降

第三句話是保持定力,要有戰略定力,就是不能為短期的衝擊所動搖,保持我們的戰略定力,要認準一個目標,堅定的走下去,我們分析發現中美間相互貿易依賴程度,事實上今天比十年前是降低,我們對美國市場的依賴程度大幅度降低,反過來美國對我們的依賴程度在提高。我們算了一下從2001年中國加入WTO開始,到現在我們對美國的出口佔我們總出口的比重,從過去的20%,現在降到了8.4%,所以我們的貿易依賴度實際上是下降的,反過來美國對我們的貿易依賴度是上升的。美國對中國的出口,從2001年的2.6%,現在上升到了8.4%,美國進口產品,18年前有9%來自於中國,現在21.6%是來自於中國,這是一個非常簡單的圖像。

我們要掌握主動,通過兩個措施能大幅度減少中美之間貿易的不平衡,我們算了第一筆帳,現在中國一年乘用車銷量,或者說整個消費量,大概是2600萬輛,美國是1600萬輛,比我們少1000萬輛,我們現在的乘用車中有大量是合資品牌,比如說寶馬、平治、豐田和本田,假如說在乘用車這個市場上,我們跟美國協商談判,從現在開始未來三年內,我們從美國進口的乘用車,從現在10多萬輛,增至300萬輛,佔2600萬輛裡面不是什麼大數字。這300萬輛汽車能帶來美國對中國的出口呢?一輛車三萬美元,我們進口的都是高檔車,這就是900億美元,這麼做的話,會大大拉動美國相關地區汽車產業的投資,包括美國密歇根州底特律。

底特律,我非常熟悉,我強烈建議大家一定要去看看,開車和租車去,因為到底特律,你才真正受教育和感動,和打完仗一樣,樓還在,人沒了,樓是破樓,玻璃沒了,牆還在,牆上面的標記沒了,全是噴的油漆,這是美國的痛點。我認為美國真正的痛點不在於貿易的逆差和順差,我們提出這個方案,300萬輛我們能救活幾個底特律,這樣能解決我們大量的外貿不平衡的問題。

在中國生產的汽車不一定是美國的汽車,豐田、本田、寶馬、平治,都在美國生產,美國一半的汽車是外國品牌,美國1600萬輛的汽車消費中一半屬外國品牌,寶馬的越野車X5全是在美國生產,豐田凱美瑞和本田雅閣,美國也生產。

比如說中國一年原油消耗量是6億噸,資產不到2億噸,進口4.2億噸,美國這幾年原油的產量逐年上升,現在超過了5億噸,完全可以跟美國談,我們4.2億噸進口的原油,一半買美國的,兩億噸買美國的,一噸油大概等於8桶,就是16億桶,平均原油大家預期70美元一桶,超過了一千億了,這兩項就能解決中美之間的貿易不平衡。同學們學過經濟學原理,這樣幹解決不了中國與世界的平衡,我們幫美國解決這個問題,解決底特律的問題,比你還激進,跟美國人交朋友,但是美國也得幫我們,核心利益美國得照顧我們,這就是保持定力,積極主動,化被動為主動。

疑雲重重講的是對形勢的判斷非常紛繁複雜,爭議非常多。仍見春暉,對外關係要堅定不移,不能如此被動。精準施策指的是現在的辦法不一定對,現在的辦法是春天來了,大家覺得已經到了夏天,開始脫衣服了,開始搞冬病夏治了,衣服脫得太快了,著涼了。現在去槓桿的辦法相當於不吃飯,人得了癌症之後不吃飯,希望通過不吃飯餓死癌細胞,結果沒有想到癌細胞沒有餓死,好細胞餓死了。

以上就是我們團隊的報告,希望大家提出寶貴的意見。

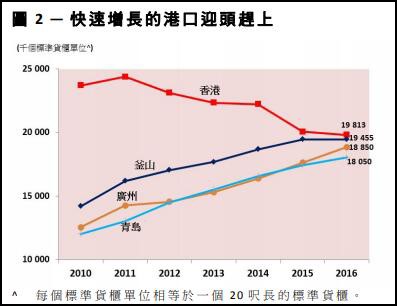

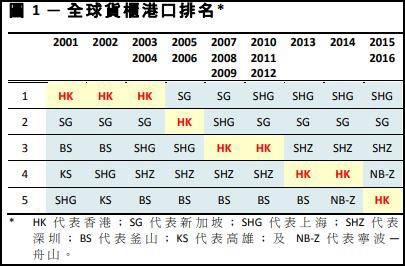

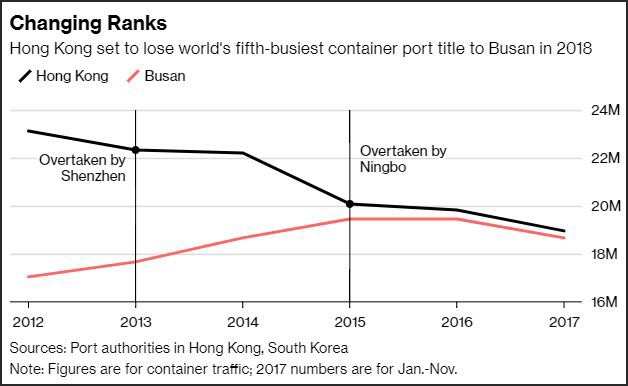

中國科學院預測科學研究中心發表《2018年全球Top20貨櫃港口預測報告》,推算2018年首二十個地方港口排名中,只有香港吞吐量呈負增長,並會從第五位滑落至第七位。

由中國科學院預測科學研究中心和世界港口預測研究小組合撰的《2018年全球Top20貨櫃港口預測報告》,報告預計,2018年中國港口集裝箱的總吞吐量增幅將續領先,在全球20大集裝箱港口中,中國佔一半,上海港排第一位,但相比去年,中國港口集裝箱吞吐量的增長速度放緩,反觀多數歐美港口集裝箱吞吐量將呈現平穩溫和增長。

報告又預測香港2018年的排名,將由去年的第五位跌至第七位,分別被韓國的釜山港和內地的廣州港追上。

美國政府公布新一輪額外2000億美元的中國貨品關稅清單,意味中美貿易戰再度升級。清單除包括「中國製造2025」計劃涉及的高新製造業產品外,亦包括不少零售產品,如雪櫃、冷氣機、電視機零部件等。

華府官員表示不會馬上實施徵稅,會啟動為期約2個月的程序,先進行公眾諮詢和舉行聽證會,而聽證會將於8月20至23日舉行。

國家商務部長助理李成鋼表示,美方最新公布的徵稅清單,將貿易摩擦搞得越來越大,批評做法干擾經濟全球化的進程,使企業承受巨大壓力,強調合作才是中美兩國的正確選擇。

受消息影響,香港恆生指數低開 668 點,隨後跌幅輕微收窄,收市報28311點,跌370點,藍籌股接近全線下跌,滙豐控股跌百分之1,中移動偏軟,騰訊被大行下調目標價,股價跌近百分之2。

中國和美國6日起,將互相向對方進口產品加徵關稅,中方表示不會「開第一槍」。

分析指中國先啟動關稅戰有風險

為回應美國政府計劃當地時間周五凌晨起,對中國340億美元產品加徵關稅,中國已表示將同時間向同等價值的美國產品加徵關稅作為報復。美國《華爾街日報》引述知情人士透露,北京與美國東海岸時區時差達12個小時,中方原本計劃在北京時間周五凌晨搶先宣布對美關稅生效,但華盛頓時間仍為周四中午,意味原訂計劃會令中國向美國加徵關稅措施首先生效。

由於擔心被外界視為貿易戰的始作俑者,中國國務院周三晚發表聲明,稱絕不會打第一槍,不會比美國先加徵關稅。商務部重申,如果美國真的執行徵稅措施,中方將被迫進行反制。中方形容美國的關稅,其實是向自己開火。

美國《華爾街日報》引述分析人士稱,中國先向發制人向美國加徵關稅,會為中國政府帶來風險,雙方恢復談判的難度將更大。

中美貿易談判過去一個月陷入僵局。中國政府領導層曾表示不想與美國打貿易戰,先動手將有違中國的公開立場。美國總統特朗普已揚言,如中國對美首批關稅實施報復,美國將再對價值4,000億美元的中國產品加徵關稅。

律師樓Covington & Burling LLP駐北京律師Timothy P. Stratford表示,倘中國先加徵關稅,將不利中美雙方讓貿易戰降溫。

美國而言,首輪貿易戰中最受影響的,可能為運動型多用途車(SUV)生產商、大豆和其他一些經濟作物的種植戶;中國方面,汽車零部件和醫療設備出口可能首當其衝。

中美貿易戰全球市場不安

中美全球最大經濟體即將爆發的貿易戰已令全球市場、企業和投資者不安。上月初以來,受到嚴格管控的人民幣匯率大幅下挫,令人擔心中國可能欲借匯率貶值來反擊特朗普政府。中國央行行長易綱本周初承諾將維持人民幣匯率穩定。

經過幾輪談判後,中美曾於5月份暫時休戰,但美國總統特朗普加強貿易攻勢,以減少去年達3,750億美元的美中貿易逆差,並懲罰中國對美國企業施壓的策略。美國聲稱,中國迫使美企向中企轉讓技術。中美官員均透露,到目前為止,兩國政府尚無進行高級別貿易談判的計劃。

特朗普政府計劃分兩階段對500億美元中國商品加徵25%關稅,首輪關稅將針對340億美元航空航天、資訊技術、汽車零件及醫療器械等行業的商品,7月6日生效。第二輪關稅將針對160億美元機械和塑料等商品,先在7月24日通過公開聽證會聽取行業意見,並於期後開徵。

中國將報復目標對準農產品、汽車和原油等高價值美國出口商品,徵收與美國對等的關稅。中國周五將對價值340億美元的美國商品徵收關稅,範圍從大豆、牛肉、豬肉、雞肉和海鮮到SUV和電動汽車,中國又計劃對另一批價值160億美元的美國商品徵收第二輪關稅,實施時間未公布,受影響產品包括化學品、煤炭、原油和醫療設備。

學者指如關稅戰涉2000億美元中國產品 中國GDP將下跌

美國《華爾街日報》引述知情人士透露,選擇對農產品開刀是為打擊支持特朗普的農業州,美國官員認為針對美國農民展開報復,顯示出中國政府的惡意企圖。

有瑞銀集團經濟學家稱,第一輪關稅對中國11萬億美元經濟造成的影響預計有限,但倘衝突升級至涵蓋2,000億美元的中國出口商品,而全球貿易同時放緩,估計中國GDP增長將下降0.5個百分點。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示,貿易戰進一步升級的風險越來越高。

美國星期五起將向中國進口產品徵收額外關稅,美國政府有部門建議拒絕中國移動進軍美國市場的申請。外交部促美國停止對中資企業的無理打壓,為中資企業投資公平良好環境。

美國商務部國家電訊局當地時間周一(2日)晚發表文件,建議美國聯邦通訊委員會否決中國移動2011年提交在美國境內提供電訊服務的申請。

電訊局的文件指,中移動控股股東為中國國有企業,中國移動通信集團指公司受到中國政府影響和控制,會有無法接受的國安和執法風險。

英國《金融時報》3日報道,美國商務部負責通訊的助理部長大衛•雷德爾稱,經與中國移動深入接觸後,無法消除對美國執法和國家安全利益構成風險增加的擔憂。

外交部促美提供公平良好投資環境

中國外交部發言人陸慷3日主持例行記者會時回應,敦促美國有關方面正確看待有關問題,停止對中資企業的無端猜測和無理打壓,爲中資企業赴美投資經營提供公平良好環境,他又強調中國政府一貫鼓勵華資企業,按市場原則和國際規則,在遵守投資目的地國家法律基礎上開展投資合作。

另外,另一間中國智能手機生產商小米,則計劃明年進軍美國市場。

招商銀行金融市場部高級分析師 萬釗

7月2日,離岸人民幣兌美元跌破6.66關口,日內跌超200點。在岸人民幣兌美元逼近6.65關口,日內跌近300點。一時關於人民幣貶值的憂慮彌漫在互聯網上,那麽,該如何理解這波人民幣匯率走勢呢?本文從經常項目的角度提供一個解讀。

前幾天,網絡上在廣泛傳播一張G7峰會的照片,照片中,德國總理默克爾怒氣衝衝面向(美國總統)特朗普,似在表達強烈抗議,而特朗普則抱著雙臂,一副「你們不能把我怎麽樣」的表情。

當時網絡上一片爲默克爾打CALL的呼聲,但是我們對應著看另一張圖,就會有不同的理解。

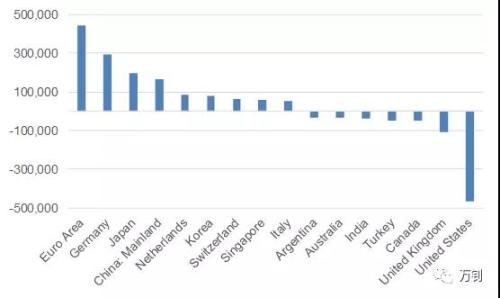

下圖是2017年主要國家和地區聯盟的經常項目的規模,最大的經常項目順差國是歐盟,2017年順差4439億美元,如果剔除歐盟這種地區聯盟,那麽最大的經常項目順差國是德國,2017年順差2971億美元,第二是日本,順差1958億美元,第三是中國大陸,順差1649億美元。第四是荷蘭,順差848億美元。第五是韓國,順差785億美元。

再看一下逆差方,從逆差的情況來看,最大的逆差國是美國,2017年逆差4662億美元,遙遙領先,其次是英國,逆差1065億美元。因此美國可以說是歐盟、德國、日本的獨一無二的唯一「金主」,那麽我們就會明白,默克爾的種種表現,僅僅是一種用於國內宣傳的政治姿態。就像乙方私下裏也會抱怨甲方,但是真等見了甲方,立馬會下跪叫爸爸。

通過這圖,我們也可以明白,中歐或者中日韓在撇開美國,談自由貿易區的一個核心難點,在於誰做逆差方?德國,中國,日本,韓國佔據全球前五名順差國的四個席位,大家都是賣家,誰是消費者?

我們具體來比較一下前三大經常項目順差國,德國、日本、中國的經常項目的結構,詳細數據如下:

橫向來看,2015年,德國經常項目順差最高,中國其次,而且與德國相差不多,中、德的順差明顯高於第三名的日本;2016年,德國仍是順差第一,而中國已經低於日本,但是與日本相差不大;2017年,德國第一,日本第二,且明顯高於第三的中國。

縱向來看,2015-2017年,德國的經常項目順差緩慢上升;日本2016年的順差較15年有明顯增長,17年保持穩定;中國過去三年順差逐年下降。

從結構上看,德國的經常項目以貨物爲主,投資收益爲輔,服務逆差很低;日本的經常項目以投資收益爲主,貨物爲輔,服務逆差也很低;中國的經常項目順差全部依賴於貨物,服務和投資收益都呈現逆差,中國經常項目下降的主因就在於貨物順差下降,而服務逆差增長。

我們再來看一下2018年中國月度經常項目的表現,2018年目前披露1至5月月度數據。從月度數據上看,剔除春節的波動,2018年的經常項目較前兩年出現明顯下滑,其中1月、4月、5月表現的更明顯。尤其是剛剛公布的5月單月的經常項目,出現了罕見的非春節月度逆差,經常項目已經出現明顯的惡化。

2018年經常項目的下行,一方面是貨物順差的減少,另一方面是服務逆差的增加。貨物順差減少,源於隨著中國的勞動力成本的抬升,以及環保標凖的提高,使得勞動力密集型、高汙染型産業的外遷。而服務逆差增加,主因是旅遊項逆差的增加,旅遊逆差的增加,一方面是出國遊的增長,另一方面是海外代購的增長,這反映國內對海外高質量商品的需求。

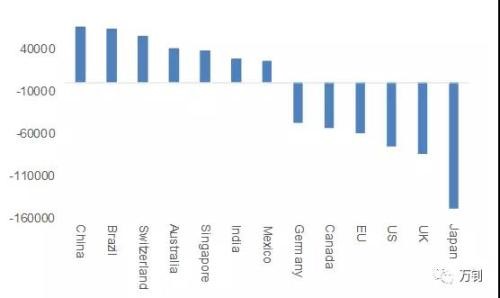

但是消息並不都是悲觀,我們再來看一下金融賬戶中的直接投資科目。從2017年的直接投資的國際比較上看,中國仍吸引全球最大規模的直接投資,順差663億美元。第二名是巴西,順差641億美元,第三名是瑞士,順差557億美元。

那麽直接投資的投資方是誰呢?第一名是日本,對外淨投資1497億美元,第二名是英國,淨投資847億美元,第三名是美國,淨投資757億美元。

綜上所述,今年以來,中國的經常項目出現了明顯的下滑,部分原因是中國勞動力成本提升,勞動密集型産業被動外遷,部分原因是中國主動提高了環保標凖,高污染、高耗能産業被我們放棄。因此從更宏觀的視角來看,中國經常項目的下滑,是中國主動去槓桿、調結構、促轉型,在經常項目上的一種「映射」。但考慮到經常項目是一個國家貨幣的最堅實和最穩定的支撐,因此隨中國經常項目的下滑,人民幣匯率自然出現貶值走勢,是人民幣跟著經濟基本面走的自然邏輯。那麽相應的,隨著中國去槓桿等政策的深入推進,短期內人民幣仍有繼續貶值的壓力和空間。

但另一方面,從目前看,中國仍是全球最受歡迎的直接投資流向國,尤其是中國現在又在大力推動對外開放,放寬外資投資限制,尤其是中國的短板,服務貿易的對外開放。可以預計,在未來隨著中國去槓桿、調結構、促轉型取得成功,人民幣也將重回升勢。