美團旗下外賣平台KeeTa進軍香港,外界寄望可為香港外賣業帶來新衝擊。一個多月過去,即使已推出大量優惠推廣活動,KeeTa似乎未能掀起預期中的「大風浪」。

KeeTa今年5月22日正式登陸香港,率先於旺角和大角咀兩個區試營運。至6月27日起,KeeTa再將服務版圖拓展至深水埗及油尖旺多個區域。按早前計劃,其業務預計年底會覆蓋全港。

進軍香港的第一步,美團沿襲「燒錢換用戶」的策略,不僅推出號稱「十億激賞」的新用戶下單和運費減免等優惠,而向電單車手提供相對其他外賣平台更高的薪酬。

KeeTa推出首天已出現「爆單」,但記者實地走訪,發現KeeTa目前只在相當有限的範圍試營運,絕大多數受訪消費者仍未下載使用過。

數據分析平台Measurable AI報告也顯示,KeeTa在登陸香港一個月內,僅拿下所在區域兩成市場佔有率,相比兩大外賣主流平台Foodpanda及Deliveroo分別44%及36%的市場份額,儘管KeeTa推出多種優惠,成績仍與另外兩間對手有頗大差距,原因主要在於市場習慣改變:綜觀香港市場,消費者使用外賣平台的意願和頻率遠不如內地市場;且相比內地外賣一般只有三至五元的配送費,香港外賣配送費動輒要20港元,讓不少人望而卻步。

據資料平台Statista估算,香港餐飲外賣配送市場規模將在2025年達到74億港元,滲透率約3%。而在內地,餐飲外賣配送市場的滲透率已將近30%。兩地市場的差別可見一斑。

疫情期間,香港推出「堂食禁令」,一度推動外賣需求快速增長。但增長未能延續至疫情後。原因是香港城市中餐館林立,外出就餐非常方便;而外賣行業則長期存在著運費高昂、配送時間長、服務品質參差等問題。這些因素,都讓消費者缺乏使用外賣平台的意願,寧願親自到餐廳用餐或買外賣。

對KeeTa來說,在本來就有限的市場和需求下,還需要面對來自Deliveroo和Foodpanda兩大頭部平台的夾擊。兩大平台在港經營多年,市佔率合計超過9成,但也未能培養起香港消費者「點外賣」的習慣。

隨著KeeTa外賣服務在香港逐步鋪開,服務品質和成本能否進一步優化,進而提升香港消費者使用外賣服務的意願,打開更大規模的外賣市場,是KeeTa能否長期發展的現實問題。

今年5月,KeeTa正式登陸香港市場時,不論是為吸引新用戶註冊推出的迎新優惠,還是外賣電單車手的薪資待遇,都獲得相當高的關注度。

在用戶端,KeeTa向新註冊用戶推出合計300港元的優惠券,其中包括三張消費不同額度的滿減券,「一人食」立減券,以及三張運費減免券。

多項優惠和街頭推廣等活動,讓KeeTa在香港上線首日就迎來了「爆單」。據媒體報導,截至上線首日晚八點,KeeTa在旺角地區的訂單量達到了1500至2000單,符合美團之前的預期。

在吸納電單車手方面,KeeTa打出的招募廣告中提到,最高月薪可達3.5萬港元,讓不少內地「同行」羡慕不已。

在香港從事旅遊業的黎歐表示:「聽說電單車手的月薪中位數能達到2.5萬至3萬元港幣,但工作量不會像內地那麼『卷』(Hea)。之前我們要招聘很多司機,然而發現很多人都跑去送外賣了,因為薪酬比我們能給到的更高。」。

近期試用過KeeTa的香港消費者林娜,她最大的感受是,平台的送貨時間「比較有保證」。「我在非繁忙時間段用KeeTa下單了一個『一人食』套餐,店家距離我大概步行十幾分鐘的路程,KeeTa的送貨時間也就15分鐘左右,其實超出了我的預期。」

林娜說,自己平時使用外賣平台的頻率不高,而KeeTa推出的新用戶優惠以及「準時保」服務(超出預計送達時間的訂單,將按照遲到時間給予消費者不同額度的現金券補償),都成為她下載試用KeeTa的原因。

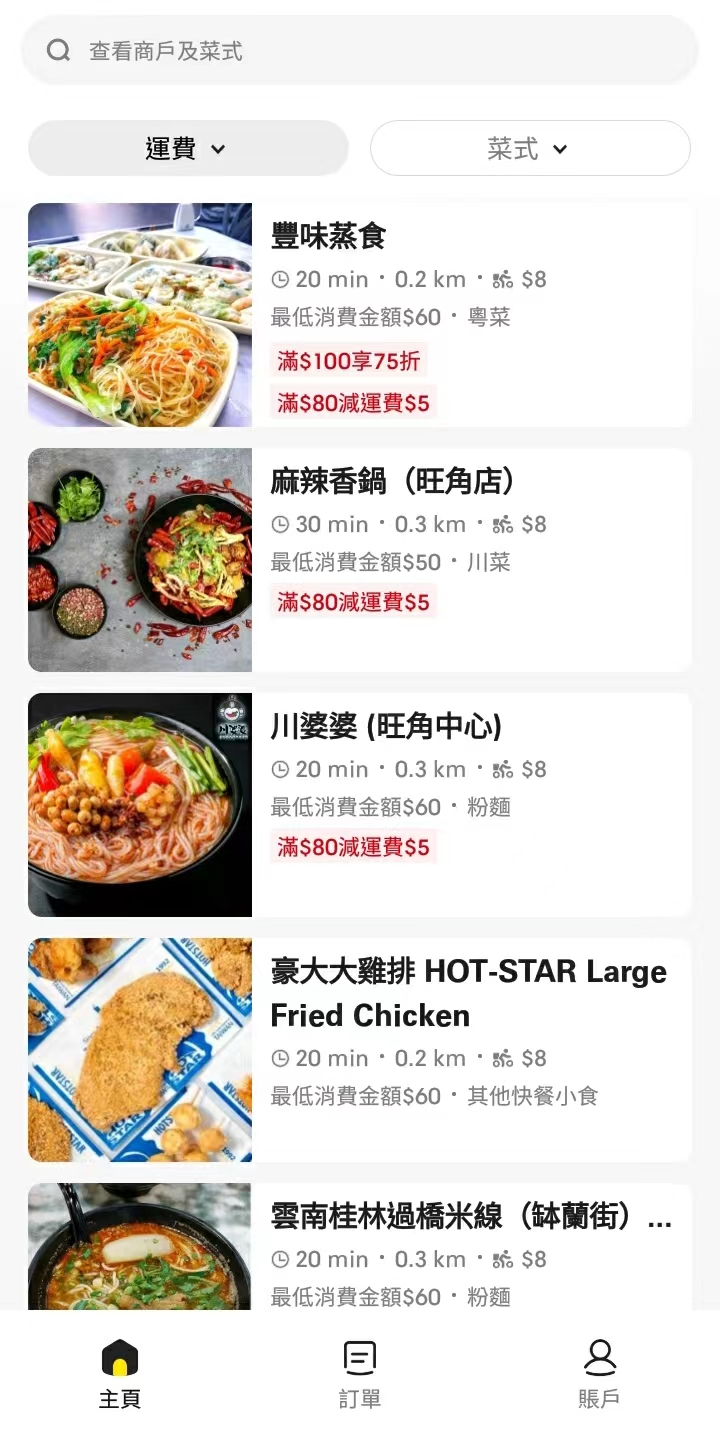

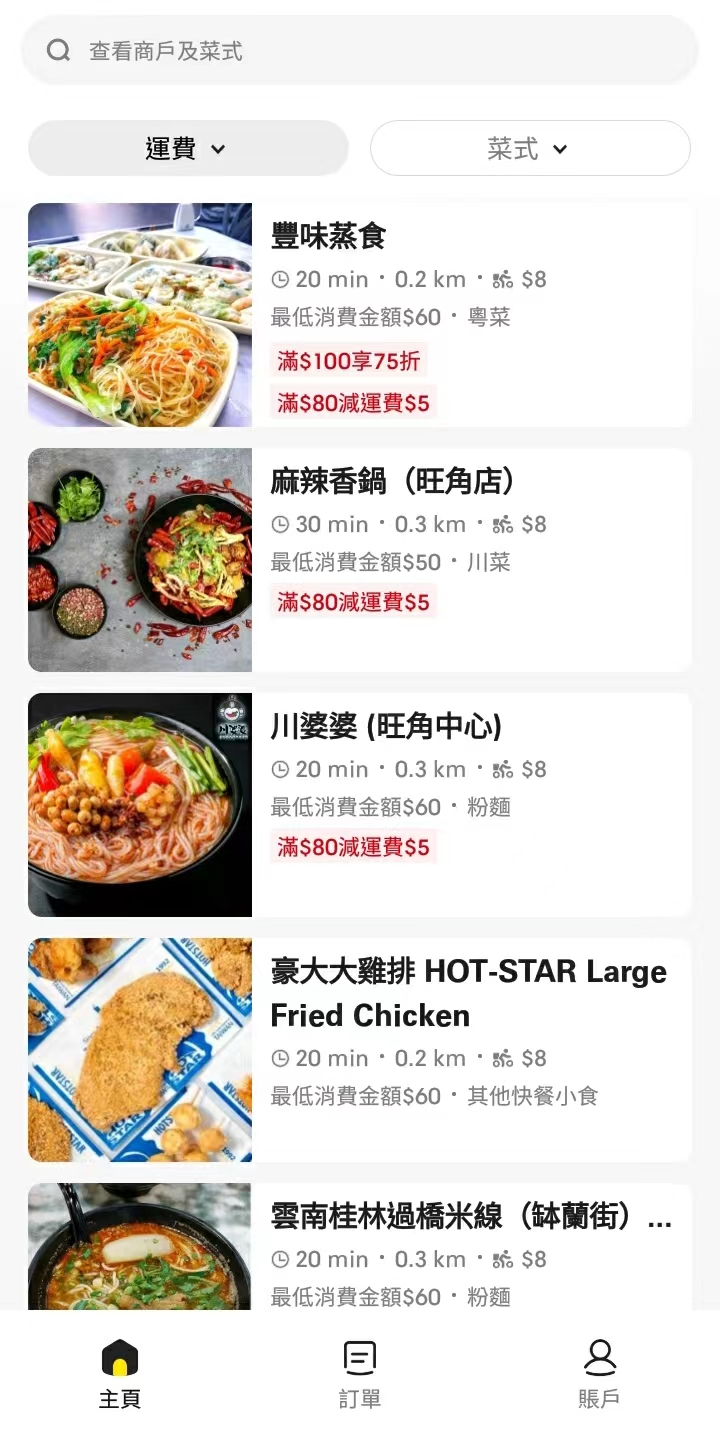

「KeeTa的配送時間相對我之前用的其他外賣平台快一些,但如果不是有優惠券減免的話,其實運費差異不大。」林娜說,雖然KeeTa平台的最低運費只有8港元,但這些店家一般對應的配送距離也僅僅只有兩三百米。當配送距離接近一公里時,運費已大幅上升至20港元,成為不少香港消費者印象中外賣配送費的一個「起步水準」。

而美團燒錢換使用者的方式,也難以真正推動大批消費者產生使用外賣服務的興趣。

「美團進軍香港的消息廣受關注,但我身邊真正使用過KeeTa的人還是非常非常少。」香港消費者陳斯說。陳斯家住大角咀,不論是KeeTa在街上擺出的熱鬧推廣攤檔,還是300港元的「迎新」優惠券,仍未能吸引他下載APP。

「我自己沒有這個需求,另外還是覺得點外賣運費很貴。雖然看到KeeTa有推出單人餐,但是要滿60港幣才免運費,還不如自己下樓便宜方便。」陳斯說。

同樣家住大角咀的岳星和李海夫婦,也並沒有什麼動力嘗試新的外賣平台。

「雖然聽說KeeTa推廣發放很多優惠券,但我覺得和其他平台沒有什麼本質上的不同,我們懶得重新再下載綁定一個軟體。何況現在線下餐飲店都恢復營業了,我們連外賣都很少叫,更別說嘗試新平台了。」李海說。

此外,對更多香港消費者來說,受限於KeeTa目前提供服務的區域限製,即使想體驗其外送服務,也還沒有機會。

「現在只是配送到旺角和大角咀,如果KeeTa未來能做到覆蓋全港,我或許會考慮試試。」家住香港仔的黎歐說。

KeeTa進入香港以前,香港外賣配送市場主要由Foodpanda和Deliveroo兩大平台佔據。兩家平台分別於2014年和2015年進入香港,根據大資料分析平台Measurable AI資料顯示,截至2022年第二季度,Foodpanda市佔率為64%,Deliveroo則是36%,形成了明顯的「壟斷」格局。

另一家依託於打車軟體Uber推出的外賣平台Uber Eats,也曾於2016年進軍香港,但最終因「業務發展未達預期」而在2021年宣佈退出香港市場。據Measurable AI資料,當時在港經營了5年的Uber Eats,僅佔市場份額的3%。

但由於香港餐館分佈密集,消費者外出就餐十分便利,外賣市場在整體餐飲市場中的佔比很低。多年以來,即使是處於壟斷地位的Foodpanda和Deliveroo,也因為消費者的「低需求」而始終處於緩慢發展階段。

據Euromonitor資料,2015年至2019年,香港線上外賣訂單的複合年增長率為26.9%,外賣市場的滲透率僅為約4%至5%,佔整個餐飲市場的不到0.5%。

而外賣服務普及率低、配送時間長、配送費高、配套服務不佳等問題,也讓消費者使用外送服務的意願並不高。

「過去我經常用Deliveroo和Foodpanda這兩家點外賣,但都會選擇自取,一是因為我一個人吃不到外送『起步價』,二也是因為『貧窮』,運費對我來說太貴了。」住中環的金融白領栗寧說,根據自己以往的經驗,常常要達到消費百元甚至數百元港幣的「門檻」,平台和店家才提供送餐服務,而運費基本最低也要20港幣。

「我居住的區就有很多美食店家,我還沒有饞到非要在港島付這麼貴的運費,點一個九龍的外賣送過來吃。」栗寧說,而自己選擇的「外賣自取」店家距離都很近,自取有時還提供餐品8、9折優惠。且相對現場點餐來說,看好食物製作時間再去現場自取,能幫自己節省不少等待出餐的時間。

疫情以前,除了麥當勞、肯德基、必勝客等本身提供配套送餐服務的商家,專門的外賣APP在香港的使用並不普及。

香港白領Ches告訴霞光社,自己過去多年幾乎從未使用過外賣APP,偶爾他會直接打電話給家附近的店家點餐,一些小店接單後會視情況由員工騎單車送餐。但前提一般是送餐距離很近,且當時店裡的生意並不繁忙,而很多大店除非是訂單量很大的情況,否則並不提供外送服務。

「人少根本到不了起送價,一般都是家庭聚會或是公司聚餐才能達到那個量,而且還要額外再加配送費。」Ches說。

這跟2010年內地市場網路外賣剛開始時的狀態很像。

但疫情成為香港外賣行業發展的轉捩點。「堂食禁令」下,一方面人們外出就餐受到限製,促使對外賣的需求大增;而另一方面,餐廳也需要增加額外的收入管道。在這樣的背景下,多年無甚起色的香港外賣行業終於迎來了一波快速增長。

Deliveroo香港區總經理羅家聰曾在採訪中表示,2021年,不僅與Deliveroo合作的餐廳數量以倍數上升,公司員工人數也在一年內接近翻倍,從四五千人上漲到八九千人。

餐廳POS系統供應商iCHEF的資料則顯示,疫情期間的2021年7月,香港餐廳的平均訂單量同比增長10%,其中外賣訂單增長20%。同時,外賣佔比達到了當時餐廳總訂單的43%。

需求刺激下,外賣服務在香港市場快速普及開來。栗甯說,如今自己常去的店家基本都已經推出了外賣服務,尤其是連鎖店,只有個別香港街坊小店未開通外賣。

未來的香港外賣市場,會演變成2013年內地「千團大戰」時的狀態嗎?

一場疫情,推動香港消費者和商家被動地接觸「點外賣」這一就餐方式。而當疫情鬆動,餐飲陸續恢復堂食,不少消費者又重新回歸習慣已久的線下就餐,外賣訂單量隨即出現回落。

李海在疫情期間曾因外出就餐不便而下載了外賣APP Deliveroo,因為使用頻率較高,他還購買了包月服務,一個月支付98港幣,便可以無限次免運費訂餐。

「按一次運費20港幣算,一個月要用滿5次才划算。這些外賣平台在疫情時候很火,但我們現在叫外賣的頻率並不高,一般吃不到那個限度。」李海說,平時家裡都是阿姨做飯,只有阿姨休假時,才偶爾會叫外賣上來。

即使是決定吃外賣,李海也有著比外賣APP更方便的選擇。他和妻子岳星所住的高檔社區提供的配套設施中,包括只對內部住客開放的會所和餐廳。岳星形容,社區會所餐廳提供的餐飲品質超過了很多外面的酒樓出品,不僅菜品品種齊全,中西式都有,味道也很好,而位置更是便利,就在住宅樓下。

「我們經常會叫會所的外賣上來,速度很快,食物也能保持新鮮狀態。而在Deliveroo和Foodpanda這些平台訂餐,不僅食物新鮮度打折,如果產生錯送、漏送的爭議,每次很難直接找到店家處理問題,只能通過客服,不像和會所溝通那樣方便、服務好。」嶽星說。

此外,相對便捷的線下就餐方式,外賣送餐的高運費和參差服務品質,也讓消費者使用外賣平台的意願大打折扣。

「疫情期間大家吃飯都需要『免接觸』,出去吃飯怕被感染,所以推動了外賣發展。但現在大家都出來吃飯了,那為什麼還要叫外賣呢,不僅貴幾十塊,還要等很久,送到菜都涼了。」黎歐說。

他認為,香港人的外賣習慣難以培養。「畢竟之前香港的幾家外賣平台已經存在這麼多年了,也沒能培養起消費者點外賣的習慣。」

資料顯示,疫情緩和後,香港外賣訂單便出現下滑趨勢。香港餐飲聯業協會主席黃家和接受媒體採訪時透露,2020年,外賣在香港餐飲市場佔比一度達到30%,但在2021年11月至12月疫情稍緩和下,儘管外賣平台上的優惠刺激不斷,香港餐飲外賣生意佔比仍然降至15%以下。

香港外賣市場本身容量有限,需求又難以激發,這成為KeeTa即使「燒錢開道」進軍香港仍不被很多消費者看好的原因。此外,在香港提供外賣服務所付出的成本也遠高於內地,而錢並不可能無止盡地燒下去。

「美團的優勢是它的平台演算法經過內地市場的發展已經很成熟了。但我認為,想把內地那一套外賣方式搬到香港不太可能。單是香港的人工費就已經遠遠高過內地。」黎歐說。

與內地外賣電單車手每人配備一輛電單車的送貨方式不同,香港外賣送貨的方式有三種:步行、騎單車和騎電單車。使用步行送外賣的被稱為「步兵」,因為效率在三種方式中最低,所以配送距離有限,收入也較其他兩種方式的電單車手低。

但即使是「步兵」外賣員,如果賣力一些,在人工成本相對高的香港市場,月薪也能達到接近2萬港幣,而單車和電單車電單車手的薪資則更高一些。

在這樣的背景下,香港外賣平台為響應需求及提升服務品質付出的成本,也將遠高於內地市場。

Foodpanda香港董事總經理賴偉昕曾在接受媒體採訪時表示,疫情期間,雖然平台用戶使用量和收入上升,但為了搶佔市場,公司在提升服務品質及補貼使用者價格等方面投入巨大,基本是「做一單虧一單」。

因而,美團在探索香港外賣服務方面也顯得較為謹慎。美團創始人、CEO王興在一場財報電話會上確認開展出境業務時,明確香港的業務試點是其國際化探索的第一步,但在積極探索的同時也會保持審慎投入,因此它對公司盈利表現的影響十分有限。

而KeeTa在進入香港市場後,還要面對和Deliveroo、Foodpanda兩大絕對主流平台的競爭。

近年,至少有4個小型外賣平台退出香港市場。香港競爭事務委員會表示,過往市佔率低於10%的平台均無法在香港市場穩佔一個席位,其中也包括5年來市佔率從未超過10%的Uber Eats。

今年6月,Deliveroo和Foodpanda身陷違反《競爭條例》的風波,被指在合共市佔率超過9成的情況下,與合作餐廳訂立獨家協議,阻止其與其他外賣平台接觸,並對非獨家合作的餐廳收取更高比例的傭金。此外,兩大平台還被指限製餐廳在其自有或其他平台上提供價格更低的餐食。相關的獨家合作和限製條文,都被認為將妨礙新晉或小型平台進入市場及擴張業務。

面對違反「公平交易」的質疑,Deliveroo和Foodpanda已經各自提出承諾,包括允許餐廳與其他平台合作後繼續享有低傭金率,並不再限製餐廳在其他平台的產品售價等。承諾有效期3年,而若兩大平台市佔率連續兩月跌至30%以下,大部分承諾將會解除。

但即使如此,美團KeeTa想要成功打開香港外賣市場,難度依然非常大。香港市場的體量本就有限,經年累月的消費習慣又難以在短期內改變,導致外賣需求難以調動。

此外,如果不計推廣補貼,KeeTa在價格方面與其他兩大外賣平台相比優勢並不明顯,而未來KeeTa將配送範圍擴展至香港全境後,是否能在配送時間和服務品質方面與其他平台拉開差距,則有待更長期觀察。

(原文連結:觀察者網)