(轉自微信公號「甜甜餘味」7日文章)

3月5日,美國國務院官網發佈國務卿蓬佩奧近日接受採訪的實錄。

蓬佩奧表示目前美中經貿談判進展不錯,但他強調,美中兩國達成的任何經貿協議必須保護美國人民尤其是美國農民的利益,否則美方也可能放棄與中方達成協議。

早前,中美第七輪磋商階段,美國農業部長珀杜在Twitter上透露,中國承諾再購買1000萬噸美國大豆,特朗普當即轉發,由大豆領銜的中美農產品貿易由此倍受關注。

農產品在中美經貿領域真的這麼重要?

既然美方那麼在意,那麼中方加大從美國的農產品進口是不是就是妥協和讓步?

中國不是農業大國嗎,我們自己加把勁,把產量搞上去行不行?

逐條來看。

1.自己種化算,還是買更化算?

說到從美國進口農產品,很多人的第一反應是:咦,我們自己不就是農業大國嗎?怎麼反而要從工業大國進口農產品?

沒錯,我們的農業總產量是高,但是一到人均,就遠遠算不上多了,這一點很好理解。

從美國進口農產品有什麼道理呢?

首先,從自然條件來看,美國的緯度跟中國差不多,總耕地面積389,690,414英畝(約23.66億畝)(來源:美國國家農業統計局2012年統計資料);中國的總耕地面積截至2016年度是20.24億畝,與2015年底相比淨減少115.3萬畝(來源:自然資源部《2016年度全國土地變更調查主要資料結果》)。再考慮到兩國的人口和機械化程度,美國的農業可以說先天佔優。

其次,從生產效率來看,根據美國農業部經濟研究中心資料(下圖),有分析指出:受土壤、種子、技術等各方面影響,美國玉米、大豆平均單產分別是我國的1.42倍、1.49倍,而我國的小麥畝產是美國的2.59倍。此外,我國糧食種植總成本明顯高於美國,主要體現在人工成本和土地成本。

很明顯,我們自己種大豆種玉米,成本多,單產低,不是我們的強項,而美國卻恰好相反。這也正是國際貿易之所以能夠實現的基礎:國與國間的比較優勢。從美國買大豆買玉米,看起來花了錢,實際上比自己種更省錢。

2.自身需求不斷增長

根據農業農村部及海關總署的公開資料:2017年中國大豆進口9553萬噸,其中,從美國進口3258萬噸,從巴西進口5093萬噸;2018年中國大豆進口8803.1萬噸,同比減少7.9%,自2012年以來首次出現減少。其中,從美國進口1664萬噸,下降49.4%,佔18.9%;從巴西進口6608.2萬噸,增長29.8%,佔75.1%。

這些資料說明什麼?一是大豆的需求在逐年增長,只有2018年是個例外;二是大豆進口量非常龐大,有外媒評價中國正在成為全球大豆進口市場史無前例的「億噸之國」;三是說明大豆消費是剛需,不從美國也要從其他國家進口。

為什麼需要這麼多大豆?中國的植物油消費早就不再是計劃經濟時代的按人頭供應,再加上猛增的肉蛋奶類消費,養殖業對加工飼料的需求突飛猛進,進口大豆提供的油和榨油剩下的豆粕自然越來越不可或缺。

3.保證主糧自給自足的戰略需要

基辛格有一個廣為人知的論點:「誰控制石油,誰就控制了所有國家;誰控制了糧食,誰就控制了人類;誰掌握貨幣發行權,誰就掌握了世界。」糧食,對一個國家來說,始終都具有戰略儲備的地位。

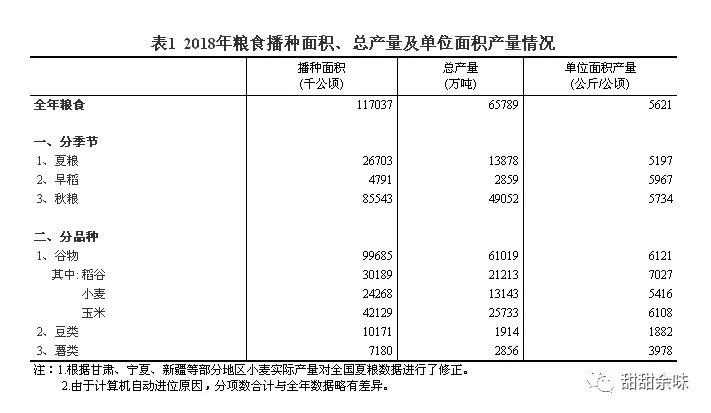

(來源:國家統計局關於2018年糧食產量公告) 以2018年中國糧食產量情況來看,豆類單位面積產量1882公斤/公頃,作為主糧的稻穀和小麥則是7027公斤/公頃和5416公斤/公頃,分別是豆類的3.73倍和2.88倍。也就是說,如果中國選擇自主大規模種植大豆這種畝產較低的作物,比如種1億噸大豆,就相當於要擠佔3.7億噸稻穀或2.8噸小麥的耕地面積,而2018年我們全國的糧食總產量不過6.58億噸,其中穀物產量6.10億噸,大豆這一佔,糧食肯定不夠吃了。

為了我們的糧食安全底線,為了保證主糧的「自給自足」,除了主糧,通過進口管道滿足包括大豆、玉米之類的農產品需求顯然是最理性的選擇。

4.發達的美國農業

得益於優渥的自然地理條件,大型農場經營和機械化,美國是世界上最大的農業發達國家。雖然農業人口僅佔2%,但是其糧食總產量約佔世界總產量的1/5,玉米、大豆、小麥產量分別位居世界第一、第一和第三位,僅次於中國和印度(據駐美國使館經商參處公開信息),其中玉米和大豆產量全球佔比超1/3。作為世界上最大的農產品出口國,2018年美國農產品出口總額超過1440億美元。

農業,對美國來說,不僅意味著不容小視的經濟價值,更具有全球糧食市場話語權的特殊作用。正如蓬佩奧在採訪中強調的:「不斷發展的農業經濟有利於維護美國國家安全。」

5.中國市場

2017財政年度,美國對華農產品出口收入達到220億美元,中國成為美國農產品頭號出口市場,出口量最多的依次是大豆、粗糧穀物(比如玉米)、皮革、豬肉及豬肉製品、棉花等。特別值得一提的是,美國大豆出口總量約6成都出口到中國,這也是為什麼中方在中美交鋒階段,能用大豆作為反制工具的重要原因。

反制效果顯而易見。

根據美國農業部報告,截至2018年12月1日,美國大豆庫存達到37.36億蒲式耳,創下紀錄新高,出口量遠遠低於一年前同期。「美國大豆運輸逆差主要是因為中國」(The deficit in U.S. soybean shipments is primarily related to China),報告指出。與此同時,正如路透社此前所說:在過去一年間,來自巴西、阿根廷、衣索比亞、俄羅斯等多個大豆出口國的農民都感受到了中國市場的價值所在,「中國買家的選擇是多樣」。

除票倉價值,現在對十個大豆生意受影響的農業州來說,更迫在眉睫的是:種植季已經來臨,農民們該種植什麼?

荷蘭合作銀行高級農產品分析師Michael Magdovitz就指出:「美國農民持有創紀錄的大豆庫存,他們必須儘快決定要種什麼農作物。除非看到與中國的貿易談判有更多進展,否則他們可能會更積極出售這些庫存。」

只有通過與中方達成一致,恢復中國市場,美國農民才能得到清晰的答案,毫無疑問這也是美國政府的訴求。(國務卿蓬佩奧剛剛到訪的愛荷華州就是美國大豆產量第二高的州,他在這接受媒體採訪並發表講話。)

6.毫不違和的農產品貿易

實事求是地說,只要保護好國內的主糧生產,擴大美國農產品進口理性且有利:可以更好滿足中國老百姓食品消費結構升級的需求,可以為農業提質增效提供更多時間空間。簡單地將美國有好處就等同於我們吃虧,其實也是一種不自信的表現。

在農產品生意上實現互利共贏,不僅能給美方發佈「談判取得成功」的社交網Twitter加點料,也是最符合兩國人民實際需求的點,是中美做生意「最大公約數」的體現。何樂而不為?

(原題為《中美做生意,農產品有多重要?》)

原文連結:觀察者網