京東集團計劃未來5年投入220億元人民幣,通過租賃、自建及住房保障基金支持等方式提供15萬套住房、改善外賣騎手及快遞人員居住條件,預計惠及至少20萬名員工。

京東表示,已向一線員工提供2.8萬套住房,希望打造行業內規模最大、覆蓋面最廣的住房保障體系。

美團上月亦表示,將在全國各地興建「騎手公寓」,有住房需要的騎手可申請入住,美團將提供租房補貼,確保實際月租低於市場水平。

又一个WordPress站点

京東集團計劃未來5年投入220億元人民幣,通過租賃、自建及住房保障基金支持等方式提供15萬套住房、改善外賣騎手及快遞人員居住條件,預計惠及至少20萬名員工。

京東表示,已向一線員工提供2.8萬套住房,希望打造行業內規模最大、覆蓋面最廣的住房保障體系。

美團上月亦表示,將在全國各地興建「騎手公寓」,有住房需要的騎手可申請入住,美團將提供租房補貼,確保實際月租低於市場水平。

日本青森縣附近再發生地震,氣象廳將地震強度修正為6.9級,並一度發出「海嘯注意」預警,到下午解除。

地震當地接近中午於青森縣東部海域發生,氣象廳最初報告強度為6.7級,震源深度約20公里,隨後修正為6.9級與約17公里。

地震發生後,氣象廳對青森縣太平洋沿岸、北海道太平洋沿岸中部、岩手縣和宮城縣等地發佈「海嘯注意」預警,到當地下午全部解除。

地震暫無人員傷亡報告。青森縣東通核電站、宮城縣女川核電站未有異常報告。

青森縣東部海域星期一晚曾發生7.5級地震,之後附近地點發生多次約6級的地震。

美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘。香港金管局將貼現窗基本利率亦下調0.25厘,減至4厘,即時生效。滙豐銀行宣布,維持港元最優惠利率5厘不變。港元儲蓄存款戶口利率亦維持不變,戶口結餘在5000元或以上為0.001厘,5000元以下無息。

中銀香港亦維持港元最優惠利率5厘不變。港元活期儲蓄存款利率維持0.001厘不變。

渣打香港公布,港元最優惠利率維持於5.25厘不變。港元儲蓄存款利率亦維持不變。

將軍澳百勝角路的中醫醫院,今(11日)起分階段投入服務,首年提供門診及日間住院服務,設25個日間病房床位。

醫院將分批投入服務,啟用第一年率先提供門診服務、25張日間病床( 16張政府資助及9張市場導向病床 )、臨床支援服務及12個中醫專病服務;第二年起開展住院服務;第三年開展社區外展服務。

醫院樓高8層及有一層地庫,設有70間診症室及45間治療室,以及合共400張病床,其中有250張住院病床、90張日間病床、40張兒科病床及20張臨床試驗及研究中心病床,預計5年後全面啟用所有病床,門診量達至每年40萬人次。

香港中醫醫院院內服務有65%為政府資助,由資深中醫師領導的團隊提供服務;另有35%為市場導向,由資深中醫師提供服務,病人可自行選擇中醫師。一般市民可透過應用程式、電話、網站及親身到院,預約全科門診或私家門診,報到及登記後便可等待叫診,其後經中醫師診症,再決定是否需要額外治療,轉介至院內的分科門診、綜合專職醫療門診或日間住院。不過,院內並不會提供急症室服務、全身麻醉科手術服務、深切治療及分娩服務。

綜合專職醫療門診在啟用首年,將提供營養諮詢、職業治療、物理治療及言語治療,隨後陸續會提供聽力檢測、臨床心理輔導、視光檢查、足病診療、義肢及矯形,病人需經轉介預約。而日間住院則以專病治療為主,病人將獲安排在上午或下午的4小時住院時段,進行一些程序較複雜的中醫治療,例如薰蒸療法、中藥浸浴、中藥外敷等,同樣是需要經轉介預約。

此外,院內設有各種診斷和治療設施,包括中、西藥房服務,以及放射診斷設施(如X光、磁力共振)、內窺鏡中心、病理化驗服務等,亦有教學設施包括演講廳、研討空間、技巧和示範中心、教學診症室及大學職員辦公室等。院內更設有機械人協助職員運送物資及藥物。

香港中醫醫院早上舉行首次升旗儀式,醫務衞生局局長盧寵茂等出席。盧寵茂之後視察醫院準備情況,體驗病人使用服務流程,又到醫院地下大堂與到診市民交流。

提供三種中醫服務模式 包括純中醫、中醫為主及中西醫協作

香港中醫醫院行政總監卞兆祥表示,醫院服務其中一個特別之處,是提供三種中醫服務模式,包括純中醫服務,採用中醫診斷及多樣化的治療;中醫為主服務,由主診中醫師負責診斷和治療,按需要在不同階段由西醫藥輔助;以及中西醫協作服務,中醫師作為主診醫師與西醫會診,雙方將會按院內臨床路徑,共同診治病人。

一名投考俗稱飛虎隊特別任務連(SDU)的31歲警務處高級督察,上周四(4日)中午12時在南丫島對開海面進行「進階遴選」,完成跳水測試後不適,其後失去知覺,經送瑪嘉烈醫院搶救及接受腦部手術後,一直留醫深切治療部,延至今晚(10日)不治。

周一鳴痛心:失去年輕有為同事

警務處處長周一鳴繼上周五(5日)到醫院探望後,今晚再到醫院了解。他對失去一位「年輕有為,非常有毅力及優越」的同事感到痛心。周一鳴透露該高級督察在家人、朋友及同袍陪伴下「走完最後一程,離開咗我哋」。警隊會為其家人提供一切適切的協助及支援。

周指,整個投考飛虎隊的過程採用循序漸進的方式進行,每次測試都會有保護裝備,有飛虎隊醫療隊人員在場,並會在每項測試前詢問考生的身體狀況。在今次的「進階遴選」測試中,考生亦配備頭盔、潛水衣及手套等,但好不幸該位同事跳落水後失去知覺。在場的醫療隊已即時搶救,再送醫院繼續搶救。

不幸離世的高級督察姓黃,2016年加入警隊,至2021年晉升為高級督察,生前在機動部隊(PTU)總部擔任教官 。周一鳴指事件由港島總區跟進及提交死因報告,由死因裁判官決定是否召開死因研訊。

當日進行的「進階遴選」測試項目包括跳水、游水及潛水。警方事後表示,一直將人員的安全放在首位,已即時暫停相關遴選程序並進行審查,以防止同類型意外再次發生。

廣東汕頭的住宅火警造成12人死亡,所有死者均來自同一家人。汕頭市正調查事故原因,進一步做好調查及善後等工作。

汕頭市潮南區昨天(9日)晚上一座四層高的住宅起火,建築物內有20人被困,其中8人獲救,8人在現場證實無生命體徵,另外4人送院搶救無效死亡。事故中罹難的12人全屬四代同堂的家庭。

據央視新聞,廣東省政府已經成立由應急管理、消防救援、公安、紀檢監察等部門組成的事故調查組,徹查火災事故原因。

汕頭市亦正調查事故原因,並全面排查整治隱患,在全市範圍內開展安全生產、尤其是消防安全大排查、大整治專項行動。

日本青森縣對開海域昨(8日)深夜發生7.5級地震,最少33人受傷。地震引發輕微海嘯,隨後發生多次餘震,最強達6.4級。當局首次發布「後發地震注意情報」,針對北海道、東北三陸沿海地區提示後續發生大地震風險較平時相對提高。

地震當地周一深夜11時15分發生,日本氣象廳指,震央位於青森縣對開約80公里海域,震源深度54公里。青森縣震度達到6級,北海道、秋田縣、岩手縣部分地區,震度有4至5級,其中岩手縣觀測到70厘米高海嘯,多個地區也觀測50厘米高海嘯。

7.5級地震後氣象廳錄得多次4級以上餘震,其中一次更達6.4級。最強的一次餘震於今早(9日)6時52分左右發生,震央位於青森以東海震,震源深度10公里。青森縣八戶市、野邊地町,以及岩手縣盛岡市等地錄得4級震度;北海道、宮城、秋田、山形、福島,甚至山梨及靜岡等都道府縣亦分別錄得1至3級震度。

青森縣昨深夜首次地震後有房屋起火,有路面塌陷,東北新幹線部分路線暫停運行。北海道、青森縣、宮城縣,及福島縣的核電廠未有異常。福島第一核電廠暫停排放核污水。新華社引述日本原子能規制委員會指,青森縣一個核燃料再處理工廠,有乏燃料池水外溢,但未流到建築物外。

首相高市早苗強調,當局會致力救助災民,並指示相關部門盡快掌握災情,向國民提供海嘯及避難資訊,日方又呼籲民眾冷靜應對,避免囤積或搶購食物及必需品。

7.5級地震發生後,當局一度向北海道及本州東北等地沿岸地區發出海嘯警報,其中在岩手縣久慈港及北海道浦河町分別觀測到70及50厘米海嘯,而所有海嘯警報在9日早上6時20分左右解除。

日本氣象廳首次發布「北海道.三陸沿海後發地震注意情報」,是該系統自2022年投入運作以來首次發布,意味日本海溝和千島海溝一帶在7級或以上地震發生後一周內,發生8級或以上地震機率,從百分之0.01上升至百分之1。

氣象廳和內閣府在聯合記者會表示,最壞情況類似2011年311大地震可能會發生,但強調不代表必定再發生大地震,而是根據統計判斷風險提升,籲民眾保持冷靜,做好防災準備。

據日本政府估算,日本海溝和千島海溝,若發生最大級別地震,北海道和岩手縣部分沿海地區,可能遭到近30米高的海嘯襲擊,死亡人數最高可達19.9萬。但倘能及時示警和避難,遇難人數有望減少八成。

中國駐札幌總領事館呼籲在日本相關地區的中國公民,防範海嘯及餘震,做好應急避難及遠離海邊,若有緊急情況要及時報警,向中方領事館求助。

日本青森縣附近海域當地周一(8日)晚發生7.5級地震,日本放送協會(NHK)報道,青森縣六所村一間核廢料處理廠的乏燃料池,地震後發現有約450公升含放射性物質的水溢出池外,但未有流出建築物外。

原子能規制委員會表示,已對地震影響區域內的所有核設施展開緊急檢查。截至目前,除青森縣的核燃料再處理工廠外,其他核電廠及相關設施暫未發現異常情況。監測數據顯示,地震未對核反應堆安全結構造成損害,冷卻系統及關鍵設備運行正常。

營運該處理廠的日本原燃公司表示,目前該水池的水量足以冷卻乏核燃料,水位保持穩定,無人受傷或接觸到輻射,放射性物質也沒有泄漏到外部,故不存在安全問題。

內閣官房長官木原稔表示,無收到日本北部的核電站異常報告,其他核設施的檢查仍在進行。東北電力公司在社交平台X上發布消息稱,其位於青森縣的東通核電站及位於宮城縣的女川核電站,安全設備均沒有異常。

另外,新華社引述日本《岩手日報》報道,東京電力公司表示,周一晚青森縣地震觸發海嘯警報後,福島第一核電站暫停向海洋排放核污水。

香港舉行換屆立法會選舉後,現屆立法會議員與新一屆候任議員在立法會大樓會見傳媒,議員代表獲安排輪流發言。立法會秘書處表示,今次是特區第一屆立法會成立以來,首次有相關安排。

首名發言的現屆立法會主席梁君彥表示,感謝政府同時將救災和選舉這兩件大事辦好,今次選舉每個選區每個界別都有良性競爭,是比能力拼政綱。

他表示,疾風知勁草,面對社會發生重大災難,必須展現巨大決心和魄力,議員要急市民所急,以本身的專業知識、人脈和資源,全心全力,與政府共同努力,處理千頭萬緒的災後支援及重建工作,包括檢討及修訂法例、審批撥款,推動必要的系統性改革,令全香港更安全更安心,新一屆立法會議員肯定是任重道遠。

梁君彥說,新一法立法會有50位連任議員,亦有40位新面孔,他鼓勵新舊議員多些溝通和交流,做到薪火相傳。他有信心立法會秘書處會一如以往,為議員提供高質高效的專業支援和服務,透過不同渠道協助新議員。

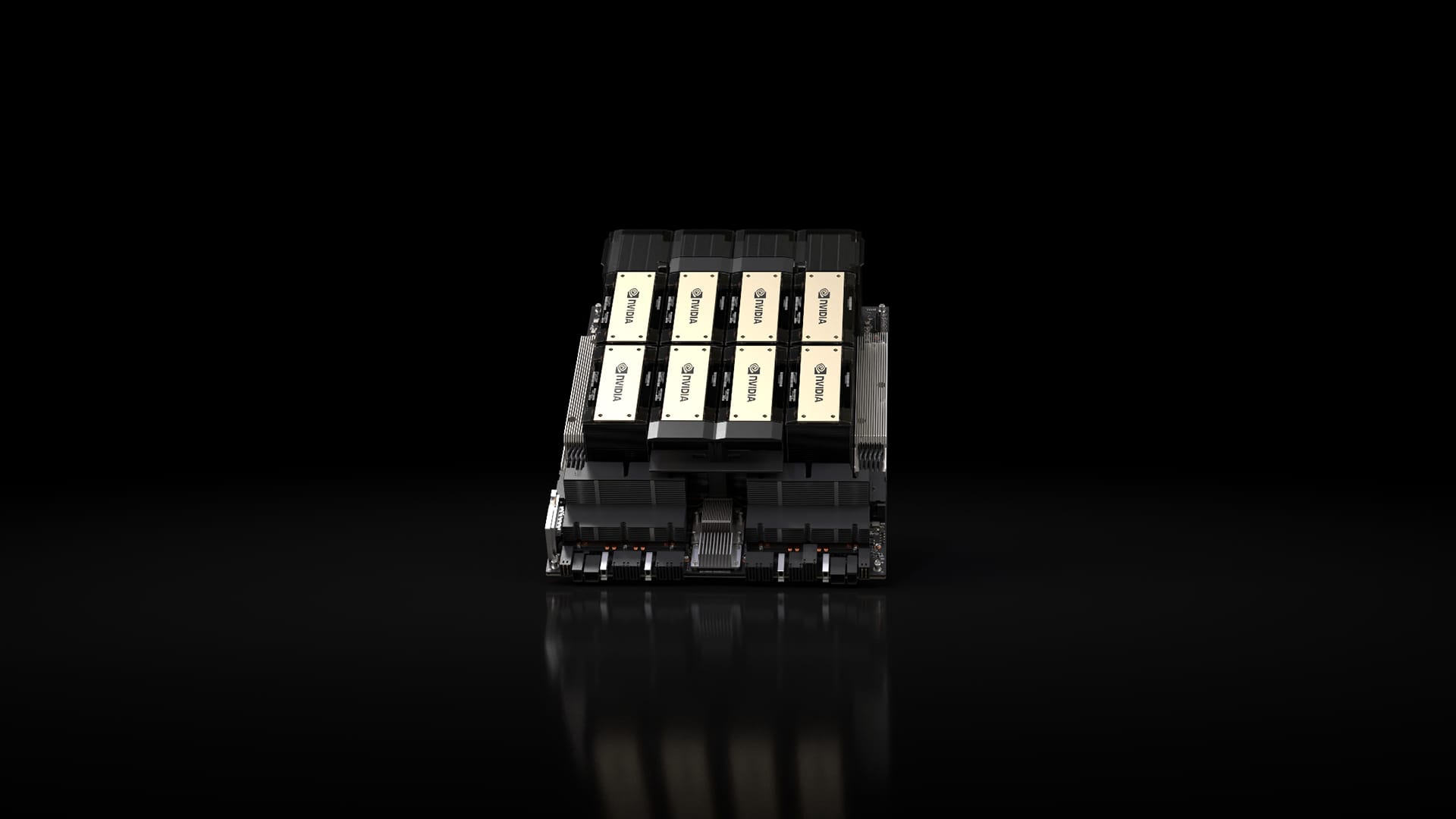

美國總統特朗普(Donald Trump,為輝達(Nvidia)向中國市場出售較高端人工智能(AI)晶片--H200開綠燈。

特朗普透過旗下社交平台表示,將會允許輝達向中國及其他國家的獲准客戶出口的H200晶片,美國政府將會獲得銷售額的百分之25分成,相關方案亦適用於AMD、英特爾(Intel)及其他美國公司的產品。

特朗普說,中國國家主席習近平對美方的提議作出積極回應,該政策將支持美國就業、增強美國製造業,並使美國納稅人受益,商務部正敲定細節。

輝達發聲明指,讚賞特朗普允許美國晶片產業參與競爭,以支持美國高薪就業和製造業發展的決定。

輝達H200晶片較目前專為中國市場而設的H20晶片效能高出5倍,但已經是兩年前發布的產品,使用上一代Hopper架構,至於新一代Blackwell晶片,以及下一代的Rubin晶片則仍未獲批出口至中國。

路透社報道,H200晶片於兩年前發布,相比其前代產品H100,它擁有更大的高頻寬內存,故能更快處理資料。