歷史教育所為何事?

香港教育局副秘書長 康陳翠華

歷史教育是全人教育中不可或缺的一部分。在香港的課程中,中學教育階段分別設有初中及高中的中國歷史科和歷史科課程,讓學生從探索過去人類文明的進程,認識國家和世界的歷史,從而培養對國家認同、世界視野,並建立正面的價值觀和態度。在研習歷史的過程中,學生固然要學習運用歷史資料、從不同角度思考問題,但從歷史汲取教訓,以史為鑑是歷史教育有別於其他科目的重點,自有其是非對錯的價值判斷維度。近日,個別教師的不正確中國歷史教學,部分教材的撰寫方法,以及公開考試中的偏頗設題,均引起社會上極大的爭議。就這些問題,教育局詳細說明如下。

認清基本史實 訓練學生思維

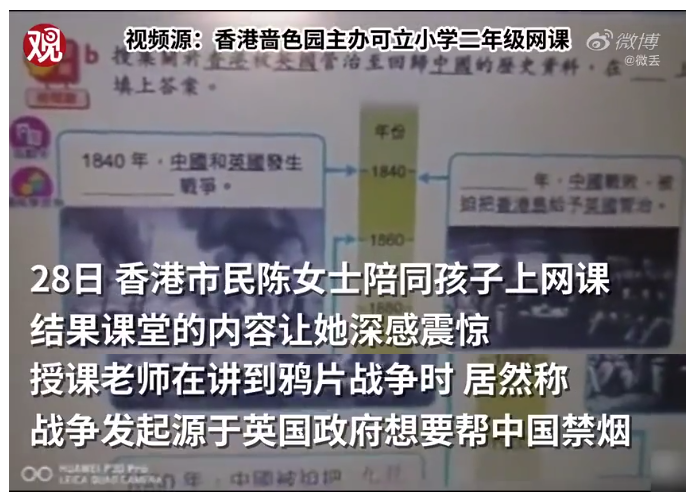

歷史教育十分重視學生能夠認清重要史事的基本內容。以鴉片戰爭課題及20世紀上半葉中日關係為例,於前者學生須認識鴉片戰爭的背景、鴉片的禍害、清廷禁煙的過程、鴉片戰爭爆發的導火線、戰爭經過、簽訂《南京條約》,以及鴉片戰爭的影響等。有關的教學材料及教科書,必須清楚和準確交代史實。另一方面,歷史教育的重要學習宗旨之一是讓學生在學習自己國家的歷史時,從民族、文化的角度,建立對民族、國家的認同感及歸屬感。因此,學生雖然可以認識其他立場對於鴉片戰爭的看法,例如指稱鴉片戰爭為中西文化衝突及英國拓展貿易結果的外國觀點,但在中小學基礎教育階段,教師須清楚讓學生知道鴉片戰爭後簽的是不平等的條約,以及在一九七二年,香港在聯合國會議上被剔出殖民地之列等等重要事實,絕不能教學生以旁觀者自居,或教授不符歷史發展事實的觀點。

歷史教育重視培養學生從不同角度思考的能力。其中一種常用的教學方式,是教師提供全面的史實和不同角度的評論資料,並作出適當引導,讓學生通過思辯,建立分析、判斷能力,作為正確價值觀的基礎。但歷史對某些事件已有強而有力的定論,選取的資料應正確反映該事件的事實,尤其對於還在基礎學習階段的中小學生,這更為重要。故在中小學從事歷史教育的人士亦應按學科課程要求選取有學者論說支持為主流意見的資料,以助學生從小建立人文、道德及歷史方面正確的價值觀。

優質考核題目 全面客觀持平

有時這種方式亦可應用在評核題目甚至是公開考試中,但有幾方面的原則必須遵守。首先,該課題是基於歷史研究屬於有足夠空間可供中學生考生討論的史事人物。一些牽涉大是大非的題目,例如侵略、屠殺、種族清洗等,完全不應引導基礎教育階段學生討論其正面價值,也不可能有國家會放在課本,甚至試題中讓學生討論其利弊,這是基於人類良知的共識,也是學生對承受慘痛經歷民眾同理心的教育。考題可以要求考生評論某場戰事一方失敗及另一方取得勝利的因素,但這不涉及道德價值判斷。然而本年的歷史科文憑試,有題目考問學生是否同意在一九○○至四五年間日本為中國帶來「利多於弊」。眾所周知,日本於一九○○至四五年間多次發動對華侵略,造成數以千萬計的同胞喪生。有人嘗試合理化此命題,硬說此是開放題題型,考評技術層面可以容讓學生得出「弊」多於「利」,甚或百害而無一利的結論,這是完全失焦的詭辯。實際課程和正常教學也不會與中學生探討日本侵略為國家帶來的「利」,而所謂「利」如何衡量?對誰人有「利」?與戰爭中人命傷亡怎可比較?接受外國的援助和被外國侵略是否可以說成是可互相量度、互相比較、互相抵銷的「利」和「弊」?

第二,試題要求學生展現的能力,須合乎其學習的水平,也不是所有複雜的問題都可以簡單化而不流於偏頗。有學者早已指出上世紀上半葉的歷史,交織錯綜複雜的人物、社會階層、國家等的相互關係和種種縱橫交錯的事件,又涉及文化、經濟、政治等力量互動的複雜考量,即使是大學學者亦要慢慢梳理的問題,高中的課程的深入程度,還未達到仔細分析上半個二十世紀中日的這些複雜關係。故要求中學生在約二十分鐘內「就自己所知」來處理這超越他們能力的題目完全不合理,也沒有意義。

此外,任何歷史題目如問及不同角度或看法,所提供的資料不應偏側於一方觀點,應讓考生能從不同的角度認識和了解題目的中心。如探討第一次世界大戰的成因,歷史資料題應從不同角度,如當時的國際關係、個別國家的利益、民族主義的興起等,協助考生作出公正持平的結論。文憑試中要求考生討論「一九○○至四五-年間,日本為中國帶來的利多於弊」的題目,所提供的資料都只偏向日本在20世紀初對中國的援助,資料的重要性與日本侵華暴行相比完全不成比例。再者,題目所提供資料必須要與題目考問範圍配合。若題目考問的時段是一九○○至一九四五年,但只提供一九○五年及一九一二年的資料,導引考生透過不完全的資料評論一個在較大時空發生的事件。因此,命題是偏頗的,極不理想。

因為設題已有問題,其信度和效度難以量度,故將題目取消是合理及負責的做法,亦符合學生的利益。

但更重要的是,日本當年發動對華侵略,抗日戰爭造成數以千萬計的同胞喪生,公開試的試題引導學生學習和思考日本帶來的「利」與侵略帶來的傷害相衡量,不但與課程宗旨不符,更會嚴重傷害在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民(包括仍然在世的抗日老兵和義士)的感情和尊嚴,亦不符中小學歷史教育之義。難怪為不少社會人士詬病,我們對此深感遺憾。想到考評確有「指揮棒」的作用,日後會否鼓勵教師要教授學生量度日本在這個年代對華的各種「利」跟侵華的「弊」孰多孰少、孰輕孰重,實在難以想像。

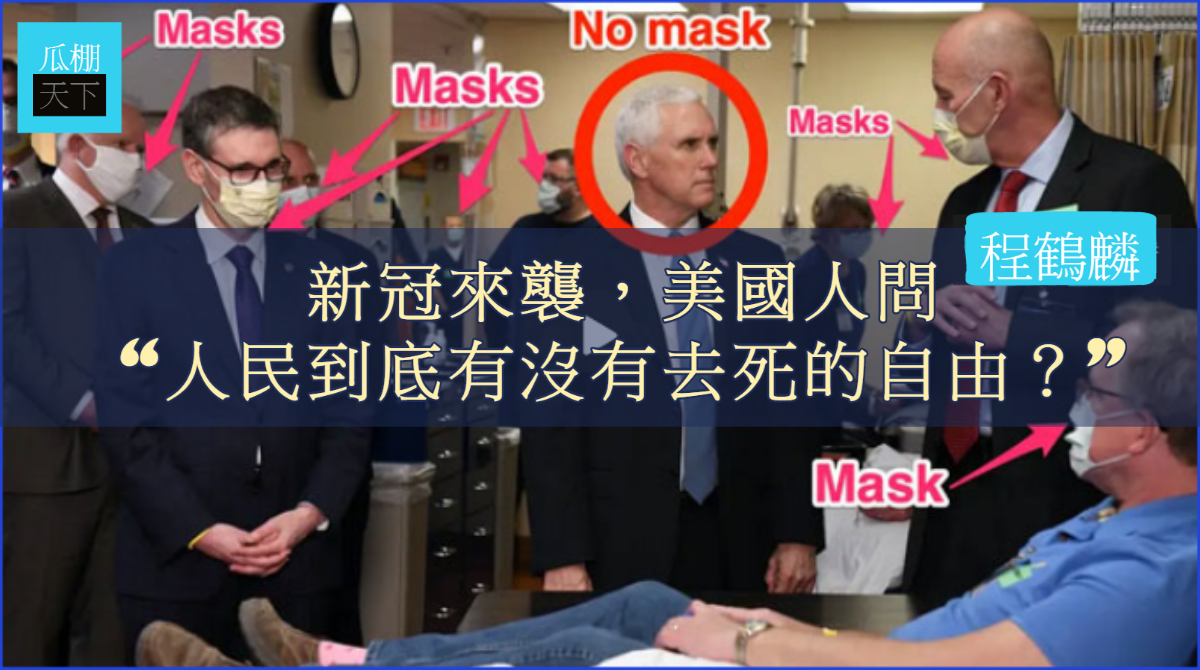

多管齊下 培育新一代

歷史教育是任重道遠的學校教育工作。加強學生正確認識歷史,培養他們的國民身分認同,是教育同工持續努力的目標。我們採取了一系列措施以提升學生對歷史的認識,包括規定中國歷史是初中的獨立必修科,學校必須提供足夠的課時;向學校發放推動中國歷史及中華文化一筆過津貼,組織多元化的活動培養中、小學生欣賞及承傳中華民族的卓越精神及文明;配合新修訂的中國歷史科及歷史科課程(中一至中三),加強對教師的專業培訓(包括與歷史有關的內地考察團),並協同專家學者製作多元化的學與教資源,嚴格評審兩科歷史的課本。因發生個別教師不正確教授鴉片戰爭和文憑試題目事件,我們特意上載由專業前線教師編訂的教學資源,供公眾閱覽,希望公眾不要因為個別人士的錯誤而誤以為所有歷史教師均不專業。我們期望能與教師及社會人士一同攜手,為學生締造良好正面的學習環境,培養他們良好的品格,對國家、民族的認同感與歸屬感。傳承不少令人欽佩的歷史人物對國家、對民族和對社會的責任感。

當執行課程及評估的過程中出現問題時,尤其是涉及教育及考評等機構,教育局有職責維護教育專業,並基於保障學生及公眾利益而採取相應行動,予以糾正。教育界包括不少教育團體及資深校長、老師以及媒體都認同題目存在重大問題。有關試題距離可接受的考核題目水平甚遠,未能有效全面客觀評估考生的成績,教育局要求取消有關題目,目的為保障考生的利益。在教育的議題上教育局不是無關的第三者,也不是純粹資源提供者而不須負責教育的質素。因此教育局對試題表達看法和提出處理的意見,絕非以政治來干預考試。

我們在此強烈呼籲所有在不同教育崗位/職位的教育人士反思教育的使命,不要讓教育專業蒙羞!