由中國航太科技集團有限公司研製,為「嫦娥四號」轉駁訊號返回地球的通訊衛星「鵲橋號」,5月21日5時28分在中國西昌衛星發射中心,搭乘長征四號丙運載火箭升空。衛星由火箭送入近地點約200公里、遠地點約40萬公里的地月轉移軌道。

月球是地球唯一的天然衛星,陪伴地球已逾45億年。它對地球地軸指向、自轉穩定、週期潮汐、夜晚照明等有巨大意義。

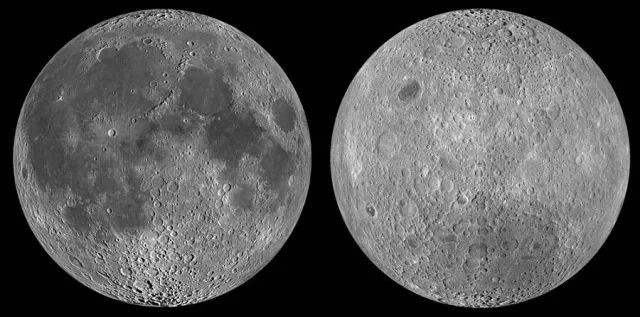

1.人類永遠只能看到月球的「一面」

受到地球強大引力影響,月球也付出很大代價:地球將它自轉週期減慢為與圍繞地球公轉週期完全一樣,也就是潮汐鎖定。

在這種效應下,身處地球的人類基本永遠只看到月球的「正面」,只能在月球的天秤動效應下(月球軌道是橢圓,在軌道不同點的公轉速度不同,月球自轉也相對地球軌道面有一定傾角)看到月球「背面」一小部分(積累下來的極限是18%)。但總體來看,人類是無法看到全月球背面。

即使到了載人航太時代,由於月球整體阻攔,背面形成地面通信禁區。在過去60年,人類已發射超過百個月球探測器,其中有65個月球著陸器,但僅有非載人的環繞月球軌道器和載人的阿波羅8/10/11/12/13/14/15/16/17看到過月球背面,沒有任何一個能夠進行月球背面著陸。

也正因如此,人類關於月球背面的陰謀論和謠言甚囂塵上,諸如外星人基地、納粹殘餘、月球人家園,這些廣泛出現在各種科幻作品中,各種演繹充滿想像力。月球背面甚至得名「月之暗面」(儘管實際上背面也能被太陽照到,只是人類看不到而已)。

為實現月球背面探測、登陸與研究,就必須把信號傳遞到那裡。現在這個方案就是中國「嫦娥四號」月球登陸器通訊衛星,為人類歷史上首個。

2. 通信衛星是什麼?

相信大家也可以想到:載人飛船環繞地球運行時,90分鐘左右就能繞地球一周,如果到地球背面時,該怎麼聯繫?

主要有三種方案:

1.全球佈網測控站,但需要世界範圍內都具強大政治影響力,還有海洋無法建站因素,顯然很難;

2. 建立移動測控站,例如中國前後7艘遠望號測量船中的2艘左右,會在火箭發射時駛入大洋,但顯然每次都航行到地球另一側並不現實;

3. 在太空中建立通信衛星網路,它們運轉在距離地面35,786千米高的軌道,與地球自轉同步,只要3至4枚足夠覆蓋全球,它們就是「天眼」,但技術難度顯然最高。

第三種提到就是通訊衛星,負責接收、加工、轉發其他衛星資訊,換句話說:「衛星的衛星」。擁有這個技術的國家/地區有美國、俄羅斯、歐洲、中國、日本,但目前處在完整工作狀態下的通信衛星通訊系統中,只有美國和中國能覆蓋全球。

典型例子包括2003年中國航天首位太空人楊利偉進入太空,當時他只能在飛到中國附近衛星測控站時,才能與地球聯繫。無論是跟國防部長通話,抑或跟家人問候,一次大概5分鐘就必須草草結束。

2013年神舟十號,太空人王亞平就已能在太空中實現51分鐘太空授課,期間飛船繞了地球大半圈。到了神舟十一號,太空人景海鵬和陳冬已能收看地面電視直播。

他們依賴的就是中國覆蓋全球的四顆通信衛星「天鏈一號01星」。

4. 為了「嫦娥四號」,我們也送一枚通信衛星去到月球?

為探測月球背面發射信號中繼衛星,在1960年代美國太空總署NASA準備阿波羅登月專案時就提出過,直到任務結束也沒有完成可行性研究。目前最多應用是在眾多火星軌道器上,它們既探測火星,又為地面上的火星車和著陸器中繼信號。

「嫦娥四號」將在年底成為人類歷史上首個踏足月球背面的探測器。既然月球擋住背面,為協助「嫦娥四號」和「玉兔號」月球車轉發信號,其信號中繼衛星需要提前出發準備,成為人類歷史上首個月球信號中繼通信衛星。

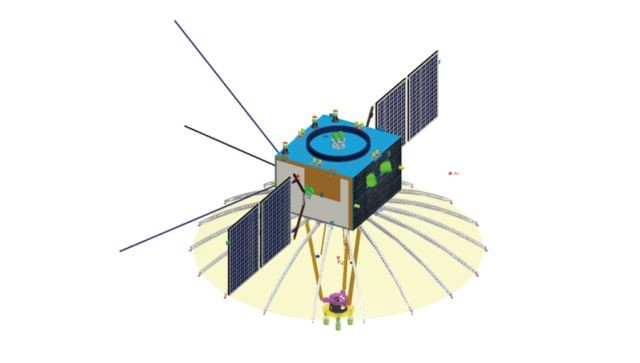

通信衛星在2018年4月24日中國航太日被命名為「鵲橋」。不過與大型的天鏈系列衛星有別,「鵲橋號」採用中國空間技術研究院CAST100衛星平台,屬於微小衛星通用平台,「鵲橋號」也的確「身輕如鵲」,只有包含燃料也僅有幾百千克。

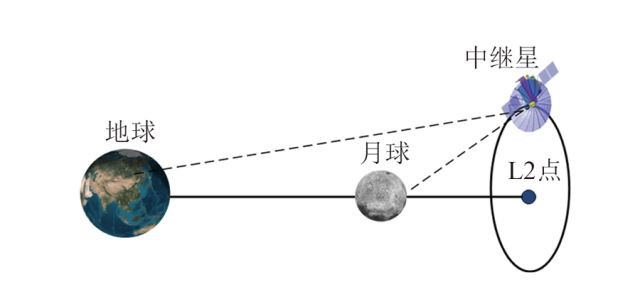

為穩定在遙遠的太空,同時保證對地月通訊的穩定,「鵲橋號」必須定位在一個叫做地月拉格朗日二點的位置附近,選擇一條獨特的Halo軌道。在早前2014年的嫦娥五號T1測試飛行器,已經驗證相關軌道轉移和控制技術。

拉格朗日點又叫做平動點,對兩個天體而言,它們的綜合引力影響在這些點(共計5個)達到平衡,那麼航天器處在這位置附近的Halo軌道時,將會相對兩個天體幾乎靜止。拉格朗日二點就是引力平衡、在較小天體外側的點,在月球背後。因此,選擇這個點有三大優勢:

a. 隨著這兩個天體一同運動,並與二者處在幾何關係幾乎不變的狀態;

b. 兩個天體引力平衡,衛星所需要的軌道維持燃料極少;

c. 沒有天體遮擋,一直暴露在日照下,太陽能豐富。

因此,對設計壽命5年的通信衛星而言,它能輕易穩定在軌道數十年,足夠中國、乃至葉培建院士提出,可幫助其他國家類似月球背面任務使用。

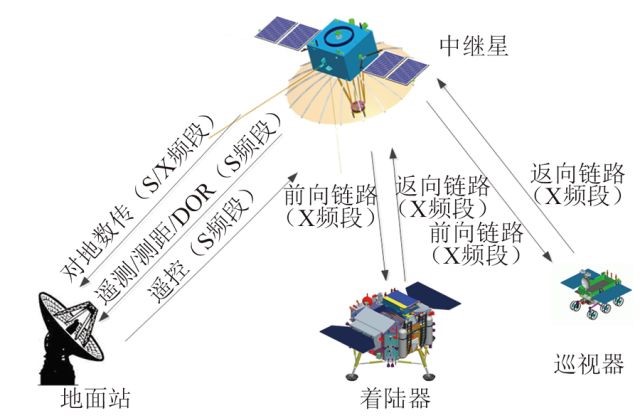

「嫦娥四號」在2018年底抵達月球背面時,這個「鵲橋號」「天眼」將會執行任務的指令發送、信號轉發、資料下載等功能,成為連結地球與月球的「鵲橋號」。

同時,這個中繼星還攜帶鐳射反射器,驗證中國超遠距離鐳射測距技術。中國2018年1月27日實現地月距離鐳射測距,而通信衛星將會把距離進一步增加約8萬千米(月球距離地球最遠狀態是40萬千米)。

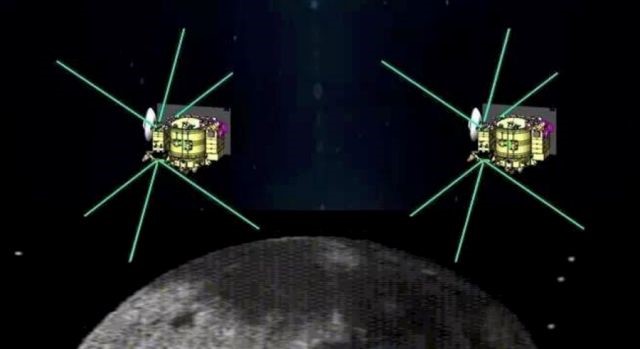

由於執行發射任務的長征四號丙火箭發射「鵲橋號」尚有剩餘運載力,這次任務還將攜帶兩顆超長波天文觀測微衛星,組成編隊實現天文干涉測量實驗。他們可以利用月球背後幾乎不被地球干擾的特點,實現更加純粹的觀測。宇宙「黑暗」時期到底有什麼,由它們來揭秘,也是人類首次採用這種方式觀測宇宙。

在最近航太日上,中國也宣佈兩顆衛星的命名「龍江一號」和「龍江二號」。衛星的主要設計團隊來自黑龍江省的哈爾濱工業大學。