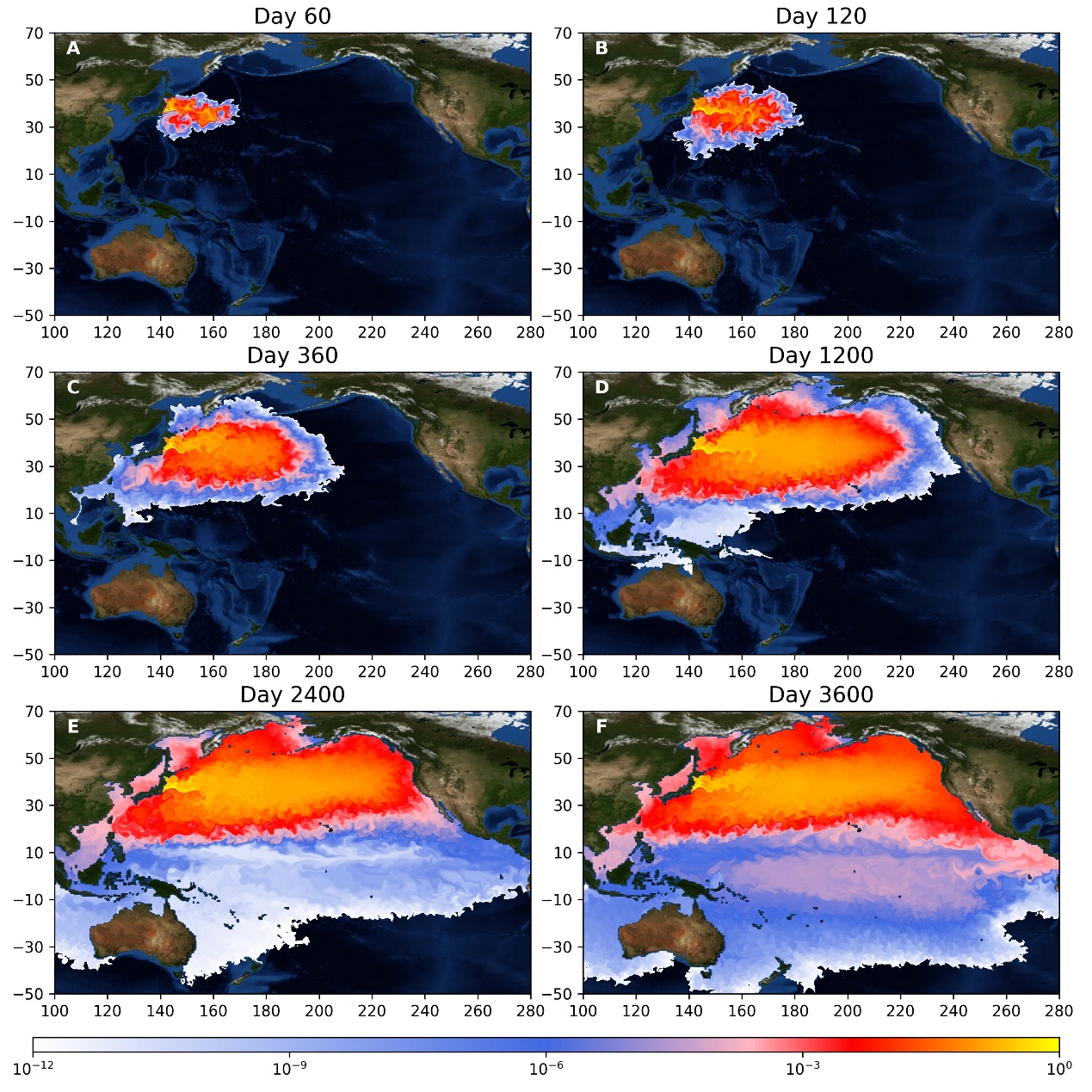

日本政府早前公布,將於明日(24日)開始將福島經處理的核污水排海。清華大學一個研究團隊早前模擬過核污水排海擴散過程,顯示污染物在排放240天後到達中國沿海,1200天後覆蓋北太平洋。

清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士、胡振中副教授團隊2021年從宏觀和微觀兩種不同的角度分別建立了海洋尺度下放射性物質的擴散模型,並實現了福島核廢水排放計劃的長期模擬。其中,宏觀模擬結果表明,核廢水在排放後240天就會到達中國沿岸海域,1200天後將到達北美沿岸並覆蓋幾乎整個北太平洋。

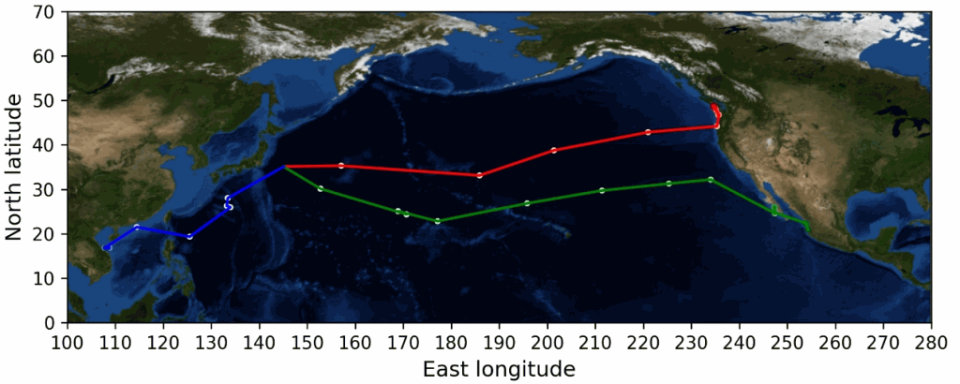

福島核污水中主要污染物「氚」的擴散模擬結果顯示,排放後240天就到達了中國東南沿岸海域,並且不斷向東海、渤海擴散,在1200天到達北美附近,並且覆蓋北太平洋。此後污染物一方面沿着美洲海岸向南太平洋擴散,另一方面也通過澳洲北部向印度洋擴散。

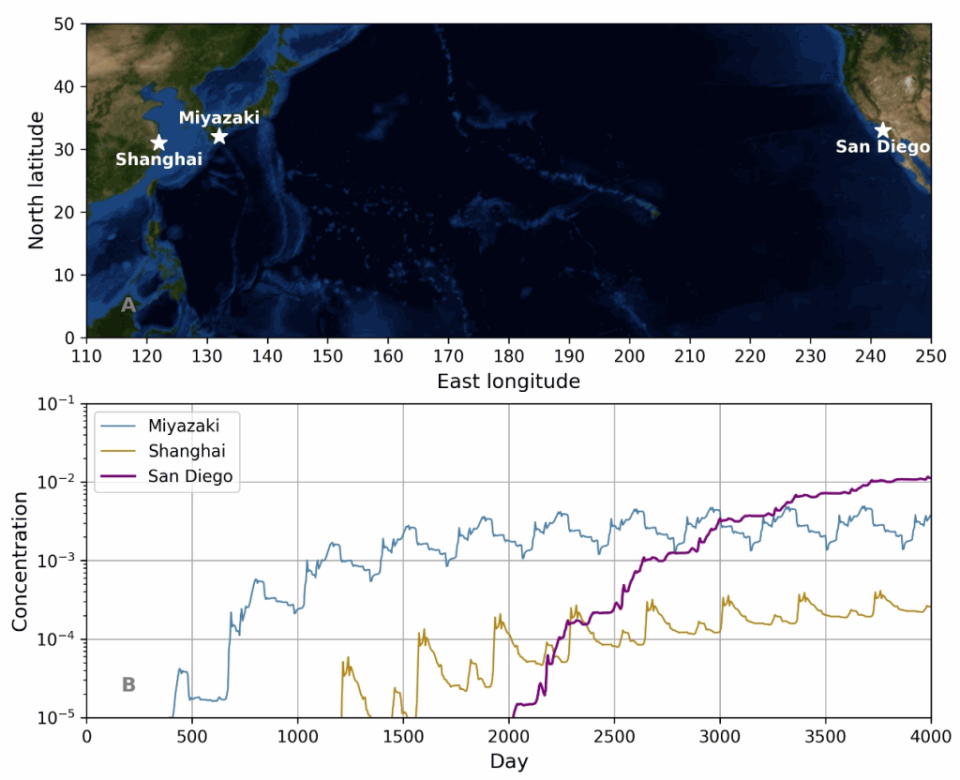

污染物濃度方面,研究人員發現,由於核廢水主要向東擴散,中國沿海海域污染物濃度可能低於美國西海岸。研究人員選取了中國上海、日本宮崎市、美國聖迭戈三個城市對比,發現聖迭戈最遲出現污染物,但是在排放後期,污染物濃度不僅比上海高,甚至高於日本的宮崎——在第4000天時,聖地牙哥附近的污染物濃度大約為0.01個單位,這一數值已經是宮崎的三倍左右、上海的40倍左右。研究指出,出現此種情況,原因在於福島處於南北洋流交匯之地,所以大部分污染物會隨著洋流向東擴散。

除氚之外,研究人員還從微觀角度展開氚、銫、鍶等放射性物質的擴散模擬。

在該研究的基礎上,還需要通過進一步試驗來探究生態環境對於放射性物質的敏感性,確定放射性物質濃度增加對於海洋生態環境和人類生活環境的影響程度,從而最終判斷排放核廢水這一行為對於整個海洋和人類的影響。

目前,相關成果已經以《福島核事故處理水的排放——宏觀與微觀模擬》(Discharge of treated Fukushima nuclear accident contaminated water: macroscopic and microscopic simulations)為題發表在《國家科學評論》(National Science Review)期刊上。