為成為更開放的世界級灣區,粵港澳各地正努力研究提升灣區吸引力。如何能在吸納全球優質人才和資源的同時,讓人流、物流、資金流、資訊流更便捷高效的流動?

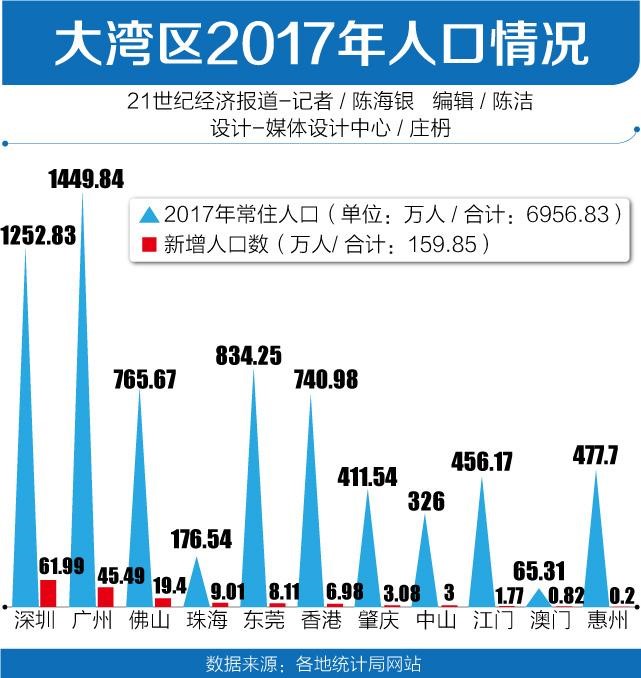

據資料統計,2017年粵港澳大灣區11座城市常住人口,共計6,956.83萬人,較2016年增加159.85萬人。而據中國經濟體制改革研究會副會長、國民經濟研究所所長樊綱預測,粵港澳大灣區的人口到2050年將達1.2至1.4億。龐大的人口規模對灣區而言既是發展機遇,也對灣區的人居條件、營商環境提出挑戰。

【灣區一周要聞】

南沙彙聚優質醫療、教育資源

4月23日,南沙舉辦「建設廣州城市副中心、打造粵港澳大灣區重大合作平台」通報會。

會上公佈,南沙將開展明珠灣起步區、南沙灣、慶盛樞紐等片區規劃優化提升,其中明珠灣起步區,將規劃建成粵港澳大灣區重要中央商務區。

另外,南沙正積極引進多間頂級醫院,加快集聚國際高端優質醫療資源,著力建設粵港澳大灣區醫療衛生新高地。目前,中山大學附屬第一(南沙)醫院、廣東省中醫院南沙醫院、廣州市婦女兒童醫療中心南沙院區已落戶,中山大學附屬口腔醫院、廣州醫科大學附屬腫瘤醫院正在積極引進,這些頂級醫院將強強聯手在南沙打造3個中醫、西醫類的國際先進、國內一流的國家醫學中心。

值得注意,一批優質教育資源正在南沙匯聚。廣州外國語學校,華南師範大學第二附屬中學及其附屬小學、幼稚園和廣東優聯教育集團,已成功引入南沙辦學;廣州外國語學校附屬小學、幼稚園,廣州第二中學南沙天元學校、廣州大學附屬中學南沙實驗學校和廣東外語外貿大學附設南沙外國語學校、廣州實驗教育集團南沙實驗幼稚園等一批名校(園)正動工興建。

南沙還將不斷增加優質學位,通過開展新建學校項目建設、對現有學校進行改、擴建及集團化、學區化辦學等方式,擴大全區優質教育資源總量。「十三五」期間,南沙將新增學位52,240個,總學位數達130,600個。

如何優化機制體制

在國家智慧財產權局港澳台辦公室和廣東省智慧財產權局的指導和支持下,深圳市智慧財產權局聯合深圳市中級人民法院,於4月23日主辦「2018年粵港澳大灣區智慧財產權保護論壇」在深圳召開。與其他國家灣區相比,粵港澳大灣區最大的特點在於「一國兩制三法域」,這方面為灣區的互補性發展帶來機遇,另一方面也為「融合」帶來機制體制上的挑戰。

粵港澳大灣區在智慧財產權跨境保護等方面,開展卓有成效的合作,但作為「一國兩制三法域」區域,也存在機制體制上的挑戰。廣東省智慧財產權局黨組成員、副局長謝紅會上表示,粵港澳將共同開展大灣區智慧財產權發展狀況研究,對標三藩市灣區、紐約灣區、東京灣區,研究制定粵港澳智慧財產權灣區發展規劃和實施方案,共建國家級粵港澳智慧財產權運營平台和智慧財產權商用化聯盟,探索建立灣區智慧財產權金融合作機制。如何實現三地智慧財產權制度的對接,法律法規的融合,如何凝聚粵港澳地區智慧財產權保護合力,為大灣區創新發展提供制度保障,已成為擺在三地面前的共同課題。

深圳市副市長黃敏建議建立粵港澳大灣區智慧財產權協作機制,加強大灣區城際合作以及與世界著名灣區交流合作。另外,他還建議強化智慧財產權保護跨境執法協作,共建智慧財產權海外維權援助機構和涉外應對機制,合作共建粵港澳大灣區智慧財產權保護新機制;同時打造一批服務粵港澳大灣區建設的重點智慧財產權項目,包括中國(廣東)智慧財產權保護中心、珠海橫琴國際智慧財產權交易中心、中國(南方)智慧財產權運營中心等。

如何讓一群城市成為一個城市群?

首屆「粵港澳大灣區智庫論壇」4月25日在香港舉辦。今次論壇的主題為「一國兩制」下的粵港澳大灣區建設。來自粵港澳三地的專家學者及政商界人士就大灣區城市協調機制的創新、產業分工協作與未來發展願景等議題進行探討。

「如何讓一群城市成為一個城市群?」廣東省社會科學院院長王珺在演講中回答這問題。王珺認為,城市群的形成是粵港澳大灣區發展的核心。「大灣區的未來需要讓廣東省的9個城市,和香港、澳門產生「9加2大於11」的效果,這需要粵港澳三地突破體制因素限制,加快人員與資源更便捷地流動,深化分工合作。」

王珺表示,粵港澳大灣區城市可通過促進雙向投資、推動貿易便利化、構建新型合作模式與搭建多元平台等方式,推動大灣區城市群加強合作,把握國家發展機遇。

中國(深圳)綜合開發研究院常務副院長郭萬達表示,都市圈是城市群演進的最終結果和共同規律。未來大灣區規劃的目標,也應明確為世界級的都市圈,並以創新驅動帶動城市轉型。他希望未來大灣區實現兩個轉型,即從全球金融中心到「金融+科技」中心的轉型;從單一大城市到大都市圈的轉型。

港珠澳大橋助三地互聯互通

港珠澳大橋4月26日順利完成收費系統聯調檢測工作,標誌粵、港、澳三地歷史性地實現不停車收費系統的互聯互通。

在技術上,港珠澳大橋電子不停車收費系統相容香港和國標ETC標準及系統,採用基於5.8G(國標)和2.45G(港標)ETC收費技術;硬體上,大橋的主體工程實現了一處主線收費站的雙向20條收費車道,均支援電子不停車收費(ETC)和人工收費(MTC)方式的創舉。

整個大橋ETC收費系統將同步支援納入全國ETC聯網標準的國標ETC卡用戶和安裝香港快易通電子標籤的用戶。安裝以上兩種電子標籤的車輛,均可快速通行ETC車道。

吸引港澳青年

推動「粵港澳大灣區」建設香港青年菁英交流座談會4月27日,在國家行政學院舉行。

與會嘉賓和香港青年菁英圍繞「粵港澳大灣區」建設進行探討與解讀。出席今次交流座談會的嘉賓有:商務部研究院區域經濟合作研究中心主任張建平,全國政協委員、國家行政學院社會和文化教研部副主任、教授丁元竹,香港金融青年會主席張永康,澳門中歐國際工商協會會長陳功偉等。

張建平指出,中國要培育新競爭優勢,要「粵港澳大灣區」共同發展、共同規劃,代表中國的競爭力、輻射力、影響力。「粵港澳大灣區」國際化程度最高,市場化機制高,新動能充分,一定會成為「一帶一路」上未來最重要的增長級之一。此外,在創新和金融引領發展方面,「粵港澳大灣區」的作用也會是非常突出。

丁元竹認為,推動「粵港澳大灣區」建設要注重社會分工和社會融合,把港澳發展融入到國家發展大局中,推動區域合作。他說,推動「粵港澳大灣區」建設要有大局意識和國際化意識,與時俱進的同時要實事求是,走出適合自身發展的路線。

張永康結合自己在內地的職業發展歷程,鼓勵香港青年要把握時代機遇,勇於改變,遇強則強,只有這樣才能抓住發展的風口,成為時代的弄潮兒。同時,香港青年也要善於把握自身獨特的生活背景和條件,用差異化塑造自身競爭力,在發展中謀得一席之地。

陳功偉通過對澳門多元文化和發展現狀的分析,告誡澳門在發展過程中要居安思危,注重發揮自身的多元文化價值並以此形成優勢,進而在「粵港澳大灣區」建設中發揮澳門獨特的作用。

(編輯:陳潔)