中美倫敦貿易會談聚焦關鍵材料管制

稀土與晶片博弈背後的全球經濟脈動

一方

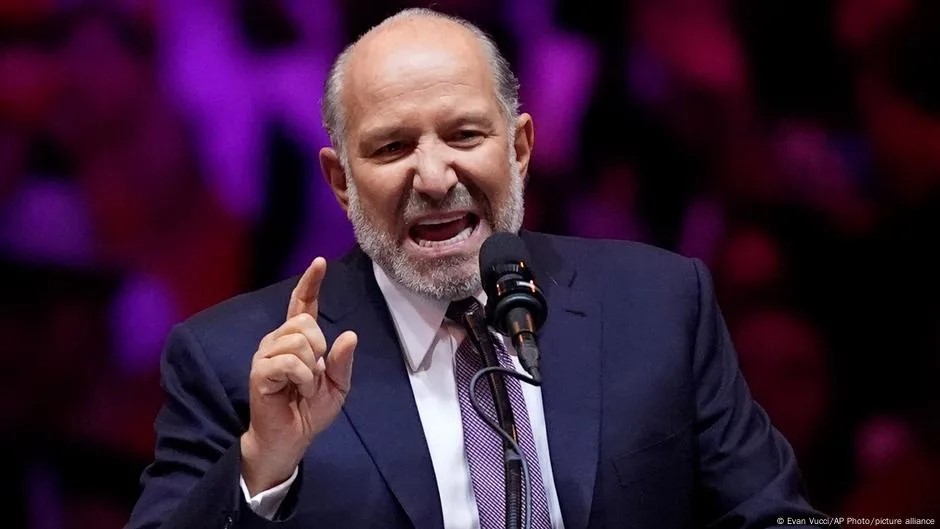

當地 6 月 10 日,中美貿易會談在倫敦進入第二天。美國商務部長霍華德・盧特尼克(Howard Lutnick)對外透露 「談判進展順利」,而未參與會談的白宮經濟顧問凱文・哈塞特(Kevin Hassett)則釋放出關鍵信號:若中國加快稀土等戰略材料出口,美國可能取消部分半導體產品的出口管制。這場談判不僅牽動著全球兩大經濟體的貿易神經,更折射出關鍵產業鏈博弈下的複雜格局。

稀土與晶片:談判桌上的核心籌碼

中國對稀土等關鍵原材料的出口管制,與美國對晶片等高科技產品的出口限制,構成今次倫敦會談的核心議題。作為全球稀土磁體材料的主導供應方(當前幾乎壟斷相關市場),中國自 5 月起強化出口管制措施,直接衝擊電動汽車、半導體等依賴稀土材料的產業鏈。而美國則以「國家安全」為由,在5月宣布暫停半導體設計軟件、化學品及航空設備出口,並撤銷部分已頒發的出口許可證,其中英偉達(Nvidia) 最先進 AI晶片早在拜登政府時期,便被列入禁售清單。

哈塞特在會談期間公開表示,若中國 「加快交付對美國經濟至關重要的稀土和磁鐵」,美國可能放寬對 「非高端半導體」 的出口管制,但明確排除「非常非常高端的英偉達產品」。有關表態既顯示出美國對稀土資源的迫切需求,也暴露其在高科技領域「精準遏製」的戰略邏輯 —— 既要緩解本土產業供應鏈壓力,又試圖在 AI 晶片等尖端領域維持技術封鎖。

從日內瓦到倫敦:貿易談判的起伏與壓力

今次倫敦會談是五月日內瓦會談的延續。在上一輪談判中,中美曾就 「暫時大幅下調關稅 90 天」 達成共識,短暫緩解全球市場對貿易戰的擔憂。然而,雙方對彼此出口管制措施的指責從未停止:中國商務部早前指,美國出口管制 「破壞全球供應鏈穩定」,而美國則多次聲稱中國稀土管制 「具有政治動機」。

談判背後,兩國經濟正承受不同層面的壓力:中國 6 月 9 日發布的數據顯示,外貿進出口額同比下降 2.5%,內需消費指數也低於預期;美國則面臨企業投資信心不足、美元匯率因貿易政策不確定性承壓的局面。據國際貨幣基金組織(IMF)測算,若中美全面升級貿易限制,2025 年全球 GDP 增速可能下降 0.8 個百分點,其中電子製造業和新能源產業受衝擊最為顯著。

產業鏈震盪:企業焦慮與市場反應

稀土管製與晶片限制的連鎖反應已在全球企業界引發恐慌。德國寶馬集團CEO奧利弗・齊普塞(Oliver Zipse)在財報發布會上坦言,若中國稀土磁體供應中斷,其位於美國南卡羅來納州的電動車工廠可能面臨停產風險;台積電美國亞利桑那州工廠則因美國半導體設備出口限制,投產時間被迫推遲至 2026 年。

資本市場對談判進展高度敏感。6 月 10 日倫敦會談消息傳出後,香港恆生指數科技股板塊早段上升1.2%,其中中芯國際港股股價漲幅達 3.5%,反映市場對半導體管制放寬的憧憬;而美國費城半導體指數(SOX)期貨則下跌 0.7%,部分投資者擔憂美國晶片企業對華出口受限,可能加劇庫存壓力。與此同時,稀土現貨價格在倫敦金屬交易所(LME)盤中升 2.3%,氧化釹等關鍵材料報價突破每公斤 750 美元,創 2023 年來新高。

戰略博弈:經濟利益與技術安全的角力

美國商務部今次由盧特尼克親自帶隊參與談判,突顯出口管制問題的優先級 —— 作為直接負責制定和執行出口政策的部門,商務部在半導體管製議題上態度強硬,而財政部則更傾向於通過關稅調整緩解貿易摩擦。這種部門間的立場差異,也讓倫敦會談的走向充滿變數。

中國代表團在會談中重申,稀土出口管制是 「基於國家安全的必要措施」,並要求美國取消 「單邊、歧視性」 的晶片出口限制。外交部發言人在記者會上強調:「關鍵材料和技術的管制應服務於全球產業鏈穩定,而非政治工具。」 有分析指出,中國或在會談中提出 「階梯式放寬稀土出口」 的方案,以換取美國對成熟製程半導體設備的出口鬆綁。

未來展望:短期緩和與長期挑戰

根據會談日程,中美雙方可能在 6 月 10 日晚間披露最新進展。市場普遍預期,雙方或達成 「有限度互換」 協議:中國允許部分稀土磁體材料對美出口,美國則放寬 28 納米以上成熟製程晶片及設備的管制。但高端 AI 晶片、量子計算設備等領域的限製恐難鬆動。

不過,即便達成階段性協議,長期來看,全球產業鏈 「去風險化」 趨勢已難以逆轉。歐盟正加速推進《關鍵原材料法案》,計劃 2030 年前實現稀土等材料三成的自給率;日本則宣布投入 5,000 億日元建設本土半導體材料產業集群。這場發生在倫敦的談判,不僅決定著中美貿易的短期走向,更可能成為全球經濟格局重構的關鍵節點。

當倫敦金融城的鐘聲響起,談判室內的每一次交鋒,都在書寫著後全球化時代的貿易規則 —— 而在稀土與晶片的博弈背後,是技術霸權、經濟利益與供應鏈安全交織的復雜棋局。

(文章僅代表作者個人意見,不代表本公司立場)