竇文殊

上文提到所謂「反送中」的港府官員表現,令人汗顏。

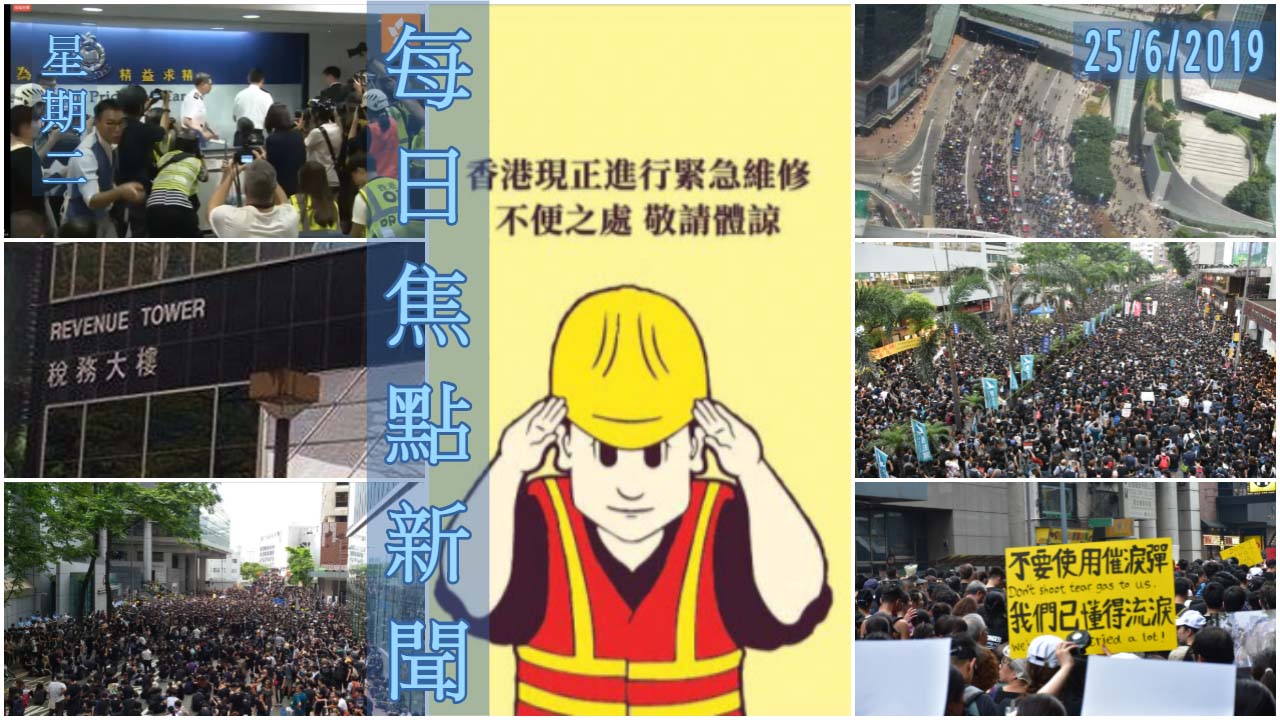

今次談談香港反對修訂逃犯修例的 6.9 及 6.16 遊行示威的規模及其相關的問題。

對於遊行示威人數,聽過部分人最大的誤解,莫過於「上街只是少數人,沈默的大多數支持政府」的「理論」,亦有人不時在網上指出,參與遊行人數最多只有20萬人之類云云,我和朋友為求證,決定進行基本統計及推算:遊行路線約長3.5公里,道路的寬度至少有30至40 米寬,連同兩旁都塞滿人的行人路,一排最少有40至50人。 現場由於人多,遊行出發時間被迫提前半個小時,以便疏導人流,即大約從下午兩點半出發,待隊尾出發離開維多利亞公園時,已經是晚上八點半。 會基本算術的北大人,只要站在路旁數人頭,基本能推算出一小時能多少人經過,六小時又有多少人能經過?這樣的話,你會選擇仍相信香港警察聲稱只有20萬人遊行嗎?

中國駐英國大使李曉明接受英國廣播公司訪問時,聲稱香港反對修訂逃犯條例遊行的人數只有20萬,而聲稱簽名支持政府修例的人數高達80萬。既然如此,有關方面何不號召所謂支持的80萬人出來,在烈日酷暑煎熬下遊行?更何況該網上簽署十分兒戲,只要填身份證前面的四個號碼和名字即可,當中有多少水分就更不用說了,老人、小孩的身份證都可以拿來用,其他人的身份證也可以被盜用。

如果政府和相信官方的人真的想證明,支持政府的比反對政府的人多,那很簡單,一個公開投票不就可解決問題了吧?不過林鄭月娥又豈敢這樣做?

談到遊行人數,我們也順帶探討一下息息相關的民意。香港立法會看似民主,但目前仍只有一半議席(35人)實際由市民直接選舉產生,當中,屬於建制派(支持北京政府)的僅佔少數,而民主派佔三分二以上。至於另外一半議席(35席)是由所謂的功能、界別組選舉產生,相當多的組別根本不用選,只消有一個候選人,有幾十張票就能當選,而這些選票中不少屬於公司投票、集體票,而正是這部分議席的選舉,大部分均被指由政府操縱,所以政府才有所謂立法會的多數話事權。

當然,我並非在討論選舉方法的對或錯,事實上,我也不認同民粹主義,商業、教育界、法律界等也需要有高素質的代表參與立法,但問題在於香港政府及公眾,怎樣才能看得清楚多數人的民意所在,什麼才是香港人的真正聲音。未能掌握民情、強姦民意,卻堂而皇之地宣揚民意在自己一方的話,恐怕反對修訂逃犯條例的風波會重覆上演,這對特區政府及中央政府管治都不是件好事。

至於關於參與遊行的所謂報酬問題,不少人到處散播,參與遊行的人每人可獲發1500元港幣。根據我個人計算,6月9日有正規參與遊行的人數最少80萬人,如果按照有人散布的言論,聲稱參與者每人發1500港幣,那麼不算其他組織費用,單單是這筆人工費就高達12億現金,這可能嗎?現實嗎?真的那麼輕易就可以所謂煽動近百萬人不顧酷熱上街遊行嗎?目前仍靠捐款維生的香港民主派恐怕不可能有這種資源,至今也沒有看到有真憑實據,或有權威當局指有外國人出錢,促成反對修訂逃犯條例的遊行及示威,這種財氣大概只有香港特區政府和大陸政府才做得到。

再多講一點個人經歷,本人專門在6 月9日的中午趕返香港參與遊行,事前在銅鑼灣一間叫「湖南軒」的餐館吃飯,該食肆由大陸人開辦,當店裡的人知道我吃過飯,要參加遊行時,竟向我查問該到那裡領取1500元的遊行報酬費,我問她聽誰說的,她說很多人都這樣講,我就直接告訴他,這種自發遊行不會有報酬,而我捐出去的錢,也比這1500塊要多。我又對她說,如果有報酬費是真有此事,不妨請她帶我去領1500元的報酬吧,我會付她1499元,她也就尷尬的笑了。沒想到這種謠言,居然能夠在北大人的群裡堂而皇之的流傳,而又竟然有這麼多人相信真有其事。

說了這麼多,也不過只是想讓願意知道真相的北大朋友,知悉香港正在發生什麼事情,箇中的原因和真相。當然不少屬於我個人的經歷,是對是錯,歷史自有公論。至於對那些不願意知道香港、討厭談論香港的朋友,非常抱歉,請點擊看其他文章好了。如果我的做法引起眾人的不滿,在下也一併道歉了!

**文章純屬個人言論,不代表本網立場。