胃癌屬於全球第五大常見癌症,香港中文大學醫學院最新研究發現,逾半華人體內常見的「咽峽炎鏈球菌」,可引致胃癌。

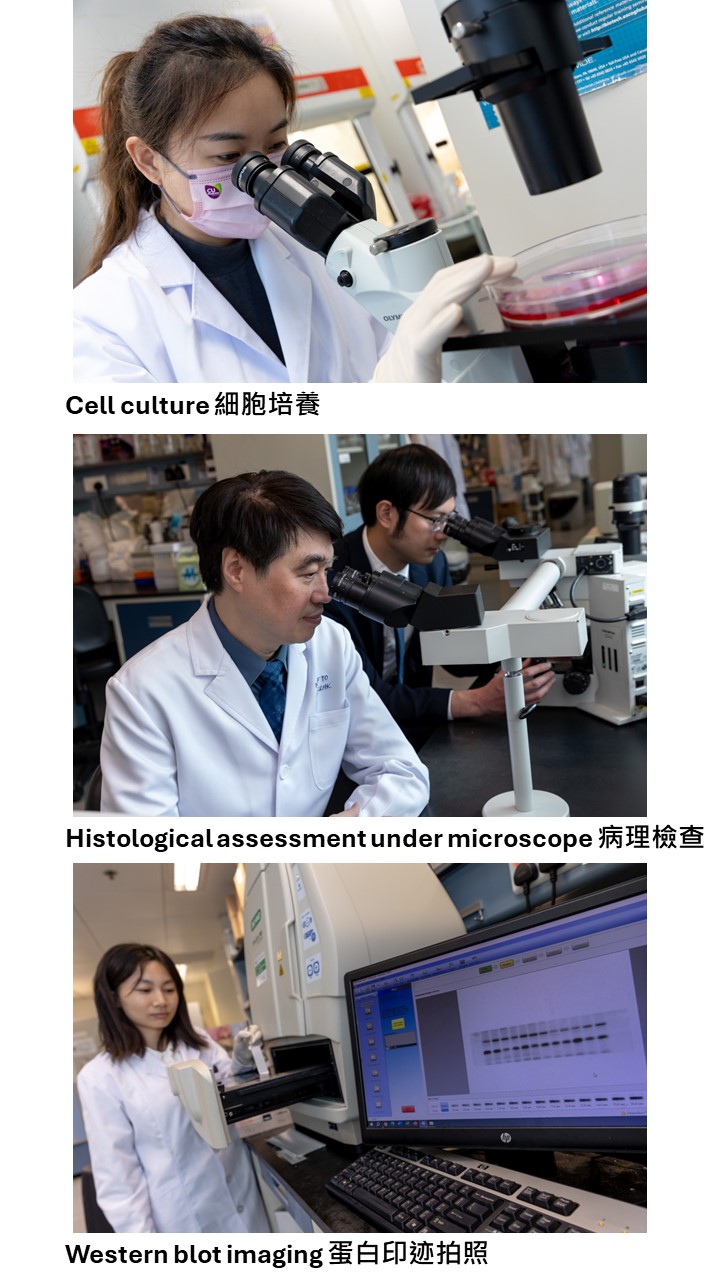

研究由中大教授于君率領的團隊進行,他們發現胃癌患者胃黏膜中存在大量咽峽炎鏈球菌,通過小鼠進行實驗後,確定咽峽炎鏈球菌是促使胃腫瘤生長的致癌機制,通過誘發胃部炎症和胃萎縮的方式進行。研究人員還揭示咽峽炎鏈球菌在胃部定植的機制,對未來的臨床干預措施研究具有重要意義。研究結果已刊登於生物學國際期刊《細胞》上,也是中大首次有主理的研究論文登上該期刊。

咽峽炎鏈球菌通常出現在口腔疾病,如蛀牙中,菌群與胃癌的關聯性引起研究人員的關注。胃癌是全球第五常見的癌症,也是香港第六大癌症。幽門螺旋菌感染被認為是胃癌的主要風險因素,但只有1%至3%的感染者最終會患上胃癌。除幽門螺旋菌,其他存在於胃部的微生物群是否會引致腫瘤,醫學界一直未能給出明確答案。

研究團隊對患有胃炎、胃癌前期病變(包括萎縮性胃炎和腸上皮化生)以及胃癌患者的胃部微生物群進行分析,發現患者胃黏膜中存在五種口腔病原體,其中包括咽峽炎鏈球菌。咽峽炎鏈球菌主要存在於口腔、鼻咽、胃腸道和陰道,可進入體內無菌部位,引起侵襲性感染。由於咽峽炎鏈球菌能夠適應pH值在3到5之間較高的酸性環境,能夠在胃黏膜中存活和定植。實驗室數據顯示,咽峽炎鏈球菌的感染在中國人群中相當普遍,可以在約50%至70%的人的胃黏膜內檢測到,而幽門螺旋菌的感染率僅約為40%。

研究結果還表明,咽峽炎鏈球菌感染會引發胃部慢性炎症和胃萎縮,進而增加胃癌的風險。咽峽炎鏈球菌感染會導致胃黏膜細胞的損傷和死亡,進而誘發細胞增生和發炎反應。長期的胃部炎症和組織損傷會促進腫瘤的形成。

減少咽峽炎鏈球菌感染 可減胃癌風險

這項研究對於胃癌的預防和治療具有重要意義。研究人員提出,通過減少咽峽炎鏈球菌的定植和感染,可以降低胃癌的風險。他們正在進一步研究開發相關的臨床干預措施,例如利用特定抗生素或益生菌來抑制咽峽炎鏈球菌的生長。此外,研究還提醒人們要保持良好的口腔衛生習慣,以減少口腔病原菌進入胃部的機會。

研究指尚未能進一步確定咽峽炎鏈球菌與胃癌間的因果關係,仍需進一步臨床研究驗證。此外,每人胃癌風險因素可能不同,包括遺傳、飲食、吸煙、酗酒等因素,因此團隊認為綜合考慮多個風險因素,才能更好地評估個體的胃癌風險。