美國隔四年舉行的大選將至,全美約有1.6億名合資格的登記選民,將在各州選出選舉人,而在這些選舉人團手中共有538張選舉人票,若美國兩黨總統候選人想要贏得大選,那麼至少需要獲得其中的270張。

在美國,共和黨人盤踞的「紅州」和民主黨人把持的「藍州」相當分明,這些固守兩大陣營的州並不能使任何一方獲得明確的多數。因此,少數幾個「搖擺州」(swing states)或「戰場州」(battleground states)的選票變得相當關鍵。

回顧2016年及2020年的美國大選,贏下最關鍵幾個搖擺州的候選人最終都得以成功入主白宮,而也正是因為在多個搖擺州幾乎勝負難分,特朗普才會在上屆大選後不斷攻擊對手「選舉舞弊」,其支持者更是沖入國會大廈,製造了震驚世界的「國會山騷亂事件」。

歷史上,每屆大選中的搖擺州數量並不完全相同。但與上一屆大選時一樣,美媒認為,今年的搖擺州依舊集中於北方的「藍墻」(Blue Wall)——賓夕凡尼亞州、密歇根州、威斯康辛州,以及南方的「太陽帶」(Sun Belt)——喬治亞州、亞利桑那州、北卡羅來納州、內華達州,七個州總共擁有93張選舉人票。

对于特朗普和哈里斯来说,“得摇摆州得天下” 《华尔街日报》

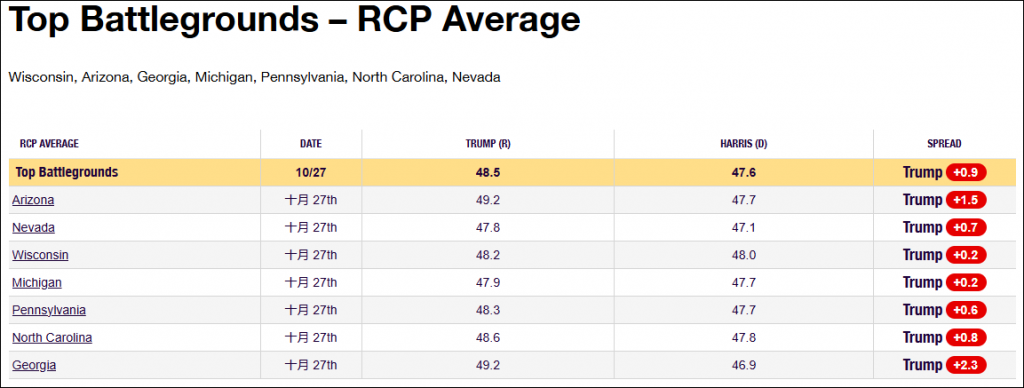

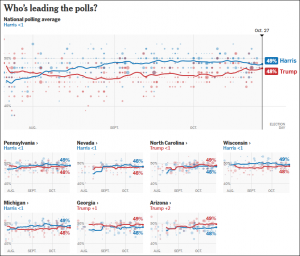

在距離11月5日大選投票日不到10天之時,多家主流美媒聯合權威機構發布的民調數據顯示,兩名總統候選人在這七大搖擺州的支持率仍然「「不相上下」。美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗和美國前總統、共和黨總統候選人特朗普,兩人在所有搖擺州的支持率持續膠著,差距均在個位數,在部分搖擺州的差距甚至是不到1個百分點。

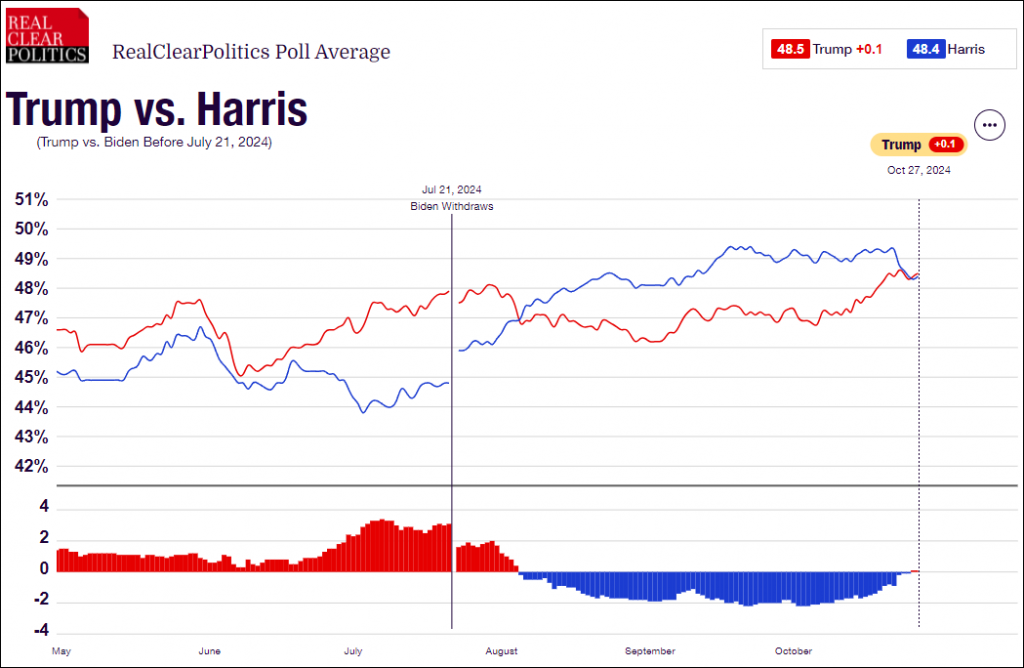

然而,美國指標性綜合民調網站「RealClearPolitics」(RCP)的數據顯示特朗普在所有七個搖擺州均以不同程度領先賀錦麗,平均領先幅度達0.9%。而在此前賀錦麗更占優勢的全國平均民調中,特朗普自當地時間10月26日起連續兩日以0.1個百分點領先,完成了自8月5日以來對賀錦麗的首度反超。

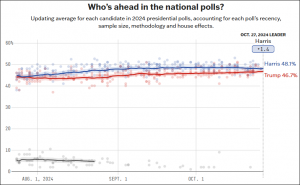

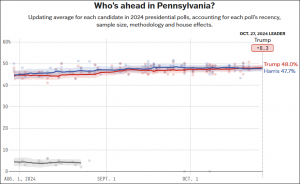

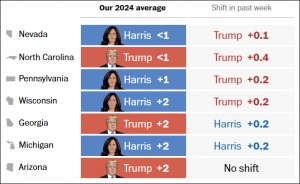

另一家美國指標性綜合民調網站「FiveThirtyEight」(538)的民調中,賀錦麗仍然在全國平均民調中領先特朗普1.5個百分點。而在七大搖擺州,特朗普在其中五個州居於領先,在另外兩個州落後賀錦麗。

《經濟學人》當地時間10月24日發表的選舉統計模型最新預測也顯示,自8月以來,特朗普的勝選概率首度反超賀錦麗。目前,該模型預測特朗普重返白宮的幾率達到54%,比上周上升了6個百分點。「這一變化反映出,在過去一個月裡,哈里斯在全國民調中的領先優勢在逐步縮小。盡管這場大選仍然像扔硬幣一樣難以預測,但現在稍微偏向特朗普一些。」

《華盛頓郵報》進一步稱,兩名候選人在所有七個搖擺州都未能領先2個百分點,特別是決定前兩屆大選勝負的賓夕凡尼亞州,有些民調仍在以小於1個百分點的差距「肉搏廝殺」。

報道認為,今年美國總統大選看起來將會和前兩屆大選一樣勢均力敵。美國有線電視新聞網(CNN)也指出,今年美國總統選舉之爭是「本世紀以來最勢均力敵」的一場,「任何一個方向的微小變化都可能導致天差地別的結果」。

資料圖:賀錦麗和特朗普在各自競選活動中發表講話 視覺中國

全國平均民調及搖擺州民調最新格局

從過往大選歷史來看,美國大多數州的政治格局十分「堅定」(例如加利福尼亞州

以2020年大選為例:全美國各州538的選舉人票裏,拜登得306票,特朗普得232票。拜登贏得了七個搖擺州裏的六個(對應79票),包括全部的「藍墻州」,最終也贏得了大選。如果把七個搖擺州選票差異加總,一共385,740票,即不到40萬人,這40萬人才是整個美國大選的「關鍵」。

2020年美國總統大選,拜登和特朗普的選舉人票得票情況 CNN

美國《福布斯》雜誌指出,雖然拜登在2020年同特朗普的對決中,贏下了7個搖擺州中的6個,但自今年大選選戰開打後,特朗普的支持率在絕大多數搖擺州都處於領先位置。

在經歷了6月底一場表現糟糕的辯論之後,拜登最終於7月21日宣布退出連任競選,隨後副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。《福布斯》雜誌形容,這一變化,「極大地改變了民主黨的命運」。

目前,「RealClearPolitics」的全國平均民調中,特朗普以48.5%對48.4%,時隔兩個多月後首次反超賀錦麗。而在七大搖擺州的比拼中,特朗普也是全線領先於賀錦麗,特別是在喬治亞州,領先幅度達2.3個百分點。

RCP全国平均民调 截至10月27日 RCP七大搖擺州平均民調 截至10月27日

在「FiveThirtyEight」的全國平均民調中,賀錦麗領先特朗普1.4個百分點,但兩人差距較此前略有縮小。在七大搖擺州,雙方各有勝負,賀錦麗在威斯康星州和密歇根 州這兩個「鐵銹帶」分別領先0.2%和0.4%,而特朗普則在喬治亞州 、北卡羅來納州和內華達州分別領先1.5%、1.3%和0.2%,在被視為最關鍵戰場州的賓夕凡尼亞 州,特朗普微幅領先0.3個百分點。

538的全國平均民調 截至10月27日 538對於關鍵搖擺州賓夕凡尼亞 州的民調數據,特朗普微幅領先 截至10月27日

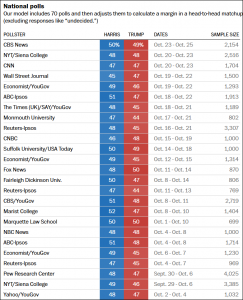

《華盛頓郵報》整理自進入10月以來的各民調,賀錦麗和特朗普各有領先的情況,也有打平的情況出現。

各大媒體所作一對一全國平均民調 《華盛頓郵報》

而在七大搖擺州,《華盛頓郵報》截至10月27日的民調顯示,賀錦麗以四勝三負稍佔上風,不過從最近一周的變化情況來看,特朗普的支持率增幅更為活躍。

七大搖擺州支持率領先情況及近一周增幅情況 《華爾街日報》

而在七大搖擺州,《華盛頓郵報》截至10月27日的民調顯示,賀錦麗以四勝三負稍佔上風,不過從最近一周的變化情況來看,特朗普的支持率增幅更為活躍。

七大搖擺州支持率領先情況及近一周增幅情況 《華爾街日報》

《紐約時報》與「FiveThirtyEight」聯合收集樣本所作民調中,截至10月27日,賀錦麗在全國平均民調中領先特朗普,並在七大搖擺州也保持著四勝三負的成績,但兩人都死死不放。

《紐約時報》所作全國平均民調和搖擺州民調 《紐約時報》

值得註意的是,當地時間10月20日至23日,《紐約時報》和錫耶納學院還針對2516名選民為樣本,展開了一項主題為「如果今天大選,你票投誰」的最終全國民調。調查顯示,賀錦麗和特朗普在普選票中也僵持不下,打成48%對48%的平手。

相對偏向於民主黨的《紐約時報》坦言,在選舉日不到兩周時間,且已經有數萬名選民提前投票的情況下,這一結果對於賀錦麗而言不是一個好消息。原因在於近幾屆大選中,哪怕是在選舉人票方面落敗而錯失入主白宮的機會,但民主黨候選人通常會在普選票數量上佔據優勢。此次大選,民主黨人也一直期待賀錦麗能夠在全國範圍內建立強勢領先地位,以表明她在關鍵搖擺州也能取得佳績。

對於普選票,《經濟學人》測算認為,賀錦麗需要在全國選票中和特朗普拉開至少2.5個百分點的優勢,才能在選舉人票中獲勝,但在該媒體預測模型中,賀錦麗如今領先的1.6個百分點低於這個數字。

「FiveThirtyEight」網站創始人、民調分析師內特·西爾弗(Nate Silver),雖然在民調分析上自稱「無黨派」,但在個人政治傾向上支持賀錦麗,今年9月曾明確表態將投票給賀錦麗。但在10月24日,他卻發表題為《特朗普可能獲勝的24個理由》的文章。

他在文章中認為,賀錦麗有望贏得普選票,但共和黨候選人在選舉人團制度下,有大約2%的優勢。在政治極化和選情接近的情況下,這對民主黨候選人來說是很難克服的。

賀錦麗VS特朗普,270勝選之路如何走?

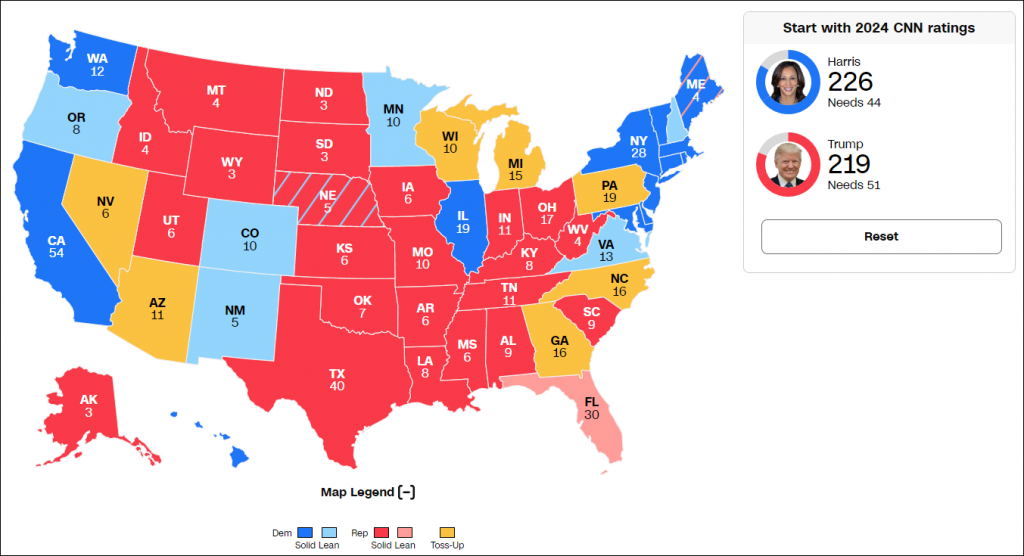

CNN估算,除搖擺州以及及內布拉斯加州國會第二選區選舉人票歸屬待定,賀錦麗已基本鎖定225張選舉人票,特朗普基本鎖定219張票。七個搖擺州的選舉人票合計93張,其中賓夕凡尼亞州19張,喬治亞州和北卡羅來納州各16張,密歇根州15張,亞利桑那州11張,威斯康星州10張,內華達州6張。

(註:內布拉斯加州和緬因州的選舉人票為分票製:這兩個州首先把兩張選舉人票授予全州普選票獲勝者,然後再給每個國會選區的普選票獲勝者分配一張選舉人票。內布拉斯加州有3個國會選區,緬因州有2個國會選區。內布拉斯加州國會第二選區為此次大選搖擺選區,CNN認為賀錦麗更有可能勝出。)

賀錦麗和特朗普的鐵票倉(深藍和深紅)、較有把握州(淺藍和淺紅)以及七大搖擺州(黃色)分布地圖 CNN

對賀錦麗而言,如果拿下北卡羅來納、賓夕凡尼亞和喬治亞三州,其選舉人票將達到276張;如果拿下「鐵銹帶」三州賓夕凡尼亞、密歇根、威斯康辛,以及內布拉斯加州國會第二選區,則恰好能湊夠270張選舉人票。

對特朗普而言,如果能像2016年和2020年兩屆大選那樣保住北卡羅來納州,那麽只需拿下賓夕凡尼亞和喬治亞兩州,即可獲得270張選舉人票;如果丟掉這三州中的任何一州,則需至少再贏下另外兩個搖擺州。特別是,如果丟掉賓夕凡尼亞州,特朗普即便拿下威斯康辛和內華達兩州,或亞利桑那、內華達兩州,也可能湊不夠270張選舉人票。

正因如此,這也是特朗普陣營在賓夕凡尼亞、喬治亞兩州瘋狂砸錢「下註」的原因,也是賀錦麗陣營要全力爭奪這兩州的主要原因。

賓夕凡尼亞州(19張選舉人票)

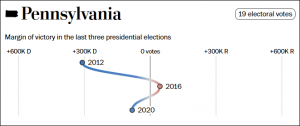

《紐約時報》指出,賓夕凡尼亞州是擁有最多選舉人票的搖擺州,因此可以說是最關鍵的戰場州。對於賀錦麗和特朗普來說,如果不贏得該州,其獲勝之路都將變得異常艱難。

《華盛頓郵報》則指出,賓夕凡尼亞州在上屆大選中就是「轉折點州」,一般認為,本屆大選中,贏得賓夕凡尼亞州的候選人只需要再贏下另外兩個搖擺州,即可獲得勝選所需的270張選舉人票。

賓夕凡尼亞州歷史上曾更偏藍,不過近年來逐漸變成了一個「紫色州」。在許多問題上,該州都好似「整個美國的縮影」——經濟正從製造業向新興產業轉型,有龐大的能源產業,人口以白人為主,但移民群體在增長。

2016年,特朗普成為自1988年以來,首位贏下賓夕凡尼亞州的共和黨候選人,他雖以不到5萬張選票的優勢獲勝,但其實在該州大部分地區都取得勝利,在農村和中型城市的得票率幾乎是共和黨在2012年的兩倍。

2020年,拜登在費城和匹茲堡等城市和郊區(該州最大的兩個投票中心)的表現好於上屆大選的民主黨候選人希拉裏,將該州重新掌握在民主黨手中。特朗普雖在中型城市保住了大部分選票,並在農村地區獲得了更多選票,但這還不足以讓其勝選。

近三屆美國總統大選,兩黨候選人在賓夕凡尼亞州的得票勝負情況 《華盛頓郵報》

今年大選,費城和匹茲堡將再次成為關鍵,但賓夕凡尼亞州的小城鎮和鄉村縣同樣重要。特朗普在2020年距離贏得該州「只差一口氣」,主要是因為他擴大了在這些地區的優勢,尤其是在匹茲堡與賀錦麗堡之間的廣大農村地區。

值得一提的是,此前特朗普遭遇暗殺並「逃過一劫」,事發地正是位於賓夕凡尼亞州的巴特勒縣。而為了進一步拉攏賓州藍領選民,當地時間10月20日,特朗普身穿黑色圍裙,在當地麥當勞穿梭餐廳裏炸薯條,並把薯條分發給駕車而來的支持者。美媒解讀稱,特朗普對快餐的喜愛拉近他與藍領選民的距離,特意選擇被視為美國象征的麥當勞「打工」,則是更明顯的拉票之舉。

當地時間10月20日,特朗普在賓夕凡尼亞州的一家麥當勞工作,並親自製作炸薯條。 視覺中國

由於賓夕凡尼亞州是「必爭之地」,據美國全國廣播公司統計,截至當地時間10月23日,賀錦麗/沃爾茲競選團隊和特朗普/萬斯競選團隊總共前往該州50次,比造訪其他搖擺州的次數都要更多。

喬治亞州(16張選舉人票)

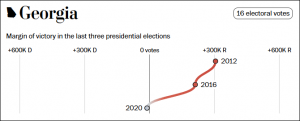

在上屆大選中,喬治亞州算是最傾向於民主黨的搖擺州。2016年,特朗普曾以20多萬票的優勢在該州獲勝,而拜登在2020年則以不到1.2萬票的優勢獲勝。

《紐約時報》指出,在共和黨長期控制喬治亞州之後,該州人口的迅速增長和多樣化,是幫助拜登在2020年以微弱優勢獲勝的關鍵因素。喬治亞州黑人人口佔比高達33%,所以兩名總統候選人都在爭取這一群體的支持。

《華盛頓郵報》則認為,民主黨上一次的勝利,得益於其選票在亞特蘭大郊區的快速增長,這些郊區似乎重塑了該州格局。在2021年年初贏得該州兩個參議院的席位後,民主黨在2022年的選舉中保住其中一席。不過,這是否預示著一切都將繼續朝著有利於民主黨的方向發展,還存在一定的疑問。整個2022年,共和黨在喬治亞州表現不錯,贏得除參議院席位以外的所有全州性選舉。

近三屆美國總統大選,兩黨候選人在喬 治亞州的得票勝負情況 《華盛頓郵報》

民主黨人在亞特蘭大取得重大進展,並在2016年翻轉了亞特蘭大郊區。然而,特朗普在小城市和農村地區的表現部分抵消在這些城市的損失。

與2012年相比,喬治亞州的票數在2016年更為接近,但直到2020年,喬治亞州才實現近30年以來的首次「由紅翻藍」。民主黨人加快了在郊區的耕耘力度,收復了此前在中型都會區的部分失地。從2012年到2020年,民主黨在該州郊區總共贏得了30多萬名選民。因此,喬治亞州此次大選的焦點所在,仍會再次集中在亞特蘭大郊區。

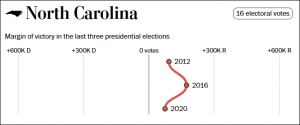

北卡羅來納州(16張選舉人票)

北卡羅來納州是特朗普在2020年唯一贏下的一個搖擺州,自2012年以來,民主黨候選人一直未能贏得該州。

然而,北卡羅來納州今年仍將是一個戰場州,因為在過去三屆大選中,每次的勝負差距都不到4個百分點,2020年更是僅有1個百分點。

今年,幾項膠著的民調顯示,特朗普在該州的領先優勢要小於他在亞利桑那州和喬治亞州的情況,要知道後面的這兩個州在2020年曾意外地被民主黨收入囊中。

2016年,特朗普在農村地區的表現略好於2012年的共和黨候選人羅姆尼,從而擴大了勝勢,但他在該州幾乎所有主要人口中心——包括票源豐富的夏洛特和羅利,都失利了。

2020年,這種趨勢幾乎延續,不同的是,拜登在農村地區失去的陣地略少於希拉裏,而他在中型都市區和城市地區的票倉中表現更佳。這雖然不足以讓拜登贏得北卡羅來納州,但他確實將差距從2016年的4個百分點縮小到了2020年的1個百分點。

近三屆美國總統大選,兩黨候選人在北卡羅來納州的得票勝負情況 《華盛頓郵報》

今年大選的一大問題在於,民主黨能否繼續在該州更為城市化的地區,尤其是夏洛特和羅利取得進展,以及這些進展是否足以彌補他們在其他地區的劣勢。

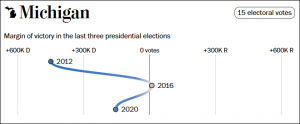

密西根州(15張選舉人票)

過去30年裏,密歇根州一直是藍色,若按照支持民主黨的程度來看,該州在2008年大選中排在全美第13名,奧巴馬在2012年也以9個百分點的優勢在這裏獲勝。

2016年,在政壇「初出茅廬」的特朗普想要翻轉密西根州,就必須在幾乎所有地區獲勝才行,但他的確做到了。特朗普在73個縣中的68個縣的表現,都比上一屆大選的共和黨候選人羅姆尼要好,同時將共和黨在該州農村地區的優勢擴大了四倍。特朗普在吉尼西縣(包括弗林特市)、韋恩縣(包括底特律市)以及底特律附近的一些郊區縣的表現,對於一個共和黨人來說,也非常出色。

在特朗普以0.2%的微弱優勢獲勝後,拜登在2020年以2.8個百分點的優勢奪回密歇根州,獲得在搖擺州中最大領先優勢。上一屆大選中,特朗普在除大多數農村地區之外的所有地方,都失去優勢,而民主黨則在更多城市地區取得重大勝利,僅在底特律和大急流城就獲得7.3萬張選票。

近三屆美國總統大選,兩黨候選人在密西根州的得票勝負情況 《華盛頓郵報》

《華盛頓郵報》分析認為,2024年大選的關鍵問題是,2016年贏下密歇根州到底是一種「反常現象」,還是特朗普更永久地重新繪製了美國政治地圖。

報道形容,密歇根州是一塊具有挑戰性的政治版圖,因為該州不像其他地方那樣,明顯分裂成特朗普支持者的農村地區和民主黨支持者的城市地區。該州的中型城市也占據了大量有爭議的選票,這可能導致更大的選情變化。

從最近的全州和州立法機構選舉中來看,民主黨人都取得了成功,在構成「藍墻」的北方搖擺州中,密歇根州可能會為民主黨人提供「最肥沃的土壤」。不過,密西根州擁有全美國最大規模的阿拉伯裔群體,而拜登政府在此輪巴以沖突中親以色列的表現,被認為可能影響民主黨在這個州的選情。

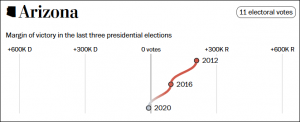

亞利桑那州(11張選舉人票)

自上世紀40年代以來,上屆大選僅僅是民主黨第二次贏下亞利桑那州,盡管2012年曾以超20萬票大敗,但拜登在2020年仍以約1萬票的優勢獲勝。究其原因,這很大程度上要歸功於鳳凰城所在的馬裏科帕縣出現大幅搖擺,此處居住著該州近六成的選民。

《華盛頓郵報》稱,考慮到民主黨在2022年中期選舉中,在亞利桑那州的表現相對較好,同時特朗普當前在該州的民調表現略好於其他搖擺州,所有跡象都表明,亞利桑那州將再次成為選情膠著地。

《紐約時報》稱,特朗普在「太陽帶」表現出強勁實力,部分原因是他獲得西班牙裔選民的支持。此外,亞利桑那州和墨西哥接壤,因此該州十分關注移民問題,傳統上相對偏紅一些。而民主黨則希望,將墮胎權寫入該州法律的一項投票措施能夠幫助其提高選民投票率。

近三屆美國總統大選,兩黨候選人在亞利桑那州的得票勝負情況 《華盛頓郵報》

值得一提的是,為贏得搖擺州之一的亞利桑那州,拜登政府也在不遺餘力地「討好」當地選民。除拉臺積電到該州投資建廠之外,亞利桑那州也已經從《晶片與科學方案》中獲得了一些最大規模的補貼,正在逐漸成為美國晶片生產中心。

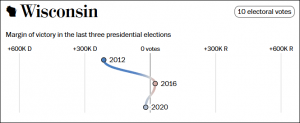

威斯康星州(10張選舉人票)

威斯康辛州和密歇根州同處於美國五大湖沿岸「鐵銹帶」,且與賓夕凡尼亞州共同組成了北方的「藍墻州」。

在特朗普此前的兩次參選經歷中,只有一個州的勝負差距每次都小於1個百分點,那就是威斯康辛州。2016年,特朗普以0.8個百分點的微弱優勢獲勝;而2020年,拜登則以0.6個百分點的優勢勝出。《華盛頓郵報》認為,威斯康辛州的選舉人票比其他大多數搖擺州要少,但這些選舉人票在近年來的大選中卻具有不成比例的重要價值。

換句話說,威斯康辛州是一個至關重要的搖擺州,但其也相當特殊。歷史上,威斯康辛州曾是民主黨的地盤,《密爾沃基哨兵報》指出,在1988年到2012年的七屆大選中,民主黨平均贏下了威斯康辛州72個縣中的42個,不僅每次都贏下該州,而且在該州各處都具有競爭力。直到本世紀初,威斯康辛州才開始從中西部的「藍墻州」之一變為一個搖擺州。

正因如此,由於該州選民以白人為主,且多為農村居民,與別處此情況對共和黨更為有利不同的是,民主黨通常在爭取該州白人農村居民的選票方面表現更佳。而與其他地區相比,威斯康辛州的郊區選票變動幅度相對較小,這則是對特朗普來說頗為有利的因素。

回顧上屆大選,在威斯康辛州和密歇根州兩州開票初期,特朗普曾一度取得領先優勢。不過隨著開票持續,威斯康辛州和密歇根州先後「由紅翻藍」,拜登的得票數反超特朗普。

近三屆美國總統大選,兩黨候選人在威斯康星州的得票勝負情況 《華盛頓郵報》

作為偏支持民主黨的「自由派媒體」,《紐約時報》所下的註解是,威斯康辛州連同密歇根州和賓夕凡尼亞州這三個「藍墻州」,可能是賀錦麗在踏上勝選之路上的關鍵組成部分,如同2020年那樣,該州可能會成為「轉折點州」,讓贏下該州的候選人在選舉人票數上領先。

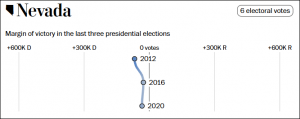

內華達州(6張選舉人票)

過去,民主黨人一直想把內華達州變成一個更可靠的「藍州」。畢竟,民主黨在過去四屆大選中都贏得了勝利——包括在2008年掀起的兩位數勝利。然而,如今可能給民主黨帶來麻煩的是,他們的優勢越來越小。在2016年和2020年,特朗普都將差距控製在2.4個百分點之內,兩次大選都以不到5萬張選票的差距在該州落敗。

2016年,希拉裏雖贏得了內華達州,但特朗普在拉斯維加斯和該州更多農村地區獲得了支持,只是在該州的中型城市表現不佳。2020年,拜登在該州的城市地區和中型城市的表現都好於希拉里,但特朗普在農村地區的進步在很大程度上抵消劣勢,使差距大致與上屆大選保持不變。

近三屆美國總統大選,兩黨候選人在內華達州的得票勝負情況 《華盛頓郵報》

今年的一些民調顯示,2024年在內華達州的競爭同樣激烈,特朗普在工薪階層和西班牙裔選民中的支持率上升,使這裏成為真正的戰場州。內華達州最關注的議題是經濟,該州在疫情後復蘇速度慢於美國其他地方,5.1%的失業率也是全美最高之一。

和鄰近的亞利桑那州一樣,這裏的大部分選票都集中在一個縣——克拉克縣,這裏是拉斯維加斯和近四分之三內華達州人所在的地方。正因如此,如若賀錦麗能在克拉克縣重新確立起民主黨的兩位數優勢,她幾乎就能穩操勝券贏下該州;而削弱民主黨在克拉克縣的優勢,則是特朗普的重中之重。

《紐約時報》指出,作為「最多元化」的戰場州,內華達州的無黨派登記選民比民主黨籍或共和黨籍都多,民主黨贏下這裏的優勢正變得越來越小,相對較少的選舉人票也使得該州不太可能是決定性的搖擺州。

美國選舉製度,真有自己標榜得那麽好嗎?

關於如何選出一位國家領導人,美國的建國者們曾發生分歧。一些人希望由國會選擇,其他人則傾向於公民直選。「選舉人團製度」成為折衷方案。各州選舉人票數的多少,則基於其在國會參眾兩院的席位總數。人口較多的州擁有與人口成比例的更多眾議院席位,各州參議院席位相同都是2個。

2024年美國總統選舉進入關鍵時刻,距離11月5日的正式投票日越來越近,不少選民選擇提前投票。 視覺中國

在美國50個州中,48個州實行「贏者通吃」規則,即贏得多數選民支持的候選人獲得該州所有選舉人票;緬因州和內布拉斯加州則是例外,只有兩個州按比例分配選舉人票,即「分割選舉人票」。

在美國歷史上,總統候選人獲得更多選民票數、但在選舉人票方面失利而未能入主白宮的情況共發生5次,最近一次便是2016年美國前國務卿希拉里與特朗普的對決。前者的選票多出280萬張,創下此類情況中票數差距最懸殊的紀錄。

諷刺的是,美國自詡為西式「自由民主」的守護者,但其這套選舉製度,無論從機製上、程序上還是結果上,都難以用西式「自由民主」的原則和標準來自圓其說,甚至與這些原則和標準相悖。更可怕的是,由於政治上的撕裂對立和僵化,想要針對這種選舉製度進行改革,在美國幾乎看不到希望。

(原文連結:觀察者網 )